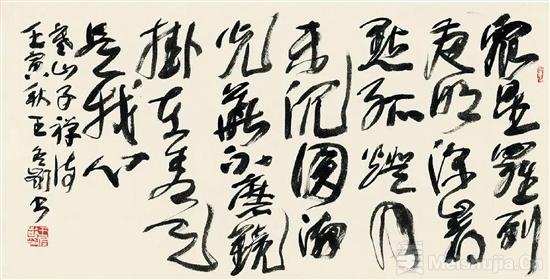

穿堂风 刘庆邦「刘庆邦燕子」

直到第五天早上,瞎瞧身上才起了烧。他觉得胳膊腿儿冷得直打抽抽儿,摸摸脑门子,脑门子已经热得烫手。掺了曲粉子的麦仁儿起了烧,就会烧得稀软,变成酒酿子。包了湿麻叶和棉被的熟黄豆起了烧,豆子上就会长白毛,变成臭豆子。身上起了烧的瞎瞧似乎有些欢喜,人一起烧,离死就不远了。这天他一直在箔上躺着,吃午饭时都没起来。帮着儿子盖新房的房林凤来回从过道里走,看见瞎子跟没看见一样,她大概提前把瞎子当成了死人。瞎子觉得应该把自己发烧的消息向侄媳妇报告一下,就报告了。侄媳妇没有伸手摸他的脑门儿,没说给他请医生,也没有显得太高兴,只是问:那你晌午还吃饭吗?

瞎子回答得有些犹豫,说,那就不吃了吧!

侄媳妇说,不吃就不吃,这可是你自己说的。

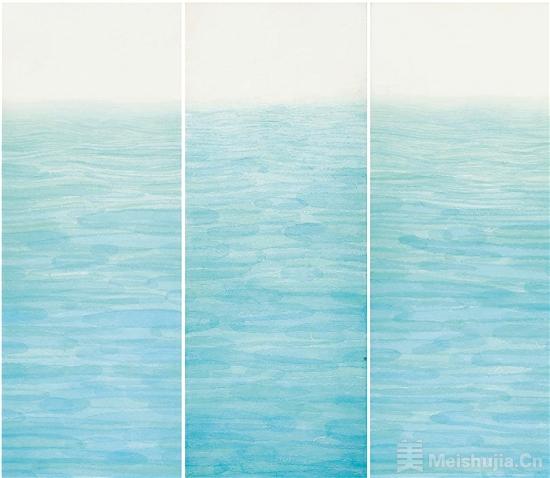

天阴了,下起了小雨。雨落在地上,落在杨树叶上,落在柴草垛上,落在哪儿,就把哪儿变湿,颜色变深。鸡的翅膀也淋湿了,一淋湿它们的羽毛就失去了光彩,变成了所谓落汤鸡。落汤鸡们不想继续落汤,三三两两踱到门楼下的过道里避雨去了。其实过道里避雨效果并不好,除了风更紧,更冷,秋风还裹着斜雨,潲到了过道里。那些借了风力的斜雨射在地上丁丁的,简直像是雪粒子。鸡们大概顶不住了,它们缩成一团,提起一条腿,纷纷呻吟起来。

瞎瞧也想呻吟,可他使劲忍住了。鸡的呻吟是给人听的,他呻吟给谁听呢!

翻盖房子期间最好是响晴天,阴天下雨是让人讨厌的。于是房林凤骂人,骂老天爷。她骂老天爷不长眼,早不下,晚不下,为啥单等她家盖房子时才下雨呢!

瞎瞧死了。村里有了这样的说法儿。瞎瞧尽管是个瞎子,他也是村里的一口人哪!是一个人,就不是一只猫,一只狗,死了也算一件事呀!老辈子传下来的章程,不管谁家死了人,不管人是啥时候死的,人在刚断气之后,都要放三声炮向全村人知会一下,让村里人知道,村里又死了一口人。可这两天一声炮响也没听见,怎么就说瞎瞧死了呢?

背锅子的金狼,踏着泥巴找瞎瞧来了,在过道的地上找到了瞎瞧。按辈数,他该把瞎瞧叫瞎爷。瞎爷的被子蒙着头,粗布蓝印花被子被雨水潲湿了半截。金狼没敢掀瞎爷的被头,他想象不出瞎爷死后是什么样子,他害怕看死人。他问:瞎爷,瞎爷,你当真死了吗?

瞎爷在被子下面嗯了一声。

金狼说:人家都说你死了,你没死呀!

瞎爷说:快了,也就是这一两天的事儿。你来得正是时候,你要再晚来两天,咱俩就说不成话了。你不想再看我一眼吗?

我不敢,我害怕死人。

我不是跟你说了嘛,我还没死呢,一点儿都不吓人。

金狼这才蹲下来,小心地把盖在瞎爷脸上的被子掀开了。金狼还是吃了一惊,因为瞎爷的脸太白了,白得像沤烂的麦草下面长出来的蘑菇一样。

瞎爷说,你看,我说没死吧。你摸摸我的鼻子,还会出气呢。

金狼把手背到身子后头去了,他说,瞎爷,我不想让你死。

瞎爷说,这事儿你不当家,我也不当家,该死的时候,谁都得死。

你死了,我就找不到人说话了。

我到阴间等你,等你到了阴间,咱爷儿俩再说话。

到了阴间,你的眼还瞎吗?

看你这孩子说的,到了阴间还瞎什么!我的两只眼睛变得明明亮亮的,大闺女经我的眼一看,小腰儿就变得软软的。

金狼这才放松下来,问,那我呢,到了阴间,我的腰还背锅子吗?

我敢保证,到了阴间,你的腰会挺得比杨树都直,谁的腰都比不上你的腰直。到那时候,大闺女会争着嫁给你。

金狼像吃了一枚定心丸,咧嘴笑了,说,那,我也到阴间去。

老队长也来看瞎瞧了。老队长虽然七十多岁了,辈分却比瞎瞧小,应该喊瞎瞧为瞎叔。老队长是个爱说笑话的人,他说,瞎叔,村里人都说你走了,你这不是还出着气嘛!

瞎叔说,气出不长了,秋后的蚂蚱,没几天蹦跳了。

老队长把死说成走,说,说走就走吗?你急什么!等过罢年,春暖花开时再走也不晚哪!

瞎叔说,我在阳间呆的时间不算短了,该走了,轮也轮到我了。打我记事起,村里年年都走人,走一个,我心里记一个。到今天为止,村里已经走了一百零五个人了。我这两天一走,就是一百零六个。

老队长心里打了个沉儿,方知道瞎叔是个心里有数的人。村里一共走了多少人,恐怕别人心里都没数,只有瞎叔心里有数。瞎叔走了之后呢。也许再也没人记数了,永远都是一笔糊涂账。他呢,也得落到糊涂账里头,成一个糊涂鬼。老队长也有些悲观,他说,要走就走吧,反正早晚都得走,早走早清净。你提前问问那边管事儿的没有,到阴间你准备干啥呢?

我问过了,我一到那边,那边的人就安排我到戏班子里拉弦子。

要得欢,进戏班,老队长认为拉弦子的差事不错。他要瞎叔临走时一定想着把两把弦子带走,别忘在这边。到阴间虽说不愁买不到弦子,但这两把弦子瞎叔毕竟拉了几十年,用习惯了。说到弦子,老队长就往墙上瞅,墙上没挂着弦子。老队长问,你的弦子呢?

弦子?弦子没在墙上挂着吗?他发烧烧得可能有些不大清醒了,以为自己还住在原来的小屋里,从被窝里伸出一只手往墙上摸。

老队长说,你不用摸了,墙上啥都没有。他喊房林凤,问,瞎叔的弦子呢?

房林凤说,我也不知道,扒房子弄得那么乱,谁知道弦子扔到哪儿去了。

你去找找,把弦子给瞎叔拿过来。

我没地方找。

老队长生气了。房林凤故意把瞎叔放在过道里冷冻,冻病了也不找医生给瞎叔看看,明摆是不让瞎叔活,这女人做得太过分了。老队长说,不行,你必须把弦子给我找到,找不到我不愿你的意!

老队长是房林凤远房的堂哥。见堂哥发了脾气,房林凤不敢不去找弦子。临去找弦子,她还小声嘟囔着犟嘴,说,他又拉不成了,还要弦子干什么!

过了阳间,还有阴间,瞎叔在阳间拉不成了,不等于到阴间也拉不成。谁都有到阴间的那一天,你到了阴间,说不定还得听瞎叔拉弦子呢。

我不听!我不去阴间!

这不是你想去不想去的问题。

房林凤把弦子找来了,两把弦子都成了残废。那把坠胡的杆首被摔断了,没有了头,只剩下尾。而那把曲胡下面的琴筒没有了,没有了尾,只剩下头。房林凤一手握着两把残缺不全的弦子,像随便拿着两根柴火,还是被雨淋湿的柴火,交给了老队长。

老队长没有告诉瞎叔弦子坏了,这两把弦子是瞎叔平生的心爱之物,弦子陪瞎叔笑过,陪瞎叔哭过,瞎叔的喜怒哀乐都在弦子肚子里装着,倘是瞎叔知道他的弦子坏成这样,不知有多伤心呢!他说,瞎叔,你的弦子拿来了,两把弦子都好好的。

瞎叔的手抬起来了,显然是想把弦子摸一摸。

老队长把弦子递到瞎叔手里,让瞎叔摸。少尾的那一把,他只让瞎叔摸头;没头的那一把,他只让瞎叔摸尾。瞎叔的手又瘦又弱,苍白得好像只剩下几根绿筋。瞎叔的手颤抖得厉害,仿佛知道他的弦子已经坏了,又仿佛在与阳间的弦子作最后的告别。以前瞎叔拉弦子时,手指也这样颤抖过,那是为了让弦子发出颤音,是出于技术上的需要。现在的颤抖是从内部发出来的,瞎叔已管不住自己,想不颤抖都不行了。

雨还在下,村里不少人都去看瞎瞧。其中有一个当娘的,儿子前几天刚在煤窑里被砸死了,她还处在悲痛之中。她叫瞎瞧瞎哥,她想请瞎哥过一下阴,看看他儿子在阴间干啥呢,嘱咐她儿子一句,在阴间千万不要再下煤窑了,阴间太阴,煤窑也太阴,儿子会受不了。她喊了瞎哥好几声,瞎哥都不答应。瞎哥的眉毛动了动,像是答应的样子,但到底没有答应。瞎哥的嘴微张着,出气回气都很费劲,看来过阴是过不动了。那么这样一来,村里再也无人会过阴,再也无法从阴间带回好消息,阳间的人再也无从得到安慰。当娘的顿感失望,眼泪扑簌簌滚了下来。

一天下午,三声小炮响过,瞎瞧死了。从小屋搬出来后,他只存活了八天。

瞎瞧死后,人们才意识到瞎瞧其实是一个很有意思的人,以后再也不会出现那样有意思的人了。人们心里一时空落落的。