陆归尘小说「三陆伍」

编者按:

与我们平分这个星球的卡罗特人在“每年献祭一人”的要求下与人类达成和解,作为统治者的K家族子嗣因为常年甘当献祭者而备受尊敬。

在这个遍布尘埃与辐射的苦难世界中,人类依然需要学会适应并生存下去;然而当尘埃散尽之时,甘愿自我牺牲替代K家族挚友的主人公却发现了一个难以置信的真相……

* 本文约8600字,预计阅读时间为20分钟。

尘埃散尽之时

文/陆伍图/不净

三天后,塔会选中一个人作为向导,我们都知道,那个人会是K·容远。

晚餐时,我的父亲提到了这件事,他一如既往地为K系家族的奉献精神而感动,“这真的很不容易,多年来都是他们在当向导。光是K·致源就献出了三个孩子。”

“是啊。”我的母亲附和道,“要是换作我,我可做不到这么多。他们做父母的该有多伤心啊……听说卡罗特人会把吃不掉的人先包好存着,等着以后再吃,这太吓人了。”

卡罗特人和我们平分着这个星球,以云层为分界,它们占据高空,我们拥有地面。它们比我们高两倍,有着长疣的深绿色皮肤和六条可伸长的触手。它们以脑髓液为食,一旦捉住猎物,它们的触手里会伸出一根长针,刺入猎物后颈中,注射入一种物质来融化其脑髓,然后用尖嘴吸出。早前在我们刚来到这个星球定居时,卡罗特人与我们爆发了一场战争,我们伤亡惨重,但他们也未占得多少优势,最后双方协议停战,卡罗特人搬离了地面,而代价是我们要定期献出一人作为向导。其实“向导”这称呼只是礼貌用语,私底下我们都猜测那是献给卡罗特人的食物,或者是可育种的食物。这些事在地面上几乎人尽皆知,在孩子还未学会捕猎前,都会被送去接受相关的教育,直到能将这段历史倒背如流。K系家族的首领总是告诫我们要时刻戒备,以防卡罗特人再次来袭。

我父亲咳嗽了一声,说道:“别在儿子面前说这事,他会害怕的。”

我的母亲立刻表示了歉意,她服从于我父亲,正如我们服从于K系家族,理所当然。温顺是一种美德。事实上这个家里除了我姐姐之外,没人敢忤逆父亲,自从她离开后,晚餐时刻的安宁就从未被打破过。

之后我们又谈论了附近邻居的事。那个红头发的一家又死了孩子,他是在捕猎时被沙海给卷走的,找不到尸首,只找到了半个破碎的头盔。这很不幸,但好在这家的大儿子成为高塔的守卫,这可是一桩好差事。我父亲拍拍我的肩膀,说道:“能为K家族的人工作是很光荣的事,我希望你以后也能有这样的机会。”

我点了点头,心里却有些不以为意。因为我保留了一个秘密,那就是我和K·容远认识,甚至还算得上是朋友。

那天晚餐的最后,我们又提到了姐姐。姐姐加入了独立会,成了“缄默者”。“缄默者”从不缄默,相反总是有太多声音想要表达。尽管这个组织自称是为了正义的反抗者,但我们都知道那是一群疯子,这个组织里面的人不服用补充剂,也不服从K系家族,没有一个能活得太久。

“她过去总是太贪心,不温和,又疯疯癫癫的,给我们惹麻烦。”我父亲提起她的态度,好似她已死去多年,但姐姐只是失踪了。“我可不贪心,所以过得很好。我有东西吃,有地方住,没被外面的风毒死,还有三个孩子,没有比这更好的地方了。”父亲瘫坐在椅子上,露出一个心满意足的笑脸,也挺起了他那心满意足的肚子。

第二天负责捕猎的是我,所以我要早早地穿着防护服、戴着头盔去搭船。船能在沙地中穿行,每个负责捕猎的人要在早上搭船到达捕猎的场所。如果徒步在沙地中穿行,很容易就会迷失方向。这个星球上到处都弥漫着一种暗灰色的粉末,我们称之为“沙子”,沿用着来自故乡星球的称呼,但事实上没人清楚那究竟是什么。

捕猎完成就要尽早离开,因为到了晚上,疾风会卷起沙子形成沙暴,而带有辐射的沙暴会毫无怜悯地把一切活物撕裂。

我把目镜拉下来,在戴上头盔前我要先服下补充剂。按照惯例,出生两个月之后我就每天服用补充剂,但直到今天我都不能习惯这味道,嘴里弥散着难以被忽略的苦味,像是一个绝望的吻的余韵。然而补充剂是不可缺少的,否则这里过高的辐射量会致命。

几个邻居的孩子看到我的犹豫,嘲笑道:“你可要好好吃药,别像你姐姐一样疯了。”我姐姐的异常就是从不服用补充剂开始的。她偷偷地减少用量,因此总是面色潮红,鼻血流个不停。我本以为她不愿服药是因为偷懒,直到后来她开始怂恿周围人这样做,我才发现她疯了。

那群孩子哄笑着跑开了,而我则找不到话反驳,于是只好一言不发,直到有人轻拍我的肩膀。那是和我同病相怜的邻居,他的家里也有个疯子,不是“缄默者”,却可能更糟。他的哥哥不想捕猎也不想种植,而是热衷于到处收集彩色的石头,研磨之后在地上画画,他画出的一切都惟妙惟肖,但毫无意义,他画出的猎物又不能吃……

附近的医生认为他是患上了“艺术症”,一种过于执着于无用事物的病症,通常的解决方法是切下一只手,因为疾病的源头通常就在那里。然而治疗并不成功,切下手之后他病得更厉害了,躺在床上奄奄一息,为此只能让弟弟承担大半的捕猎责任。每天出发前,这位弟弟都会花一段时间祷告,真诚地希望他的哥哥能立刻死去。

我不想和他说话,只能远眺面前的土地,入目所及都是灰色。我始终认为这里的灰色是有生命的,像是一张网,一张大开的嘴,贪婪地吮吸着哪怕仅能幸存片刻的叛逆之心;又像是某种紧咬住你不放的生物,以一种肆无忌惮的态度玩弄着你,用能击碎骨头的力道拍打着你的背,让你咳出最后一点儿侥幸的勇气。当远眺着那无边无际的灰色时,你的心中所剩的只有恐惧了。尽管如此,我也像其他人一样,知道这里是这个星球上最适宜我们生活的区域了。因为在灰色的尽头,那厚厚的云层之上,居住着更为可怕的怪物。

捕猎从不是一项简单的活,时常有人在捕猎时丧生。上次我眼睁睁看着一个人被俄尔尼蜘蛛咬断了腿,拖进洞穴之中。一直到我逃出很远,耳边都还回荡着那人的惨叫声,他叫得好像要把内脏都吐出来。我时刻担心这样的噩运会降临在自己身上,但又别无选择,因为这是获取食物的最主要方式。

今天运气不赖,我撞见了一只果鸟。

幼年期的果鸟长着蓝色的羽毛,四只眼睛里的两只无法睁开,肉尝起来是甜的,但它飞起来像是一阵风,很难捕捉。而我面前的这只,已经到了成年期,高度大约到我腰部,四只暗红色的眼睛正观察着不同的方向。它身上的羽毛早已变灰,肉质也自然干得像土,但同时它的体型也变为了原来的三倍,这让它很难飞远,也让它足够喂饱一家四口的嘴。

我蹲在一旁,朝果鸟发射了一道激光束,它抽搐了几下就倒地不再动弹了。

然而在我走出藏身地之前,一条大口鱿就抢先窜了出来!

这是我的疏忽,原来之前它一直蜷缩着伪装成地上的石块。这种动物很擅长偷走别人的猎物或者幼崽。在我反应过来前,它已经一口叼住猎物逃走了,只把我和悔恨留在原地。

在乍现的希望之后,就是漫长的无所收获,我因为挫败感想要哭泣,但疾风却先一步舔干我的眼泪。

我把光束枪塞回衣兜,愤愤不平地踢开面前每一颗石子。其中的一颗弹到一边,我的视线顺着瞥去,望见了藏在角落里的一朵浅粉色小花,让我想起K·容远柔软的嘴唇。这一发现点燃了我雀跃心情的导火索,我弯腰小心地摘下那朵花,放在贴近胸口的衣兜中。

肆无忌惮的灰色中只矗立着一抹银色,那是远处的高塔,里面居住着K系家族的人,高塔的顶端深入云层之中,与卡罗特人的居所相连接。塔悬浮在半空中,上宽下窄,顶端没入云层之中,像是一把高悬着的、时刻准备刺穿土地的剑。剑尖正对的土地上,徘徊着守卫,K系家族以外的人未经允许是不能进入塔内的。这个规定是为了保护众人,尽管这片土地时常播种绝望,但我们都知道云层上更糟,过去那些离开地面的冒险者,从未有一个再回来过。

我有K·容远给予的授权,伴着守卫们的艳羡目光,我走进了传送梯内。传送梯不属于塔的一部分,是为了便于外人入塔而建立的。K系家族的成员不需要这个,他们可以搭乘飞行器直接进入塔内。

我到的时候,K·容远正在阅读卡罗特人的书籍。它们的书籍没有实体,只是一道承载着信息的亮光,装在半透明的盒子里。

拥有与卡罗特人相关的物品是重罪,但对K系家族的人来说却是必要功课,他们有义务了解敌人的所有信息,对向导来说,尤其是如此。

K·容远为我的到来而停下了手边的事,瞟了我一眼,没有多少意外,也没有太多惊喜。

但我的雀跃却是货真价实的,为了表现得更有礼貌,我决定用赞美来开启这次的对话:“一直接触卡罗特人的东西,你会害怕吗?”

他冷冷地挑眉,反问:“我应该害怕吗?”

“哇,你可真是勇敢,是我的话一定会很害怕。”

他嗤笑一声,手指在虚空中划出了一道弧,“你们什么都不知道,有时候我认为这是一种幸运,但更多的时候这是不幸。不过或许无法察觉自己的不幸应该也是一种幸运。”他总有一种与生俱来的傲慢,哪怕一个无意识的眼神中都暗示着轻蔑,但我并不讨厌这个,甚至将之视作理所当然。

“我带了礼物送给你,是在捕猎时找到的。”

我小心翼翼地拿出礼物,可迎接我的却是全然地绝望。长途跋涉之后,那脆弱的花瓣已经被摧毁殆尽,只有淡淡的浅绿色汁液沾在我的衣襟上,呼应着我那泫然欲泣的脸。

K·容远轻叹一口气,拿出一颗泛着淡淡荧光的绿色石头,放在花的残骸上。几乎在被绿光笼罩的瞬间,那垂死的植物就重新长出了花瓣,焕发出生机。

他低头瞥了一眼,随手将花插在我的衣服上,再将那块石头收回。

“你太厉害了!这是怎么做到的?”我惊喜地叫道。

“并不是我做到的,这是卡罗特人的科技。”

我猜自己的笑容是瞬间垮塌了,因为K·容远又露出了惯常的轻蔑眼神。他似笑非笑地说道:“怎么了?听到卡罗特人的名字就玷污了你自己的耳朵吗?”

“你不讨厌它们吗?”

“我更讨厌我自己。”

我无言以对,砸在我们中间的沉默掷地有声,回音传入了那道由不同地位所形成的深深沟壑之中。我从不知道为什么他会选择我作为朋友,只是习惯性地循着他的步调行事,他朝我抛来绳子的一端,而我只能不顾一切地攥紧,不去细想另一端通向何方。

K·容远不再看我,双手背在身后踱步,平静地说道:“不管怎么样,感谢你的花,虽然我并不需要。但作为回礼,你可以拿点儿食物回去。”

我没有空手而归,但也没有见到父母的笑脸。我到家时他们刚从无人区回来,见证了一场公开处刑。今天又有两个“缄默者”被处死,其中没有我的姐姐。我不知道这对我的父母而言是幸运还是不幸。他们既希望我姐姐活着,又希望她立刻死去,不再像影子一样继续纠缠着家人。我们因为她接受了审核,也接受了周围人的指指点点。这是个出产了疯子的家庭。我们确实担心她,但这份担忧是混合着耻辱的,她是整个家庭极力避开的伤疤,每每碰触都会流血。她是一个难以挽回的错误,需要确凿的死讯才能纠正。

晚餐时,父亲少见地沉默了,母亲则用一次次的叹息为沉默伴奏,而我心中萦绕不去的都是K·容远的眼神。就这样,我们蘸着迥然不同的忧思,咀嚼着嘴里的肉。

晚餐后,我猫回了房间,凝神听着屋顶轰隆隆颤动的声音。我们的房子和别人一样,都有一半埋在地下,因为风总是不厌其烦地吹来沙子抬高地面,在一夜的低温之后,堆在屋外的沙子会坚不可摧地成为土地的一部分。

我张开手,托住些从缝隙中漏进来的沙,现在风声听起来近于呜咽,让我回忆起这间屋子里所承载过的悲伤:我曾把百叶蝶钉死在墙上,它挣扎时墙面上映出水波似的光斑;姐姐曾站在门口向我道别,她用温暖的手抚摸我的脸颊,然后就消失在夜色中,成为记忆中一道灰色的影子;曾有过路人声嘶力竭地拍打着我的窗户求救,那人来不及从沙海中逃脱,希望我能将他拉入房内,然而我没有,沙海那时的辐射量会让屋内所有人送命……我只是静静地看着他抵在玻璃上的脸颊淌出鲜血,他受伤的嘴一张一合,声音却被玻璃隔绝,他一瘸一拐地逃开,却被沙海赶上,彻底吞噬。

我们可以任意处置捕捉到的动物,我们必须要以“缄默者”为耻,我们在遇到沙海时必须先管好自己。这些都是我从小被灌输的信条,也让那些短暂的插曲显得无伤大雅,我应该继续沿着既定的轨道成长、生育,然后死去,正如被期望的那样。然而我感觉不舒服,一团情感像一堆湿的沙子堵塞在我心中,心沉甸甸地下沉,而我毫无头绪。我可能是病了,有太多想法的人都是疯了,有太多情感的人都是病了。就像我父亲说的那样,这样活着就很好了,所有与生存无关的念头都是无用的。

然而有一个声音在我心底响起,坚定地说道:“不,你至少该做点儿什么。”

或许我是真的病了,但我并不介意病得更厉害。我稍稍坐起身,开始盘算自己究竟能做什么。

仪式很简单,向导只需戴上面罩、穿着特制的防辐射服进入传送通道即可。如果找一个体型相近的人替代,也未必会穿帮。为什么我不能成为那个替身呢?我很擅长打猎,能和卡罗特人搏斗,更健康也更灵活,说不定在危难关头能侥幸逃出生天……

我振作了不少,稍稍坐直些,依靠一些盲目的乐观精神,下定了决心,准备替代K·容远作为向导。

因为这个计划,第二天我又去了高塔。这理应是我与K·容远最后的相见了,但一如最初时那样,注视着他的眼睛,我所怀揣的依旧是一颗受宠若惊的心。

我踌躇着开口道:“明天……让我代替你去当向导吧……”

“你知道什么了吗?”他的眼中有一闪而过的诧异。

我试探着去握他的手,没有被挣脱,触感冰凉却柔软,像是由雾气凝结而成。

我鼓起勇气说道:“我知道你很害怕,你总是一副闷闷不乐的样子……别担心我,我会没事的,有一次我打猎被咬了都能活下来。”

“你为什么要这么做?”

“因为我们是朋友啊。”

“事实上我们对于友谊的定义并不相同。”他垂下眼,轻笑一声,淡淡道,“我只是被罪恶感驱使,想找个人陪伴罢了。其实我是个软弱的人,所以会从你这样的人身上找些优越感,没想到如今你倒是做出了我意料之外的事。或许这样也不坏……那么,你去吧。”他不着痕迹地把手抽回。

我的心底浮现出一些平和的失望,我本以为他至少会对我的牺牲道谢。

“看样子你今天是要留下来待在塔里,那你可以陪我看沙海。”

我照做了,与他并肩而立,良久无言,直至塔外的沙子自平地拔起,像是把整个星球的重量在一刻内倾倒殆尽,化作势不可当的灰色浪潮接连不断拍打着地面远去。

我为这碾轧一切的力量所震撼,同时伴随着之前从未体会过的庆幸。

“沙海其实很壮观,只要你不是身处其中的那个人。”K·容远道出了我的心声。他并没有劫后余生的释然,但依旧露出了一个浅浅的微笑,对我说道,“你是个愚蠢的人,但我也是。不过我觉得这很好,我们都能有所解脱。”

“希望你能因为自己的行为而获得相称的结局。我们不会再相见了。”那一天的最后,他一如既往用讳莫如深的语言来道别,然后长久地凝视着我,眼神轻得像一声叹息。不知为何,他的眼神令我想起了姐姐。

仪式当天,计划进展顺利得出乎意料,没有怀疑,没有验证,我隔着厚重的半透明面罩向众人点头执意,在掌声与欢呼声里步入通道中。

这是我第一次见到K·致源。这个献出了三个孩子的父亲,是这片土地的统治者。他高昂着头,缓缓挥手,神色如常,眼中全无悲戚之意。这让我想起了我的父母,愧怍的心情中掺杂着释然,他们大概永远不会知道我做了什么,只会将我视作葬身于沙海的牺牲者,或是不幸成为俄尔尼蜘蛛口中的猎物,然后在短暂的悲痛平息之后,他们会将流淌的泪水凝结为再次生育的动力。

我再次进入了高塔,被关入传送器之中。

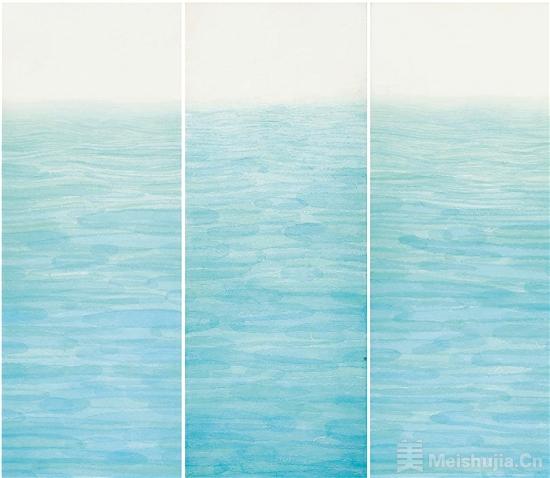

一开始我还能辨认出熟悉的景物,但穿越云层之后,一切天翻地覆。狂暴的风化作耳畔的细语,冷冽的沙飘荡着远去,灰色在眼前一缕缕被稀释,直到天蓝的底色,温暖而安宁,像是半梦半醒之间母亲抚摸着你的脸颊。

双层的自动门滑开,我迟疑着走出了传送器,环顾四周,云层后渐渐显示出数个身影。

我把手按在光束枪上,屏气凝神期待着。

大出意料的是,卡罗特人与我类似,并没有凹凸不平的皮肤,也不见绿色的触手,只是用一双相同的眼睛望向我,露出了一个可被称为笑容的表情。

“欢迎脱离地面,在这里你会很安全。这里远离辐射区,有充足的食物供应和干净的水源。我们也会尽量满足你的各种要求。”

我用攻击回应了这些卡罗特人。我抬起枪口一刻不停地射击,但没有一发击中了目标。卡罗特人只是安静地等待着我耗尽枪中的能量,似乎以此作为餐前的余兴。

“这并不是一个适合的见面礼物。”对方说着,将荧光的绿色光线射向了我。

我的面罩自动打开,光束枪变为了一束花。

“这才是适合的礼物。还有,这个分子重构器也一并属于你了。”一块暗绿色的三角形石头就这样悬浮至我的手中,上面有一些古怪的文字和两个按钮。

我按下其中一个按钮,见证着花束变为一只果鸟,自我的掌心中飞走,一并远去的还有我的战斗意志。我有些诧异与不知所措,还有些不合时宜的放松,感觉卡罗特人似乎并不如以为的那么残暴。

“你们不准备现在吸我的脑髓吗?”我大声问道。

“看样子你对现在的情况还不了解。请别担心,先于你到达的家人很快就了适应这里的生活,你也会的。应该是你体内的钴钠含量过高影响了你我之间的沟通。”

那些卡罗特人突然向我喷洒了一些药水,包裹在冷雾之中的我无处可逃,憋气失败后只能大口吸入。我静静等待脑髓被融化的时刻,却像打了个喷嚏似的头脑中一片清明。情绪不再是堵在心中的一团无序。姐姐离开时我感到的是不舍与无助,陌生人死去时是罪恶感,与K·容远的交往是建立在仰慕、憧憬和自卑之上,我想要接近这样的人,更想要成为这样的人。我想要奔走,想要疾呼,想要赞美,想要诅咒,想要一万首歌曲在脑中流淌,想要一万种色彩在眼前喷洒,想要用一百个日夜言说自我,想要让一切重头再来。我感觉未活,感觉未死,感觉死而复生,热血沸腾。

然而情绪攀登至顶峰后我猛地冷静下来,寒意顺着脊背向上爬。我有了审视生活的眼睛,也有了言说情绪的语言。我过去的一切似乎突然显得千疮百孔——为什么多数人要苦苦挣扎求生?为什么K系家族的人能安居于塔中?为什么卡罗特人与宣传中所描述的截然相反?——我身体僵直,不知所措,像是站在现出裂缝的冰层之上,过往的认知正岌岌可危。

我用颤抖的声音问道:“你们对我做了什么?”

“减弱一些副作用。”

“副作用?”

“补充剂能让你们抵御辐射,但同时也损害你们的智力。对于你们的统治者而言,你们只需要聪明到能够活着就可以了。”

“你在说什么?我是不会被你们迷惑的!”我感到了一种无由来的愤怒,包含着猛然弹出的否认。我自觉被推到沙海的中心,竭力挣扎却只会被撕碎殆尽。这一切是个骗局,是我们残酷敌人的又一个诡计,这必须是假的,否则我将无法自处。

“我们并没有欺骗你的必要。最初我们与你来自于同一种族,但比你们更早地到此定居。时间与环境将我辈与你们隔离开,待到你们真正到来的时候,我们与你们已经不再是同族了。我们现行的制度无法全部接纳你们,但也并没有进行大规模屠杀的打算。所以我们与你们达成了协议。这就是多年来我们与你们相安无事的基础。我们定期从地面获取资源,作为交换我们也会定期接收一部分地面上的人来到这里。”

我并不愿接受这个解释,但这却已经像水流一般自然而然流入我脑中。拨开迷雾后一切都豁然开朗。为什么卡罗特人从不担心向导会逃走?为什么K系家族的人总是甘愿成为向导?还有K·容远,他的道别和忧愁到底意味着什么,我终于清楚了,却也为时已晚。我旧日的愚蠢是烙印在心口的耻辱,翻滚着无法自持的悔恨与恐惧。我想要立刻逃走,立刻忘记一切,立刻逃回我那摇摇欲坠的家中。对于习惯了生活在灰烬中的我而言,灰烬散尽反而会带来惶恐。

“我要回去!我不是你们要找的那个人,快点儿把我换回去,现在还来得及!”

“不,仪式已经完成,再进行改变会造成不必要的麻烦。协议的内容就是定期接收一人,至少那人的身份我们并不关心。请你尽快接受这里的生活。”

我转身试图跑回塔内,却发现不知何时传送器已不见了踪影。此刻我正身处于云层中,脚下却踩在坚实的硬物。

我半跪下来拨开身周的云层,看见脚下的土地是一种透明的物质,隔着这个向下看去,灰色的尘埃翻滚,一些微不可见身影在灰色中挣扎求生,银白色的高塔屹立不倒,那是我曾身处的世界。我不由得有些惊讶,曾经我以为高耸而不可侵犯的塔如今看去竟然这么渺小。

我跪坐了很久,久到能让我冷静下来,质问面前的昔日同类们:“这不公平!为什么你们一直什么都没做?”

“公平仅是一种会影响结果的过程。我们尊重你们种族的选择,哪怕是一种不公平的错误。显然你身处于谎言中时,你所获得的快乐反而多于了解真相时。”

我沉默着,暂时忘记了自己的嘴,想起了无关的事。今天是又一个捕猎日,这个时候我本该已出发了,或许我能打到一些不错的猎物,然后满嘴是补充剂的怪味,一边咳嗽,一边回家。我的父母会在晚餐时重复那些已经说过无数遍的话题,而我将依旧保持初次聆听时的惊喜。夜晚我会锁紧大门,伴着呼啸的风陷入沉睡,一夜无梦。过了几年,我会忘记K·容远,忘记这段友谊,只把此作为晚餐时间的一段谈资,收获妻子和孩子们艳羡的目光。我会有孩子,五个或六个,有一半活不过成年,但我将之归于自然,继续遵循着本能生育。我会教授余下的孩子捕猎与种植,会让他们经过高塔时致敬,会看着他们步入与我同样的人生轨道,并且满怀骄傲。偶尔会有莫名的不安掠过心头,但我会很快忘记,最后平静地死去。我会像我的邻居像我的父母那么死去,像一个灌满沙子的破壶,在病榻上咳上几个月,一半的器官腐烂着死去。但我不会介意,土地上余下的人也不会,他们只会指着我的坟墓说:“看,这个人过了多么幸福的一生……”

但是现在,这样的人生轨迹已经不属于我了,即使卡罗特人允许,我也无法回去了。我已经无法再用昔日的目光看待自己的生活,我只会成为一个叛徒、一个“缄默者”,成为家庭的另一道耻辱。当然,我可以沉默,可以不反抗,却不能佯装一无所知,那么我只能在惴惴不安中辗转反侧,只能在愤愤不平中度过余生,只能在自暴自弃中放逐自我,最后成为一个彻头彻尾的疯子。

真相粗暴地将我和昔日的一切隔绝开,我又想起了了K·容远。他到底是怀着怎样的心情同意我的计划?祝福还是诅咒?我不知道,或许也再不会知道了。现在我成了与他一样的人,手握真相却无能为力。因为真相只是真相,不暗示痛苦,也不许诺真实,只是如高塔一般存在于那里。

于是,我开始由衷地开始羡慕曾经的自己,羡慕我的父母,羡慕土地上的其他人,羡慕那一无所知的幸福。

原文刊登于《科幻世界》2017年5期