渡边 小说「你的渡口叫什么」

小艇在河上犁开一道弧,靠近码头时,减速、熄火。船夫跳上岸,牵紧缆绳,说:张老师,您慢点儿下。

子虚起身,身边是只硕大的行李箱,伸手去提,脚下动荡,人又跌坐下去。

船夫:您先下来,东西我替你拿。

子虚重又站起,颤颤歪歪跨上船头,猛地向下一跳,差点摔倒,亏得船夫及时施以援手。

时候已近傍晚,河面半河阴影,岛上树木葱茏,空气中弥漫着一种泥土与腐叶混合的腥味儿。

码头右边,是一座高高耸立的亭阁,亭阁下边,临河的石壁上,镶嵌着竖排的一行大字:黄河第一岛。

子虚伫立码头,张大口,深深地吸了口气,抬手抹着头脸上的汗水,自语:终于……离开,终于……来了……

船夫早已系好船,手里拎着那只行李箱,咧嘴笑着问:张老师,咋样儿?您说我们这地方咋样儿?

子虚怔了怔,连忙说:好……这地方……确实是个好地方!

才五十出头的子虚,突然,病了。他竟然是从别人看他的目光中,知道自己是病了的。单位的同事,身边的朋友,看他的目光越来越怪异。一天,他一个人去了医院,找一位相熟的医生。一看到他,医生大惊:大作家,你这是怎么啦?子虚苦笑一下:我要知道,还用来找你?医生朋友与子虚交谈了没到十分钟,就起身将他领到隔壁,他看到了门上写的是:神经科。

医生朋友对一个女医生说:拜托啦,张主任,这位是我的朋友。同姓的女医生与他询问交谈了二十分钟,就果断地说:住院吧!这就住院?他当场惊得跳了起来。女医生笑了,很快拿出一沓纸,并递一支笔来,说:不信,你自己填一下这份SDS自评量表,这……可是目前国际最为通用的。还有一份伯恩斯抑郁清单,也填一下。女医生关了门,又回来说:一定认真地,如实地填。他坐下来,于是,开始一项一项地填,填完。女医生就来了,她把这份表格上的项目一页一页地看,一项一项地填,同时,用桌上的电子计算器加着,结果:深度抑郁症。

子虚不服:我只是睡不着……老觉得胸闷气短。

女医生:这就是抑郁症的典型表现。

子虚:有什么好的药吗?

女医生:有是有,不过,基本都是处方药,你不住院,大多买不到,买到的,也是不过三天的量,与其天天跑医院,不如住一段院。

当天,他没有住院,只是让女医生给他开了些药。他要求尽可能多开点儿。可是,医生就是医生,安定片,最多不超七片。其他两三种,只两三片。

回到寓所,他长长地躺在沙发上,自语:抑郁症……深度抑郁症,他妈妈的……

所开的药,没够他三天吃。一没药,他就慌,再跑医院,下班了。他怕夜,夜不怕他,该来照来。

子虚不回家,就在街上逛,逛累了,就钻进一家小酒馆,自酌自饮。开始,眼前,人影幢幢,后来,音容渺茫……

120来了,子虚被紧急送进医院,抢救。

在病房,医生朋友来了,劈头一句:吃了那些药,还敢喝酒,你真的不想活啦?

子虚:你说对啦,我真的不想活啦!

医生朋友当即自作主张,将子虚安排在住院部六楼东头角落里的一间温馨病房,他就成了精神科张医生的病人。

医生朋友又给他领来了个面目清爽的三十多岁的妇女,说:她是这儿的老护工,可以伺候你!你电影都拍了那么多,总不会缺钱吧!

子虚苦笑着:老兄,我住几天试试,只是你千万不要把消息传出去!

在病床躺下,手机响了,子虚看了一眼,关机。

成了病人,就放松了,住进医院,就有了依赖。第一夜,竟然,睡着了。

第二夜,四五小时。第三夜,三四小时,第四夜,又睡不着了。

张医生站在地上,分明地告诉他:抑郁症是一种生理疾病。

她还说:抗抑郁症药物就像止疼片,不舒服了,该用就用。

那些药啊,平心而论,并不是全无作用,只是,睡眠本该是在夜晚,现在,却有时在早晨,有时在上午,有时在中午,有时在下午。

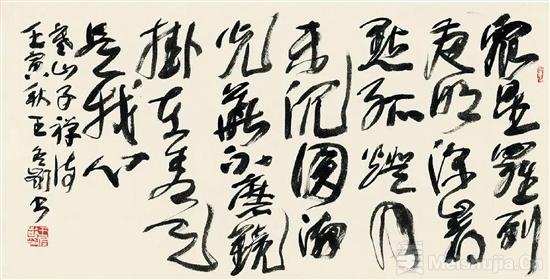

子虚兄——,有人在他背后叫,是一位书法家朋友老孟。

子虚猝不及防:老孟,你咋在这儿?

老孟:老岳母住院,就在这儿……你咋?

子虚只好实话实说。

俩人在走廊上说了会儿,老孟就笑了,说:你这种情况,我倒真有一个办法,只要你肯听我的,一千个一万个管用。

子虚只是笑。

一会儿,老孟就到他的温馨病房来了,他把巴掌大的一本小书递到子虚手上。

子虚眯眼一看:《金刚般若波罗蜜经》。

子虚哈哈一笑:老孟,你咋不再给我带本老子的《道德经》呢?

老孟:

无上甚深微妙法

百千万劫难遭遇

我今见闻得受持

愿解如来真实义

子虚兄啊,人生贪嗔痴三毒,你这么多年滚打在名利场上,争名夺利,中毒太深,迷途已远,这一部《金刚经》,就能破你这个执。

子虚:就靠读《金刚经》?

老孟:你不是睡不着吗?睡不着就读《金刚经》,直到读到……

子虚:睡着为止。

老孟:相信兄弟吧,一切魔都是心魔,佛法无边!

接下来的日子,子虚每日除了吃药,就是诵读《金刚经》,口中不是“如是我闻”就是“须菩提,于意云何”。

张医生见了,并不干涉。

子虚在医院已过一周,情绪时好时坏,睡眠似乎好了一些,又似乎一如从前。

一天,子虚问张医生:抑郁症病人的自杀率是多少?

张医生怔了一下,回答:15%左右。

这话,恰好被来看子虚的那位医生朋友听到了,他一个人尾随到张医生的办公室,压低声问:他……会自杀吗?

张医生:你我都是医生,我们只负责给人看病,不会给人看命。

一天早晨,子虚刚从外边散步回来,听到隔壁突起一片哭声,是刚住进来三天的一个青年人夜里在卫生间上吊了。

一会儿,死者蒙着块白布,从走廊上推走。

关上门,子虚坐卧不安,当晚,他又失眠不止,他总看到房间的另一张床上,躺着一个死人。

第二天早晨,张医生来病房,不见了病人。

子虚给他的医生朋友来电话,说他实在不想再住下去了,想找一个风景好的地方,去静养一段时间。

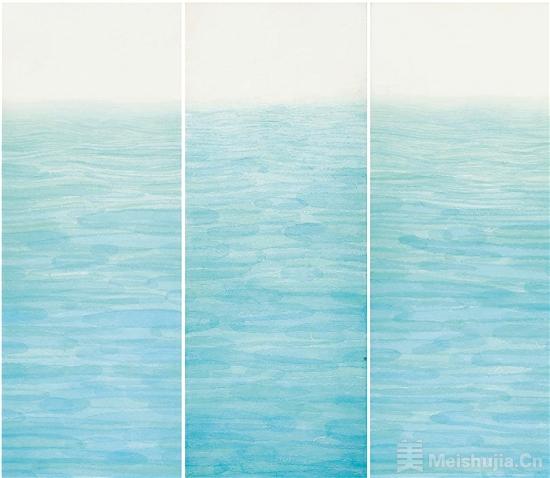

黄河里的这个叫娘娘滩的小岛,就是他自己托朋友为他找到的好地方。

经过一番准备,今天,他终于来了。

整个自然似乎在工作——鼻涕虫离开了窝

蜜蜂在活动——鸟儿在飞翔

……

而我,这时,唯一不忙碌的生灵

不酿蜜,不结婚,不建造,也不歌唱

张老师,走吧,住的地方,就在前边。

船夫将手里的行李箱放下,站在那儿,等待子虚……

手机铃声响起。

子虚掏出手机,只看了一眼,就抬手将手机丢到了河中。

船夫惊得目瞪口呆。

二子虚是被鸟儿叫醒的。

他入住的,是村委会东边的一个独门小院,房前屋后,遍植桃、杏、海红、苹果、梨等花果树木,姹紫嫣红,西南角,一口水井,几畦菜地……

小院内,还有一棵海棠树,正开着粉白的花儿,树杈间,鸟儿在跳跃鸣叫……

来娘娘滩的名义很堂皇,作家体验生活,或许可以写出一本书或一部电影剧本来。为此,昨夜李支书专门摆酒欢迎贵客。而子虚却一脸羞惭,他都不知道自己能否活着离开这里。

既是被鸟儿吵醒,说明子虚昨夜睡得很好。他所在的城市在鄂尔多斯高原之巅,海拔在1400米以上,而这个河中小岛,海拔只有800米,且四面环水,草木葱茏。高原上的人到了低海拔的地方,有人会醉氧,这里空气中的负氧离子,是城里的几百倍,或许,这里的空气,会对他的病有所裨益吧!

站在屋檐下,满耳的鸟叫雀吵。让他想起那句:早起的鸟儿有虫吃。他不禁笑了。抬手看看腕上的表,还不到五点,天是亮了。他连身后的门都不关,就出了院子,打算在岛上走一遍。

来前,就知道,这娘娘滩,为黄河中的一座小河岛。只有四五百亩大,从图片上看,像一只浮在河里的舢板船。

昨天到了,他觉得娘娘滩也好,黄河第一岛也罢,其实只是河中的一片沙洲,在河之洲。不过,他也知道这里的不寻常:其一,它是万里黄河上唯一自古以来就有人居住的河岛;其二,据说,西汉时,汉文帝刘恒和他的母亲薄太后曾在此避难,所以才留下娘娘滩和太子滩的地名;其三,现在岛上居住的人家皆为李姓,是飞将军李广的后裔子孙。

有一条砂石路将小岛分成东西,且贯通南北两个渡口。

子虚踏上这条砂石路,向南渡口方向走。

东南方向,沿河有一大片生长着茂盛芦苇的湿地。砂石路出村后就穿过这片湿地直通码头,道路两边用石头垒砌的石墙护堤,算是伸向码头的引桥。

河那边,是一线高高的黄土高山,山上有明边墙的巨大墩台。山腰下,有一条东西的公路,连接着山西忻州地区的河曲、偏关两县,通过上游那边的大桥,北接内蒙。

从引桥上回来,子虚就又拐上了右手边的一条水泥硬化道。沿着水泥路,东走,就到了娘娘滩的东头。河水在这里被娘娘滩挡住,分水南北。上游,河的中流隐隐有一高高的小山,像一只正在驰来的舰艇,想那该就是太子滩了吧。

再走,就又走到了他昨天过渡的北渡口,北渡口那边,是内蒙准格尔旗的一个大镇——龙口。

从北渡口往西,沿着环岛路,就到了小岛的最西头,从那里西望,黄河河滩宽阔,流水散漫。不过,西边黑黝黝的高山已是陕西省府谷县。黄河在那里调头南下,钻进著名的晋陕大峡谷。

这一圈环岛之行,让子虚花去了一个多小时。

吃饭安排在了北渡口边上村民李扶民家。这家人除了打鱼种地,开着岛上唯一的小卖部与小饭馆。

这是一对四十多岁的夫妻,男的长脸,细长身材,一身肌肉;女的圆脸,个子不高,不笑不说话。约定是,子虚在他们家吃饭,自己拿伙食费,除了特别要求,平时他们吃什么他吃什么。

这天的早饭是酸粥,这是子虚的最爱。

北渡口上边靠河的望河亭下,有一座小庙,灰瓦朱墙,虽不大,却很精致。

早饭后,子虚说他要到庙上烧烧香,就从主人家的小卖部买了香火。

女主人说:给娘娘上香,都还要先放炮的。

于是,子虚又买了一小捆二踢脚。

女主人又说:炮要在门外的树下放的,那儿有炮架子。

及至到了庙前,仰首一看,子虚觉得这个小庙建得很袖珍,很漂亮。

所谓炮架子,就是把比大拇指粗的钢管截断,二十多管,分成几排焊在一起,香客只需把二踢脚拆开,一个管里插一个,然后,点燃其中一个,其余就一个接一个,地上炸一声,天上响两声。

子虚认为,这东西肯定就是李扶民发明的。连炮孔的数量二十个,也与他家卖的一捆二十个二踢脚相同。

进了山门,是第一进院子,东西角上有钟鼓楼,院内一棵古柏,荫天匝地。

拾阶而上,望见主殿檐下,蓝底的牌匾上是三个金字“圣母祠”。

子虚上到主殿门口,向里一看,就看见正襟危坐一个端庄的妇人,该就是皇后娘娘薄太后了。又想,薄太后在《史记》《汉书》里都有记载,为“薄姬”,把儿子刘恒培养成中国古代历史上第一个盛世“文景之治”的一代明君,确实了不起。纪念薄太后的地方,不能是庙,就应该是祠:圣母祠。

正殿门两边有一联:

日暮北来惟有雁

地寒西去更无洲

没有一般殿堂联的歌功颂德,倒也别致。

进殿,薄太后端坐正中,没有护法金刚,两边是两个侍女。像前,是香案、香炉。旁边有一个木头“功德箱”,上了把锁。

子虚长久地凝视着这位伟大的母亲。

这时,一个和尚不知从哪儿出来,向他双手合十:施主好!

子虚赶忙还礼:师傅好!

点燃三炷香,恭敬地插在圣母的像前。随即,在圣像下的一个垫子上跪下,磕头一个,又一个,三个。

子虚的眼泪就下来了……

普天之下,谁人无母?自己可怜的母亲在病了七年之后,于年前逝去,树欲静而风不止,子欲孝而亲不待!

年前,妻子也走了。

一个女儿,也于去年考上南方的大学,与他天遥地远。

离别,子虚才五十多岁,生命中最重要的三个女人,生离死别都离他而去……

从圣母殿出来,东边有一角门。穿过,有条向北的小巷,再上去,就是望河亭。

登上望河亭,亭下,黄河水推推拥拥,向西南而去。西北望,一列弓腰曲背的低矮土山,是准格尔的苍茫大地;南望,是山西河曲地面上挺胸凸肚的陡峭石山,是它的先人曾经生活过的祖籍地……

到处是不可比拟的大气分层的颜色和天空的效果,淡紫色和灰色。

子虚在亭内小石桌前的石凳上坐了下来,点燃了香烟。

三为什么自己是骑在一个火车头上,不是在马上?!火车头如马嘶鸣着、向前狂奔,自己只有双手紧紧搂定火车头上边的烟囱,惊恐万状……

咚咚咚——

子虚并没问是谁,跳下地,先开灯,后开门,是李扶民。

张老师,把你给惊醒了吧?

子虚:没有。

李扶民笑着:今晚,可打着几条大鱼啦,把鱼的爷爷奶奶给打上来了,一高兴,就想请你过去,没想到张老师睡得这么早?

子虚苦笑:没有,我只是躺着。

李扶民:那好,走,到我那儿,看看我打的鱼,喝酒!

子虚笑笑:不是吃过了么?

李扶民:咱哥俩儿今晚只喝酒,鱼明天再吃,走哇!

子虚就掩了门,跟着李扶民走了。

先到了厨房后门外,树下,有一个专门存放鱼的小水池,扶民用鱼抄子,在水中搅了下,两条足有七八斤的黄河大鲤鱼,浮动摆尾,水溅了子虚一头一脸。

子虚感叹:确实……确实是两条大鱼!

酒、菜都已预备,就在小饭馆临窗的小桌上。

子虚:你媳妇呢?

扶民:不在,回娘家啦。

子虚:你媳妇娘家在哪儿?

扶民:就在河那边,河曲县城过来的那个小镇,叫平泉。

二人落座,窗户正对着渡口,天气正热,子虚起身把窗户打开。

时令已是四月中旬,岛上桃红柳绿,草长莺飞。此刻,一轮明月,在天映水,黄河渡口,月色凄迷。隔河对岸是准格尔龙口镇的璀璨灯火。

二人相对而坐,端起酒杯。

子虚:兄弟,今天老哥就和你好好喝几杯,咱来他个古渡夜饮。

扶民:咱一介山野草民,跟老师你这样的大文化人谈哇,能谈出个甚来呢!

子虚:哪里,我如今只是个……

子虚本想说出“精神病人”四个字,又咽回去了。

扶民先举杯说:我敬张老师一个,先干为敬。

说着“吱溜”一声,一杯酒下肚了。

子虚也端起酒,扶民赶快给自己倒了一杯说:咱碰,咱碰!

子虚:你……你们真的是汉飞将军李广的后人吗?

扶民笑了:都这么说呢,反正这娘娘滩上人家都姓李,自古以来,没一户外姓。对了,家谱上也是这么记的。

子虚:那就肯定没假,刚才我那么问,你不要介意,我只是好奇。

扶民:哪儿呢,是哇,能咋?不是,又咋?我们……都是老百姓,草一样活,草一样死,一茬又一茬。

子虚:李广的后人,为什么都一直住在这么个小岛上?

扶民:说是老祖宗当年护卫薄后娘娘与太子有功,皇家就把这黄河中的夹心滩全封给我们李家,我们李家感念,就世代守护祭祀着薄后娘娘。

子虚与扶民碰了第二个,突然问:冯唐易老,李广难封,这句话,你听过吗?

扶民:甚么……李广甚么……老哥,兄弟只有初中文化。初中也不是个好学生,几回差点叫开除了。

子虚:嘿嘿,这句话是说古代两个人的,冯唐不说了,李广,本来是西汉名将,飞将军么,一生与匈奴大小作战七十余次,结果硬是没有封王封候,最终一回因为在大沙漠迷路,作战失利,愤而自杀。

扶民两只眼睛张得大大:原来……李广也是倒霉蛋?!

子虚:命运多舛,功高未爵。

俩人又碰了第三杯。

扶民一条腿收起,支在凳子上,盯住子虚说:嘿嘿,我说句话,老师你千万不要笑话!

子虚:谁笑话谁呢。

扶民:我说……我们这个老祖宗也真是,一辈子仗也打够了,飞将军也当了,为甚非还要封那个王侯呢?老了,就回家养老么,仗让年轻人打么,再说打仗么,总有输有赢,自杀下球个甚?一辈子杀人上瘾了不成!杀不成敌人,就杀自己?

子虚就不知道该说什么了,掏出自己的烟。扶民先抽了桌上的烟,给子虚递了:不如你的,瞎抽吧。

子虚:我看……这娘娘滩上,住的人不多么!

扶民:本是一个村么,上百口人呢,大都走了,进城的,迁往河南岸那边的,滩上就剩下这几十口啦!

子虚:这么好的地方,也舍得走!

扶民:地方,谁也不敢说不好,你也看见了,每天都有外地人,大老远跑来旅游呢。本来原来有一所小学,前些年给撤了,娃娃们没个念书处,好多户,就是为了娃娃念书,才搬走的。

子虚:那……为什么不搞旅游呢?

扶民:旅游?县里喊了二十多年啦,开发商一拨一拨地来,谈判了一次又一次,搞不成。

子虚:为什么?

扶民:四哥……就是支书李四憨,也不是他一个,是我们,娘娘滩所有姓李的,都不同意,不是这天底下所有的好地方,都得搞旅游吧?

子虚笑了一声。

扶民:一搞旅游,就让我们全都搬走,那不成卖老祖宗啦,我们祖祖辈辈,都两千多年了,多少不好的世道,都过来啦,如今太平盛世,我们为什么还要卖老家?给多少钱也不卖,卖了,那才是丢老先人……飞将军李广的人呢,才是不孝子孙呢!

子虚:你们也可以自己搞啊!

扶民:好我的老哥呢,就这么大个地方,我们还要生活呢,那土地,肥得流油,不上肥的庄稼,长得都比人家上肥的还好呢,再咋搞呢?有人愿意看,可以站在河岸上看,想上来,南北两个渡口,敞开着呢,想给娘娘上香,有兼如和尚,上来想走一走,路都绕圈子修了么!

子虚:就没考虑过,凡上来的人都收个门票?

扶民:从前,有个县长就出过这馊主意,我们坚决不干!

子虚:我……不明白。

扶民:这有甚不明白的,娘娘滩古来就是这样儿,我们祖祖辈辈在这儿,你来,我们生活,你不来,我们还是生活。哪有一户人家,一个村子,来了客,就让人家买门票的呢!现在,是走到哪里,走路收过路费,进门收门票,这是很缺德的事儿。天是你个人的,地是你个人的,黄河是你个人的,太阳月亮是你个人的?!凭啥你就有权收票呢!

子虚主动端起酒来,与主人碰。

子虚又换了话题:扶民,我看你们两口子挺好的。

扶民点点头:凑合,还行吧。

子虚:真的,我看你们俩真和美!

扶民笑了:那是现在,以前,经常干仗,差点儿就离了呢!

子虚:不是吧……

扶民:刚结婚那几年,她看我有毛病,我看她毛病更大……后来,有了娃,吵着闹着,突然就好像明白了。

子虚:往下说呀。

扶民:我终于明白,人,谁个没有毛病呢,咱就说那《西游记》,唐僧,加那三个徒弟,哪一个是没毛病的呢,要都是只看见对方的毛病,这经恐怕早就取不成了。神仙如此,何况咱凡人呢。话说回来,我说我这个老婆不好,行,那明天换上一个,就能好啦?老婆汉子,男人女人,要说有好,不是哪一个好,这好是俩个人共同弄出来的。你嫌这个不好,找个好的,人家万一还说你不好呢!只要这两口子都想着这个好,两好搁一好,才是好!

子虚与主人碰酒。

扶民:两口子过日子,就像两个人四只手抬着个大瓷盆子走路,哪个失了手,都会把盆打烂的。

一瓶酒见底,扶民起身又寻来一瓶。

……

直到夜半更深,河对岸龙口镇的灯光,也暗了下去,这边渡口,两个男人的对饮,才告结束。

扶民拿出个手电,要送子虚回去休息。

子虚:不用,兄弟,月光亮着呢,今天与你这顿酒,喝得痛快,以后再喝。

扶民:只要老哥你有兴致,就来,别的不敢吹,酒还是有的,壶壶不大通缸房着呢。

子虚呵呵笑着:兄弟是山野高人。

扶民:哈哈,哪来的高人……草民一个。

张秉毅,中国作家协会会员,中国电影家协会会员,内蒙古电影家协会副主席。二十世纪八十年代开始文学创作,曾在《十月》《中国作家》《小说选刊》《小说月报》《草原》《山西文学》等发表作品,已出版长篇小说《烽火美人》、中短篇小说集《旧乡》、长篇纪实《装点此河山》等近十部作品。创作电影文学剧本三十余部,有二十部被拍摄为电影。获省级以上文学奖十余次,国内外电影奖十余次