李群辉 : “中郎亡古隶”说不成立

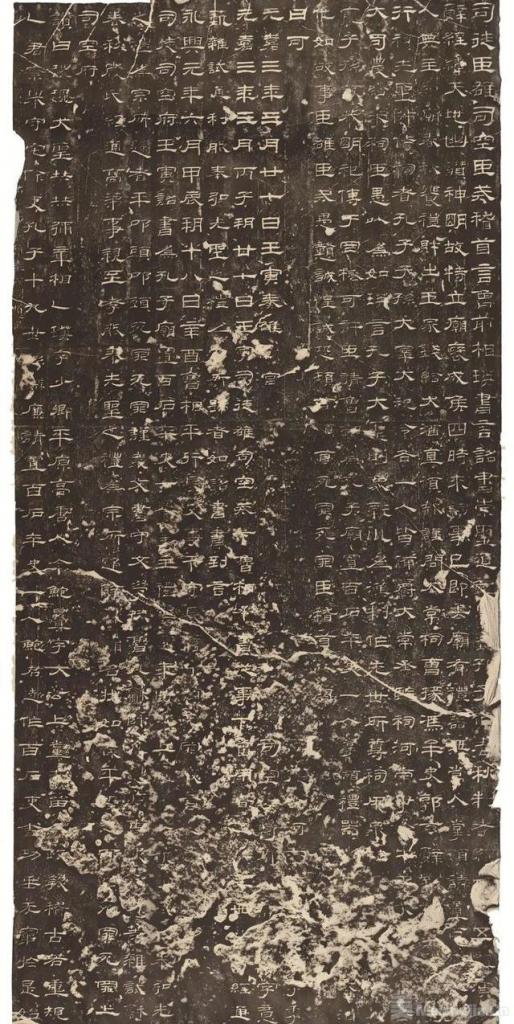

《乙瑛碑》 拓片此碑刻于东汉永兴元年, 现藏于山东曲阜汉魏碑刻陈列馆

清代陈介祺和沈曾植都有“中郎亡古隶”之说,但二者书学观念却不尽相同,陈介祺秉承乾嘉余风,极力“崇古”,沈曾植则鉴古出新,倡导变通,二人对于复古与求变的选择正是晚清学术思潮涌动的一个缩影。陈、沈二人的论断虽有分歧,但均认为蔡邕是八分书的代表人物,那么他们所持“中郎亡古隶”说能否成立?从出土简牍帛书来看,隶书至少在西汉中期就已经成熟,因此将古隶的消亡归于东汉晚期的蔡邕显然与书法史不符,历代书论中“蔡邕造八分”的说法当属以讹传讹。另外,古隶除了往规整的八分书方向发展以外,同时还往简省便捷的草书、行书、楷书发展,从文字演变的角度看,“中郎亡古隶”说也不能成立。当然,如果将其看作一种文学表达方式则另当别论。

其一,通常意义上的古隶,是指标准隶书之前的隶书,而将八分书看作标准隶书是公认的说法,东汉时期的《曹全碑》《礼器碑》《张迁碑》是其中典型作品。从出土的大量秦汉简牍帛书文字来看,八分书早在西汉中晚期就已成熟,而蔡邕生活在东汉晚期,相差近200年,“中郎亡古隶”一说显然是不成立的。

文字学家裘锡圭曾对古隶书和八分做出明确区分,称“一般把隶书分成古隶和八分两个阶段。八分形成以前的隶书就是古隶。马王堆一号汉墓的隶书显然属于古隶”。马王堆一号汉墓出土的汉简,年代在公元前179—前157年,属于西汉初期。裘锡圭对这一批汉简文字总结出以下几个特点:结体不方整;一部分字形与篆书接近,也有一部分出现草书的写法;文字形体不统一,总体看来不成熟不稳定。这实际上也可以看作是对古隶书法风格的一种判定。

结合对大量简牍帛书的分析,不难发现,早期隶书正是沿着从圆到方、从弯到直的路线不断演变。如果将马王堆汉简与睡虎地秦简相比较,能明显看出这种演变的轨迹:秦简的篆书意味较浓,整体上呈纵势、圆转规整,但也出现一些平直的线条和转折;而马王堆汉简明显开始解散篆书的体势,平直用笔十分普遍,提按顿挫明显增多,很多字都有刻意突出的波磔,甚至草书的连带方式也并不少见。从汉元帝(前49—前33)和汉成帝(前32—前7)时期的居延简书来看,篆书的意味基本泯灭殆尽。再从汉成帝时期的武威汉简来看,无论是用笔、结构、章法都是标准的隶书体式,已经是很成熟的八分书了。华人德在《中国书法史两汉卷》中指出,1973年河北定县出土的大批宣帝时期(前73—前49)的简牍,是由规整的八分书书写的,这“标志着隶书在西汉中后期已成熟,这比前人据汉碑而认为隶书成熟于东汉中期,要早近200年。”

以上简牍文字足以证明,早在西汉中后期,古隶就已经演变为成熟的八分书。而蔡邕所在的年代是133年—192年的东汉末年,与西汉中晚期相隔近200年。因此,陈介祺、沈曾植所持“中郎亡古隶”一说显然是不符合历史事实的。而且,古隶与八分书在体式、用笔、结构等方面存在全方位的差别,远非“行款姿态有人见存”和“波发”两点可以概括。

其二,从文字学角度看,生产力的不断发展是字体演变的内在动力,任何字体都不可能是某一个人能够创造或者令其消亡的,其发展演变并不是简单的直线型趋势,而是呈交叉螺旋式的发展路径。追求方便书写和利于传播,是文字发展的最核心要素,无论是官方还是民间,文字朝着越来越便捷、规范、标准的方向发展。古隶的生成源于正体(战国时期篆书)的草写,其发展也是沿两条路线行进:一是往规整、装饰的八分书发展,成为隶书的正体;一是往自由、简省的隶书草体发展,逐渐孕育出草书、行书、楷书的雏形。碑刻上的书法由于需要庄重、严谨,常常是延续传统的写法。从这一角度来说,蔡邕所代表的八分书只是古隶的发展方向之一,说“中郎亡古隶”显然与文字学发展规律不符。

当然,以陈、沈二人的学识和见地,他们提出“中郎亡古隶”很可能是出于突出文章论点的需要。古往今来,诸如仓颉造字之类的传说由来已久,早在魏晋时期民间就有“程邈定隶字”的说法,唐代张怀瓘在书论中直接认定八分、隶书、行书、草书分别由王次仲、程邈、刘德升、张芝创造,宋代书论中更是将笔法的传承附会于故事传说,历代诗人对书法家的赞颂屡见不鲜且往往带有文学夸张,从这个角度来说,如果把“中郎亡古隶”说当作一种文学表达方式,其实也未尝不可。

(本文选摘自《陈介褀、沈曾植“中郎亡古隶”说刍议》,内容有删减,标题为编者所加。作者系中国人民大学美学﹝书法﹞博士)