文物艺术品中的审美跨越

(1/2)玛瑙·水晶·翡翠勾玉 (日本古坟时代初期·4世纪)

(2/2)鎏金镂空铜饰(日本飞鸟时代·7世纪末至8世纪初)

中国美术家网--让艺术体现价值

记载日本遣唐使团经历的墓志拓片,模仿中国铜镜式样、纹饰的日本仿制镜,日本奈良古寺遗址出土的唐三彩兽足,画像砖上共通的莲花、青龙白虎、星象等元素……在清华大学艺术博物馆近日举办的“跨越两国的审美:日本与中国汉唐时期文化交流”特展上,一件件历史悠久的文物穿过千年时光,为观众勾勒出一幅中日文化文明交流的图景。

2022年是中日邦交正常化50周年,清华大学与日本奈良县政府联合举办此次展览,向观众展示源远流长的中日文化交流史。展览分为“倭人的姿态”“倭国与中国”“日本国的成立”“祈祷的样态”“大和的地宝”“中国视角的日本”6个单元,从接受中国皇帝册封“倭王”统治“倭国”的时代开始,直至脱离册封体制,从中国学习各种制度和文化后,建立以天皇为中心的古代律令国家“日本”。展览也展示了佛教文化在日本开花结果的盛况,展出在倭国和日本制造的各式文物,以及与奈良有关的绘画作品和利用现代技术复原的壁画复制品,其中包含不少首次从日本出境的珍贵文物。展览还展出了部分与日本密切相关的中国国内珍贵文物,与渡海而来的日本文物交相呼应。

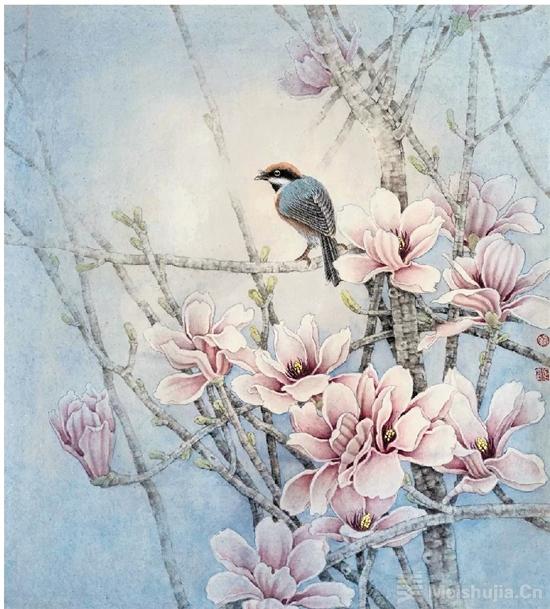

在日本的弥生时代至古坟时代,大量中国制铜镜被传播至日本。在日本,模仿这些舶来品生产的铜镜被称为仿制镜。本次展览展出了多件中日两国所藏中具有共通性的铜镜,例如七乳神兽纹镜、神人神兽纹镜、东汉时期常见的八连弧云纹镜及其传入日本后的变种内行云纹镜、鹦鹉纹镜等。特别是唐代的代表性镜种之一——瑞兽葡萄纹镜,与奈良高松塚古坟所出的瑞兽葡萄纹镜在尺寸、纹饰上近乎相同,成为两国交流历史的极佳例证。

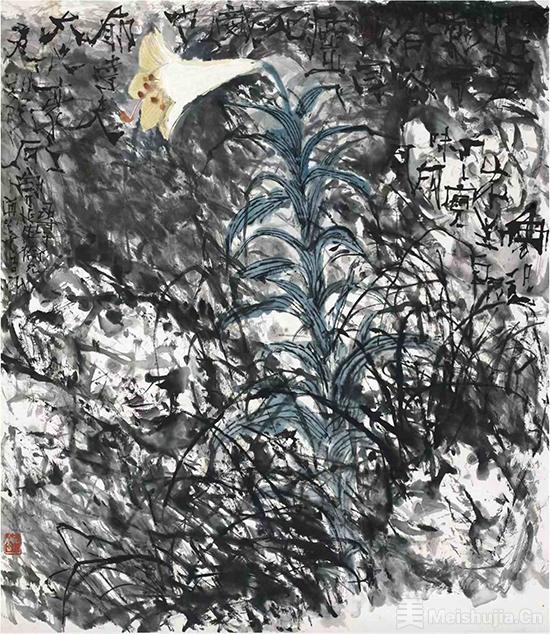

7世纪初至9世纪末,日本曾4次遣使入隋、十几次遣使入唐,掀起了一波又一波中日文化交流的高潮。创作于飞鸟时代(7世纪至8世纪)的法隆寺金堂壁画中,佛与菩萨的轮廓用铁线画勾勒,与篆书的铁线描具有同工之妙;衣服上用于体现立体感的凹凸技法,则让人联想到初唐时期西域出身画家尉迟乙僧的画风。奈良时代木版绘马(8世纪)的内侧前后肢抬起,呈现“侧对步”步态,这种绘画方式最早出现于中国汉代,在隋唐时期的墓葬壁画中也大量存在,日本的马绘方式被认为受到唐代影响。展览中还呈现了多幅陶版复原高松塚古坟壁画,壁画中的四神图、星宿图和人物群像是中国隋唐墓葬壁画的常见题材。

展览中还能看到奈良县樱井市安倍寺遗址出土的唐三彩兽足,年代为8世纪,与之并列展出的是同时期的奈良三彩小壶、奈良三彩底托等。色彩鲜艳的唐三彩被带到日本,日本国内工匠模仿唐三彩烧制出奈良三彩,其产地主要在平城京及其周边地区。

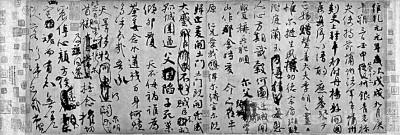

中方展品中也有不少值得关注的文物。河南洛阳龙门神会墓出土的唐代鎏金青铜柄香炉,与日本正仓院所藏赤铜柄香炉形制几乎一致。另外,展厅中也展示了三国晋至南朝画像砖,从纹饰角度,如四神、莲花、建筑、佛像、神人等,可窥见当时中日间的密切交往;西安唐长安城大安国寺遗址出土佛像,是研究盛唐时期长安寺院密教雕刻和日本密宗雕刻的重要实物资料;“日本国朝臣备书”李训墓志、井真成墓志,是反映遣唐使历史的重要资料;高玄墓志则涉及作为中日文化交流重要中介之朝鲜半岛的历史。