宋画风声:听见画中的声音

万壑松风图(绢本设色) 李唐(北宋)“台北故宫博物院”藏

在担任南京大学教授赵宪章主编的《中国文学图像关系史》宋代卷副主编时,我偶然读到了法国学者弗洛朗斯·热特罗的《看见音乐:西方经典绘画中的音乐主题》,突然意识到原来绘画也可以表现声音,便开始关注中国古代绘画,特别是宋画如何表现声音的问题。在所有声音中,风声最让我着迷,正所谓“风虽无正色,然亦有声”。因为风无形无色,它的声音与形象便需要依附于其他的客观物象,如“松风声”“竹风声”“荷风声”“风铎声”“环佩声”等。宋人正是通过描摹这些客观物象来表现声音的,苏轼说:“风不可绘也,见草木之披靡,则使子有惧意。”明人刘伯温说得更好:“风不能自为声,附于物而有声,非若雷之怒号,訇磕于虚无之中也。惟其附于物而为声,故其声一随于物:大小清浊,可喜可愕,悉随其物之形而生焉。”

宋代画家深谙风随物赋声之道,在画面中利用植物表现风的不同声响。宋人表现磅礴劲烈的大风之声时多绘松柏,以及桐树等相对高大的落叶乔木,描绘轻柔的微风之声时则多绘柳、竹等体型柔软的植物。在传南宋马远所作的《高阁听秋图》中,画家依据秋风赋予四种植物不同的声音特征,从而呈现了四种不同的草木刻画方式——风动松树“声壮”,故画中苍松硬挺而虬曲,以焦墨作树干,双钩填彩,笔力劲健,向右呈横斜之态;风动枫树“声细碎”,故在苍松之后的红枫枝叶舒张,落叶用夹叶法勾描且以浅绛设色,四散在图像空间中;风动藤萝“声柔”,故以简洁流畅的弧线勾描出了藤条的披拂之感;风动灌木“声杂”,故以点染的方式绘就出簇拥繁密的枝叶。欧阳修在《秋声赋》中借童子之口言:“四无人声,声在树间。”马远在图像中遂将萧飒的秋风之声音贯于松、枫、藤、灌四种不同的草木形象当中,建构了风不同的声响与层次,好比音乐艺术中彼此独立又相互配合的弦乐四重奏,为观者带来了视与听的盛宴。

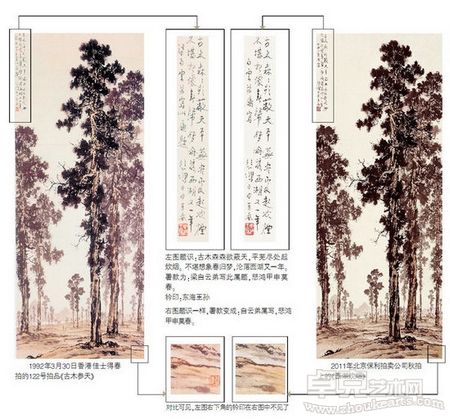

相似的手法还见于北宋崔白所作《双喜图》,图像中充斥着一触即发的动势,以及丰富的声源物像。除了苍兔与山鹊的嘶叫与啼鸣之外,图像中的声音意象则来自不同草木发出的秋风之声。如北京大学美学与美育研究中心主任朱良志谈论这幅画时说:“晴空中充满了秋风萧索声响,风卷榭叶的声音、蓑草披拂的声音、竹枝摇曳的声音……在画面上交织成一团,合奏出秋天原野凄厉响亮的大合唱。”“榭叶”“蓑草”“竹枝”都在善画花木鸟兽的画家笔下显露出不同的形象特征,由此暗示出此间相异的风之声响。又如北宋李唐《万壑松风图》中,山脚下、水岸边的长松,与山上的松林品种不同,故画家选用了“墨线勾画为主”与“颜色烘染为主”的两种完全不同的描绘方式,从而呈现出略有差异的两类松风声的交响。纵观宋画,画家们尤其偏爱松声、竹声及风铎声。

早在魏晋六朝时期,便有陶弘景“特爱松风,庭院皆植松,每闻其响,欣然为乐”。在北宋巨然的《万壑松风图》、南宋佚名的《松风楼观图》中都可见苍松幽谷间矗立的屋宇。此外,宋人还常以“松风”为亭台楼观命名并撰写游记,可见宋代文人听松成韵。有宋一代画中的松声意象多与“道”“隐”相联。《两宋明贤小集》中载有《陶弘景三层楼听松风图》(图佚),南宋诗人郑思肖则作有题画诗“弘景层楼掉太清,万龙捲翠响泠泠。此心不出三界看,一片秋声何处听”。南宋马麟《静听松风图》中“神仪明朗,秀目疏眉,细形长额耸耳”的道士,亦常被许多后人看作画家对陶弘景形象的呈现,乾隆在题画诗《马麟静听松风图》中也说道“传神非阿堵,耳属在乔松。生面别开处,清机忽满胸。涛声翻未已,盖影布犹浓。公物千秋付,休言弘景重。”宋人对松声与隐逸的描绘,也常以陶渊明为对象。传北宋李公麟在《渊明归隐图》中呈现“抚孤松而盘桓”时,便塑造了苍松下聆听松声的逸者形象:画卷中的陶渊明手搭在松干上,眼睛望向远方的云烟深处,头则向其左侧微微倾斜,从而将耳朵得以正对着右边的松声所来之处。黄庭坚在《题伯时画松下渊明》的题画诗中也写道:“松风自度曲,我琴不须弹。”《画继》中所载乔仲常的《渊明听松风图》虽已散佚,然据“乔仲常,河中人,工杂画,师龙眠(李公麟别号)”,或可推测其将陶渊明“抚孤松”变换为“听松风”的形象亦是受到了李公麟的影响。

除松之外,竹在古人文化生活中也十分重要。苏东坡曾说:“宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。”宋人爱竹的原因之一便是“风篁成韵”的竹声。米芾所作《西园雅集图记》中亦有“水石潺湲,风竹相吞”一句,足见宋代文士的听竹之好。幽然的竹之声在风竹语义的基础上增添了清静的意味,为宋人建构了“静听”之境。朱良志说:“这时的翠竹清泉不是外在的物,而是与‘我’共同组成一个有意味的世界。这是一个‘声入心自通’的境界。”马远在《水亭听竹图》中塑造了静听竹声的高士形象,并以墨写竹,浓淡丛生。学者王立谈道:“说竹画有声,缘其现实世界中的竹会发出潇潇的声响,听觉记忆将现实中对竹的审美体验重现于主体的艺术欣赏过程中。……竹画引起的视觉效应同有关竹的听觉效应汇成一股集合性的审美共感流,将人与外物、人与环境的有机联系昭示得深刻而具体。 ”在马远的画作中,竹成为高士的映衬,它一方面象征了文人高雅与潇洒的风度气质,另一方面则以其清幽的声响传递出听竹人内心之虚静。

松竹为自然之物,而置于屋外檐下的风铎(又称风铃等)则是人工创制。铎铃因风而自鸣,所谓“风动成音,自谐宫商”。南宋的如净禅师《风铃》有言:“通身是口挂虚空,不管东西南北风。一等与渠谈般若,滴丁东了滴丁东。”又如宋代僧人释元恪在《泉州招庆禅院大殿前大佛顶陀罗尼幢记》一文中所言:“风摇铎韵,和清梵以虚徐”。宋画中常能“听到”叮当作响的悠悠铎声,如传北宋李成所作《晴峦萧寺图》中,蟹爪状的枯槎虬枝掩映下的寺塔檐角,遂依稀可见数十只随风摇摆的铎铃。八角木塔飞檐下的风铎虽未经过如界画法所绘塔身那般细致的刻画,仅以短促写意的墨点代之,然每一个墨点或向左右方倾斜,抑或朝前后方试探,它们的绘制方向都不相同,由此观者仍然能够辨识出风中参差颤动与摇晃的风铎形象。哈佛大学美术史系教授汪悦进叹道:“再没有另一件存世的北宋作品在构图时给予佛塔如此中心和突出的位置了。”在《秋山萧寺图》等宋画中,寺庙与佛塔等伽蓝建筑多隐现在远方的烟霭当中,仅以寥寥数笔画就,有时甚至难以辨认其形象。《晴峦萧寺图》中的塔寺则被画家悉心刻画,且安置在画面远处的最中心位置。历史学家葛兆光说:“中国人听钟声铃声一贯不愿把自己与声音置在一处,而一定要远远地隔开。近处的(铃)声聒耳仿佛瓦釜雷鸣,只能令人震惊烦躁,而远处的钟声却悠渺苍茫,可以令人想入云外,……人们在遥远渺茫的(铃)声中得到静谧感受。”学者傅道彬在《晚唐钟声》中指出,唐代诗人为表现钟声之“远”,“常用‘隔’字,造成空间的间隔,使钟声的传布而具艺术风神,例如‘迎风骚屑千家竹,隔水悠扬午夜钟。’本来可以直接入耳的钟声却有意经远水苍山阻隔一下再进入诗人的听觉,造成声音的依稀微茫、余音不断的艺术效果”。而在《晴峦萧寺图》中,画家则以“乱山藏古寺”般的“藏”意,带来了相类的空间形式与听觉效果。画中的佛塔平息了枯木寒林带来的萧瑟与躁动,悠扬的铎声回荡在山谷沟壑之中,则更衬托出了佛寺的幽静,如南宋赵师秀所叹“野人无别事,故得坐空林。……铎音山殿静”。

如今,在南京林业大学工作的我,走在树木林中,聆听风声,看到树影摇曳,就会想起和听到宋画中的阵阵风吟。