巫鸿:如何观看敦煌壁画?

从本质上讲,宗教艺术主要是“图像的制作”而非“图像的观看”,图像创造的过程有别于书写和说唱,有其自身的逻辑。按照变文的叙事给壁画中的情节编号的方法,正是从一开始就否定了图像的自身逻辑。这是因为当研究者在画面上标出这些序号的时候,采用的已经是时间性的阅读逻辑,而忘记了绘画与文学之间最根本的差别在于其空间性。……如果我们以这种方法观察莫高窟的晚期《降魔变》壁画,一种明确的视觉逻辑就会在我们眼前豁然显现。

*文章节选摘编自《空间的敦煌:走近莫高窟》(巫鸿 著三联书店2022-1)。

莫高窟绘画中的空间(节选)

至8 世纪中叶以前,敦煌地区至少存在着“降魔”故事的两种文学版本(《贤愚经》与《降魔变文》)和两种绘画表现模式(6 世纪与7 世纪壁画)。此后对这一题材的绘画表现沿着两条不同线索继续发展。一方面,在敦煌地区出现了一种直接用于讲唱变文的画卷,其画面反映了线性叙事手法的复兴和复杂化。另一方面,至少有18 幅大型壁画延续了初唐壁画确立的二元模式,将其发展为独立的《降魔变》图画。这两种传统并非全然独立而不受彼此影响:一方面,变文画卷把二元式构图结合入时间性的线性叙事之中;另一方面,变相壁画也从新出现的变文中吸收了大量情节以丰富自身。

该画卷发现于敦煌藏经洞,被伯希和携至巴黎,现存于法国国家图书馆,编号为P.4524。在过去四十年中它被许多学者讨论,年代被定为8 至9 世纪。画卷由12 张纸联结而成,虽然开头与结尾部分已残,但仍有571.3 厘米长。有关“须达起精舍”的内容全然不见,长卷描绘的只是舍利弗与劳度叉的六次斗法。如此看来,这件作品融合了以往的两种“降魔”壁画:在总体形式上,它把若干画面安排在一个线性的水平长幅中,因此与西千佛洞的6 世纪壁画相似。但在内容方面它又遵循了莫高窟第335 窟壁画的传统,只描绘了斗法的部分。

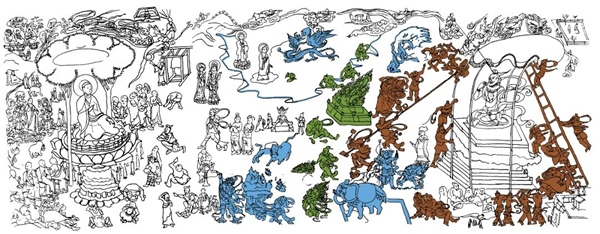

《降魔变文》画卷 8 世纪 法国国家图书馆藏

这种融合在画卷的空间构图上表现得更为明显。如6 世纪壁画,画家对这个超长画面进行了内部分割,以如同电影“帧格”(frames)的若干画面组成整个叙事,随着画卷的展开,一段段出现在观众面前。同样如6 世纪壁画,画家也采用了风景要素来划分这些帧格:画中不断出现的树木与故事内容并无直接关系,它们的作用是把画卷分为六个部分,每部分表现一次斗法。另外一些细节反映出画家更为细腻的构图手段,比如每部分结尾处总有一两个人物转头面向下一场景。我们需要记住“下一场景”尚未打开,这些人物的作用因此是使观众期待将要展开的部分。中国美术史上的一些著名画作也运用了这种手法,如在画于10 世纪的《韩熙载夜宴图》中,画家顾闳中巧妙地运用一系列立屏将手卷划分为若干空间,以展示一系列欢宴活动。他进而用次要人物将这些分隔的空间联系成一个整体——最显著的例子是在最后两个空间之间,一个年轻女子隔着一扇屏风与一位男子谈话,邀请他进入到屏风后的空间中去。

《降魔变文》画卷细节 显示斗法观众中的一些人物转头朝向下一场景

因此从总体上看,《降魔变文》画卷继承了6 世纪壁画的传统,以线性空间模式表现不同事件的次序发生,但画卷中的每个帧格则采用了7 世纪壁画的二元结构和对称构图,以佛教徒居右,外道居左。这种对称格局由两组竞争者的形象对比而更加强化:光头的佛教徒身穿袈裟,胡须浓密的外道身体半裸;舍利弗坐在圆形莲座上,外道们挤在装饰着黑鹰形象的方形帐篷下。每一场景都配有一钟一鼓,明显来自变文中的一段文字:“胜负二途,各须明记。和尚得胜,击金鼓而下金筹;佛家若强,扣金钟而点尚字。”画家从变文中说到的上百种物品中选取了这对乐器,无疑是因为其对称的形象和功能能够进一步强化整体画面的二元结构。实际上,除了作为裁判员的国王和僚属,画卷中的其他图像都是成对出现的:佛家与外道对坐,其化出的幻象相互争斗,鼓与钟相对。当这个二元构图由长卷的展开而不断重复出现,凝缩在第335 窟壁画中的空间叙事便以线性方式在观众面前连续展开。

《降魔变文》画卷细部 表现一个斗法情节

……

张议潮于848 年从吐蕃统治下收复敦煌,莫高窟随之出现了一个营建大型洞窟的热潮,其中常饰有《降魔变》壁画。一些学者认为这些壁画可能含有政治意义,以佛教制服外道的传说影射汉人驱逐吐蕃的胜利。这一解释或可说明为何这些画中的佛教徒都被画成中原人形象,而外道则作胡人形象。

在这个开凿洞窟的热潮中涌现出最大的一批“降魔”壁画,因其硕大独立的构图被称为《降魔变》或《降魔变相》。尽管其中一些空在以后的千年中遭到破坏,但仍至少有18 幅创作于9 至10 世纪的壁画在莫高窟保存下来。与早期例子相比,这些画幅都是鸿篇巨制。最大一幅见于编号为第98 窟的曹议金功德窟,宽达12.4 米,高达3.45 米,第9、55、85、108、146、196、 454 等窟的壁画略小,但也达到8 至11 米宽。这些壁画基本上跟随同一构图模式,一些例子——如第196 窟(何法师窟)与第9 窟中的两幅——十分接近以至可能使用了同一粉本。但细节上的差异仍大量存在,反映出画工在创作过程中的自主性和能动性。这些壁画的设计都极为复杂,一幅中常包括近五十个情节,写在长方形框格中的题记一一解释了它们的内容。由于题记中的文辞往往抄录或概括《降魔变文》,一些学者认为这些壁画必定用于变文表演。但这个说法由于诸多原因而难以成立,包括石窟的特殊宗教功能,壁画结构与变文叙事顺序相悖(见下文),以及绘画的位置与条件使之无法用于实际表演。此外,绘画的题记也并不总是根据变文,许多情况下是由画家自己创作的。

莫高窟第196 窟中的《降魔变相》 9 世纪晚期

从时间发展来说,这种大型《降魔变》壁画首见于咸通三年至八年( 862—867)之间建造的法荣窟(第85窟)。我们在第四章中谈到过这个重要洞窟:它是张氏归义军时期都僧统翟法荣为自己营建的功德窟,首次将“集成式”瑞像图从中心龛中移至甬道顶部。《降魔变》壁画出现于该窟的西壁,构成中心佛坛的背景。这一空间安排透露出其与第335 窟的关系:两窟都以主尊佛像为视觉中心,把舍利弗和劳度叉安排在佛像两边。但与第335 窟不同的是,“降魔”或“劳度叉斗圣”主题在此时已与佛像雕塑空间分离,发展为独立的《降魔变》壁画。建于9 世纪晚期的何法师窟同样在西壁(或后壁)绘画此图,但因其中心佛坛后部矗立着连接窟顶的高大背屏,后壁上的大部分壁画均被遮挡,无法从前面看到。由于屏背与后壁之间只有1.1 米的狭窄距离,站在屏后亦无法通览整幅壁画。这种对整体画面的屏蔽在一定程度上促使研究者对绘画细节更为重视:将壁画中每个情节与《降魔变文》进行比较,考证其内容和出处,然后根据变文的叙事顺序对其一一编号。

莫高窟第85 窟内景 可以看到佛像后边西壁上的《降魔变相》 9 世纪后期

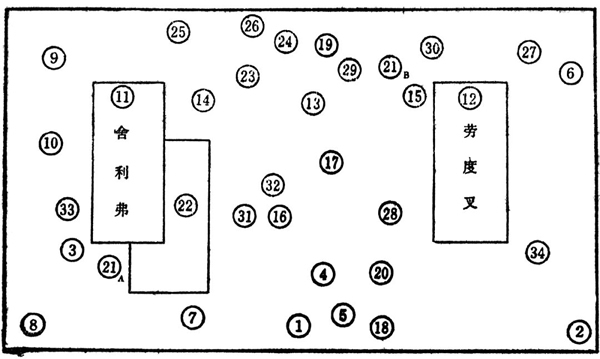

这种图像志研究对我们了解这些壁画的内容无疑是有帮助的,但也提出了一个严峻的问题:研究者根据《降魔变文》给图中具体场景标出的序号不显示任何线性叙事逻辑,也不把壁画中的场景联系成一个整体。换言之,虽然这种研究明确了单独场景的内容,但整个画面却似乎变得毫无意义。这个问题长期以来困扰着研究者,造成一个两难困境:从图像志角度看这种研究似乎富有成果,但从叙事和阅读角度看这种成果却把我们带入一个死胡同。如果跟随所标序号观看这些壁画,观者的目光需要不时横跨10 多米宽的壁画,从一个角落跳到另一角落,或为搜寻某一细节去扫视复杂的图像系统。观者将会头晕目眩,最后不得不半途而废。然而,莫高窟中所有9 至10 世纪的《降魔变》壁画都是按照这种看似没有规律的方式绘制的。

莫高窟第9 窟《降魔变相》叙事顺序示意图 李永宁、蔡伟堂绘

如何理解这些似乎没有规律的图画?一种可能的解释是“降魔”故事在这一时期已是家喻户晓,不管如何排列其情节,观者都会不费力气地识别出来。另一个可能性是这些画隐藏着故意设置的“画谜”,要求观者加以破译以增加观看兴趣。也有学者认为由于这种构图难以释读,因此需要讲故事的人对观众加以引导。然而所有这些解释都缺乏足够的说服力。比如,如果说当时的观者能够非常容易地辨认出画面,那么众多解释性的榜题似乎就毫无意义了。如果这些壁画是蓄意设置的画谜,那么它们总应该提供一些破谜的线索,但是我们所看到似乎只是谜面而无谜底。如果这些壁画是说唱表演的媒介,那么它们至少应当画在有足够空间观看的地方,而这些大幅《降魔变》壁画却常常绘在洞窟深处的暗黑之处,不少甚至出现在难以容身的背屏之后。在这种进退两难的困境中,一些学者只好认为这些壁画的设计是一个不可解释的“秘密”。

实际上,要想跳出这个困境,我们需要从一个新的角度进行观察。这种观察包括两个原则,一是从本质上讲,宗教艺术主要是“图像的制作”而非“图像的观看”;二是图像创造的过程有别于书写和说唱,有其自身的逻辑。按照变文的叙事给壁画中的情节编号的方法,正是从一开始就否定了图像的自身逻辑。这是因为当研究者在画面上标出这些序号的时候,采用的已经是时间性的阅读逻辑,而忘记了绘画与文学之间最根本的差别在于其空间性。换言之,这些画面看起来的无规律很可能源于研究方法的不当。画面本身并不一定没有逻辑,只不过其逻辑是视觉的、空间的逻辑而已。

为了探索这种视觉和空间的逻辑我们需要改弦更张,采用一种不同的分析方法。这种方法的前提是:每幅壁画都是从整体出发设计的,因此也必须作为整体看待。我们首要的任务是确定整幅画基本的构图结构,而不是像读文学作品那样从单独情节读起。这也就是说,我们应该设想古代画家在创作这些壁画的时候,首先要考虑的是“经营位置”,即对画面进行总体的空间构思,然后根据这一构思选择和创造细节,而不是被动地按照变文的顺序从第一个情节画到最后一个情节。这种分析方法使我们把研究重点从追寻绘画作品的文学出处转移到探索其构图逻辑和创作过程。

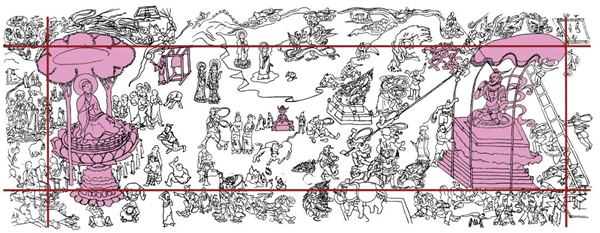

如果我们以这种方法观察莫高窟的晚期《降魔变》壁画,一种明确的视觉逻辑就会在我们眼前豁然显现。这个逻辑可以总结如下:所有这些壁画都具备一种基于五个画面要素的标准结构:国王位于中心,正面端坐于画面的中轴线上【图5-28-1】;国王两侧是两组相对的人物和乐器:劳度叉与金鼓在右侧【图5-28-2b,3b】,舍利弗与金钟在左侧【图5-28-2a,3a】。这一结构来源于第335 窟7 世纪壁画所确立的二元空间,同时又结合了8 世纪《降魔变文》图卷中的钟、鼓、国王等形象。

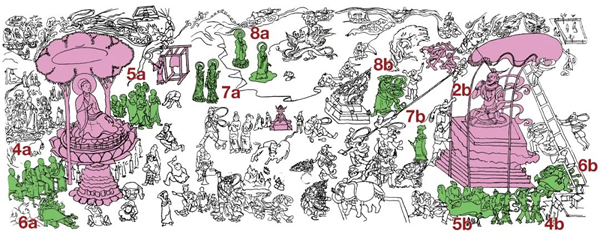

图5-28莫高窟第196 窟《降魔变》壁画的基本构图元素 巫鸿绘

延续第335 窟的传统,晚期《降魔变》的画家从变文中挑选出更多形象和情节构成一个个“对子”。这些镜像般的图像被加入到二元构图中以强化整幅画的主题,即佛教与外道的比斗。如果文献没有提供确切的对子,画家便会发明一个。其结果是舍利弗旁边有四位高僧【图5-29-4a】,劳度叉旁边则配以四位“外道天女”【图5-29-4b】。劳度叉阵营中有外道六师【图5-29-5b】,佛家一边就加上了六位和尚【图5-29-5a】。舍利弗一方的画面左下角绘有一个风神【图5-29-6a】,劳度叉一方的画面右下角也就添上了一个“外道风神”以求平衡【图5-29-6b】。变文中提到两位“大菩萨”帮助舍利弗制服妖魔【图5-29-7a】,画家便加上了两位“外道女神”来助劳度叉一臂之力【图5-29-7b】。如果再算上两位主要竞争者、金钟金鼓,以及六次斗法的场面,画中半数以上的图像均属于这类二元图像或“对立”图像。

图5-29莫高窟第196 窟《降魔变》壁画的“对子形象” 巫鸿绘

虽然这些图像充实了整体画面的二元空间结构,但这个结构还是静态的。为了把时间性叙事注入到这个空间结构之中,画家采用了另一种方法。当基本的二元结构建立起来后,它们自然地把画面分为五个部分,其中四个部分沿画面四边分布,第五个部分居中。每个部分或空间遂根据当时流行的宇宙观念被赋予空间意义:画面底部的横向空间被看作是“地”和“现世”,因此在这里描绘了舍卫城与王舍城等城市,以及须达起精舍的场景。沿画面上缘的空间被视为“天”和“佛国”。舍利弗因此在此处飞翔变化,画面左上角又绘有释迦牟尼坐在灵鹫山上的辉煌形象。有些壁画将祇园安置在画面右上角——作为佛陀布道的圣地,这个场所也在天界中获得一席之地。

莫高窟第196 窟《降魔变》壁画的整体空间结构 巫鸿绘

画面两侧的垂直空间随即将天界与人间连接起来。在左侧空间中,坐在树下冥想的舍利弗神游灵鹫山,在斗法前寻求佛陀的帮助。他随后沿着同一垂直路线返回地面,身后跟随着一大群佛教神灵,包括八位神王、手举日月的巨人,以及喜马拉雅山的象王和金鬃狮子。但是画家似乎难以找到合适的图像来连接右上角的祇园和右下角的舍卫城,结果何法师窟(第196 窟)壁画的设计者从往旧的《贤愚经》故事中找到一段文字,说的是当舍利弗降服外道之后,“尔时世尊与诸四众前后围绕,放大光明,震动天地,至舍卫国。”画家于是将这一情节画在了右边的竖直空间里。

图5-31莫高窟第196 窟《降魔变》壁画斗法细节 巫鸿绘

画幅中心提供了最大的图画空间,自然成为舍利弗与劳度叉的斗法场地。50 多个人物出现在这里,处于搏斗、挣扎、哭叫、逃遁等不同状态之中。虽然这个场面给人的第一印象似乎十分混乱,但仔细观察可以发现所有角色都属于三个不同的区域和相关情节。沿中轴线的区域集中了各种斗法场面,从下端开始是金刚捣毁大山、白象吸干水池、毗沙门天王站在一燃烧鬼怪身旁、狮子吞食水牛(图5-31 以蓝色标记)。这个系列的上端是毒龙与金翅鸟搏斗,被画在上方的原因明显是这两种动物都与天界相关。在这个中心区域里画家还添加了《降魔变文》和其他文学版本中都没有提到的斗法情节,包括舍利弗将头巾递给外道而后者无法折卷;外道设立的祭坛被舍利弗的神火立即烧毁;外道试图火攻舍利弗,但却筋疲力尽陷入昏睡或漂流至大海之中;外道仙人们以咒语驱动方梁碑但舍利弗将之凝在空中,等等(图5-31 以绿色标记)。

金翅鸟降服毒龙 第196窟

中心部分中的第二个区域以右方的劳度叉为中心,其中的外道都在与飓风搏斗。劳度叉座上的华盖被吹得摇摇欲坠,其追随者挣扎着企图将其加固修缮(图5-31以赭色标记)。有的人爬上梯子去修理,另外的人用锤子向地上打桩,试图拉住歪斜的顶棚。另一些外道在强大风力的攻击下只能以手覆面,放弃抵抗。回顾上文,我们意识到对飓风的强调在第335 窟壁画中已露端倪,在之后出现的《降魔变文》中更被大肆渲染。在这批晚期《降魔变》壁画中,这一情节已从六次斗法中独立出来,发展成一个统率图画叙事的主题。

劳度叉和外道被大风攻击 第196 窟

为了使画面中部左右两方平衡,画家在左方添加了一组外道向舍利弗投降的场面(图5-34 以粉红色标记)。这一情节在变文中只有相当简要的描述,但在这些壁画中被扩充为十多个戏剧性的情节,包括劳度叉在法师尼乾子带领下来到舍利弗座下表达对圣僧的尊敬;外道魔女向舍利弗进献油灯等。有些刚皈依的外道仍不明佛教的教化,另一些已被接纳入籍者则在洗发、剃头、刷牙、漱口。画家创作了这些画面并书写了题记加以解释,以新的叙事环节丰富了原来的变文故事。

舍利弗和外道的皈依 第196 窟

值得特别强调的一点是,我们在这里所做的描述虽然也讲述了“降魔”的故事,但并没有遵循变文的叙事顺序。这是因为这个故事在壁画中已被赋予一个新的形式:画家将文本解体为单独的人物、事件和情节,继而将这些碎片重新组合在踵事增华的空间形式中。当这些人物和事件被画在特定位置时,它们的空间关系进而促使画家去创造新的叙事联系。一个例子是对故事结尾的表现:变文讲舍利弗在赢得斗法胜利后跃入空中并不断变化形状,以显示其超自然的法力。画家把这一系列形象安排在靠近上部边缘的水平空间里:舍利弗或头上出火或足下冒水,一瞬间变得很小,下一刻又变得极大(图5-34 以绿色标记)。虽然这些图像基本忠实于变文,但图像的空间位置使画家作了一个重要增益:舍利弗从左向右的飞行途径使他最后来到外道劳度叉的上方,二者在构图中的相对位置诱使画家将他们联系起来——他笔下的舍利弗手持净瓶,向下面的劳度叉头上注水。画家担心这一图像不能被恰当地理解,因此在不同壁画中用自创的题记加以说明:“舍利弗从空中将慧水灌顶时”“舍利弗游历十方舍慧水伏外道时”,或“舍利弗腾空洒慧水入劳度叉顶,觉悟降伏时”。

图5-34 莫高窟第196窟《降魔变》壁画中舍利弗腾空舍慧水伏外道和劳度叉觉悟降伏的情节 巫鸿绘

这个叙事环节在原来的文本中并不存在,但由于图像的空间关系而被创造,随后又引出画中的更多原创叙事环节:我们看到劳度叉被慧水灌顶后离开了他的宝座,走向左方的舍利弗,然后向圣僧跪拜忏悔。这些情节使整个图画叙事成为一个无始无终的循环圈:舍利弗在胜利之后升天遨游以证明其超自然的法力,而这个证明过程又成了他战胜劳度叉的原因——就像我们在一个榜题中读到的:“舍利弗腾空洒慧水入劳度叉顶,觉悟降伏时。”虽然这一循环在文学叙述中无法成立,但在壁画中却将零散的图像结合入视觉的连续统一体。

外道的皈依 第196 窟

综合以上对莫高窟晚唐《降魔变》壁画的讨论,我们看到它们的创造者首先通过“经营位置”构造出一个空间性的二元式总体画面。观众在这个画面中看到的首先是图画的主题,即“降魔”或“劳度叉斗圣”。这个主题被充满画面的二元图像所诠释、强化和丰富。即使这些图像许多来源于文本,但它们在壁画中的空间关系再造了彼此之间的联系。尽管这些壁画并不用于实际变文表演,但它们以其特有的方式讲述了“降魔”故事——这个故事不再是作家或说唱人创作的文学性叙事,而是画家们创作的空间性叙事。

【独冠天下】系列·新书首发|预售

[马上抢购,限时7折购书]

▼

长按关注:[佛像雕塑艺术]