【展览预告】| “无隐·无我——毛晓剑画展”将于9月19日在南京南视觉美术馆开幕

“隐秘”的再造——毛晓剑的绘画创作转向

文/陈?瑞

南京艺术学院美术馆策展人

第一次看到毛晓剑的作品非常地机缘巧合,不是通过展览和画册这样的“正规”途径,而是在“高大师”啤酒瓶的酒标上,金碧山水的图像和小麦色的啤酒的组合搭配出乎寻常而又相得益彰。虽然后来在他办公室看到这幅名为《金色高原》的原作,但大家从未谈及作品本身抑或其他创作,只是在自己心里默默地为其打上了“工笔重彩山水画家”的标签,直至筹备这次展览前,当数十张卷在一起的作品次第呈现在面前时,面对如此数量以及不同风格的作品,不禁令人眼前一亮,甚至有“忽逢桃花林”“豁然开朗”的感觉。

《盖影凌天图》70cm×46cm

中国山水画承载的意境、格调、气韵等精神化的追求与思考,实质上是一部独特的哲学史与思想史。山水画之于中国人而言,是精神上的托寄,亦是对自然的向往,更是通向自然与内心的手段。山水画是中国艺术体系中的正脉,亦是一座座奇峰。西学东渐以来,在社会变革中也不断提出对中国画“革命”与“改良”的呼声。尤其在当下,中国画界出现了很多问题,虽然从事中国山水画创作的群体在不断增加,但是优秀的艺术家则是凤毛麟角,难觅真山,这和山水画自身所要求的技术难度与精神的高度不无关系。在现代水墨运动以及“新水墨”“新工笔”看似热闹的轮番登场后,我们发现绝大部分人并没有深入思考当代水墨的演进与发展的问题,更多是在市场的推动或者诱惑之下,追求一种“快餐”式的艺术模式,利用符号化的图示快速进入,其本质是对市场与观众的“双重讨好”。这与中国山水画的对精神、对时间、对技术等一系列的高要求形成了鲜明的对比。所以中国画在被批判“穷途末路”并非因为画种本身,而是时代的变化对其提出了更高的要求。

《千峰几重拂金风》180cm×290cm

本次展览集中展示了毛晓剑二十年余年来的在水墨领域多维度的探索和实践。与其说是一个阶段性的回顾与小结,不如说是一部丰富而多元的个人艺术风格史。这种风格的转化也不是表面和形式的转换,更是融合了个体艺术实践与实验、杂糅着时代变迁和沉淀,裹挟着时间温度的迭进和演变。

《记忆云南之九》70cm×46.5cm

当我们纵览毛晓剑的作品,围绕西藏题材的创作成为其早期的重要组成部分。与许多青年艺术家一样,在时代变迁与个体意识萌发以及人生道路选择的关键时期,他们不约而同地走进了西藏,走进雪域高原,包括陈丹青、周春芽等当代艺术家,在进入西藏后获得了不同以往的艺术灵感与艺术面貌,成为个人艺术的代表作。毛晓剑在2000年左右三次走进西藏,虽然彼时的西藏与七八十年代已有不同,个人所面临的具体问题和环境不同,但是他们行走的动机、内心的波澜与涟漪或许有几分相似。他在最早的一批西藏作品中,并没有过多地去关照高原上标志性的雪山风景,也没有过多地去描绘高原的人物,反而关注的是街角的建筑、院落中的一隅杂花,信手拈来的几盆杂花放在院子的角落里,洒满阳光,散淡的笔墨中却透露着静谧与安心;一幅关于罗布林卡的风景作品中,画面并没有去过多地强调建筑本身,而是着重表现周围的树木植被,藏式的大门露出一隅却成为“画眼”,给人一种草木深的感觉。同时期还有一组关于西藏街景的作品尤其令人印象深刻,杂乱的房子相互叠加并不能看出具体的场景,却像一座座刺破云霄的巍峨雪山映照着内心,色彩的表达也异常丰富,让人觉到西方早期抽象艺术的表现风格,特别是暖色调的处理将拉萨“日光城”的阳光表现得淋漓尽致,错综交叉的房屋看似杂乱无章,却构成了一部结构坚韧,犹如意象化的交响诗一般。这些作品虽是在表现西藏,却不止于画面本身,在宏大的场景下面更多地能够去关注微观的具体的事物,没有因为环境而改变内心的日常,特别值得一提的是,在画面处理中以小见大的视角难能可贵,作品的构图与笔墨中充满了踌躇的意志、沉稳自信的状态。可以肯定的是,这种表达不是刻意为之,更是自然而然的抒发。

《蓝山图之三》69.5cm×35.4cm

毛晓剑一个特别善于融汇贯通的艺术家,虽然他是壁画专业毕业,但是没有盯着西藏的壁画临摹照搬,只是默默研究,将西藏壁画的线条、表达、空间、色彩目识心会,融入绘画的创作中,以博采众长、为我所用的方式将各种各样的养料集中表达,使得每幅都心裁别出且十分耐读。这也使得西藏题材成为其艺术历程中承上启下的关键时期,作品《暖冬》中体现得尤为明显,画面不只是藏地的艺术风格,还把经典中国山水画精神及“新金陵画派”的笔墨语言交融在一起。我们能够看到山水背景的处理更加的高远、构图亦更加厚重,点睛之笔是在作品前景中对于树石人物的处理,避免了画面的符号化和标签化,既能看到与中国山水画本体的互文,又能感受到蕴含其中的创新与实验精神,这种精神也一路伴随着毛晓剑后面的艺术创作。

《奉节天井峡》

2000年之后,中国经济与社会进入飞速发展时期,在这期间毛晓剑并没有在原有的艺术面貌上因循守旧,而是潜下心来不断尝试和蕴酿。这一时期对具有形式构成意味的笔墨和方式更加地感兴趣,在“残荷系列”与“云南记忆”完全呈现出新的视角和面貌。“残荷系列”作品画面表达非常具有构成感,不是去描绘事物本身的形象,更多的是表现一种状态,画面中看不到对具体的荷叶、荷花的表达,只是通过漫天的色与墨晕染出大背景,然后通过花柄穿插画面链接数枚写意化的荷包,完成了点、线、面的构成,再用不同的色彩加以晕染点缀,让画面非常立体并产生独特的空间视角,使得整个画面灵动且具有韵律感。如果说山水是毛晓剑艺术创作的主旋律,这批花鸟作品在其时的艺术实践中只能作为乐章的序曲。在数幅表现江南水乡的作品中,我们看到了更大胆的色块与墨块进行排列,画面充满特殊的温婉轻盈之气,让我们对用水墨表现江南有了新的视觉体验。而后“云南记忆”系列已经不满足于之前的纯粹色块的形式表达,就像一匹脱缰的野马,更加地奔放自由。不仅用色大胆,更大更密集的色块所烘托出的气势也使画面愈发厚重。在几何构成中巧妙的加入了一些传统水墨中的山峰、亭台及树木,用天青色或者红色等特别鲜亮的颜色出其不意地呈现在深色的底色上面,犹如飞来的灵石补作奇峰,夹杂着某种隐秘的暗示。永远能够创造惊喜,永远能够超出别人的期待,这是毛晓剑在艺术创作方面的一贯作风。在这些年,毛晓剑的作品又有了很大的变化,特别是近期黄山为代表的作品当中,我们可以看到他对中国传统艺术精神新的理解,也是其自然观和世界观的重新发现。这些作品画面看似传统,但是透过用笔、构图以及画面关系的处理,我们可以看到不同的形式内涵,诸如抽象主义的构成、印象派的光影关系、中国古代佛像雕塑和壁画中衣服的纹理脉络及线条色彩,都被不露声色地隐藏在其中。这种隐秘的处理方式不仅体现在其作品画面中,更贯穿在他创作观念、为人处世的方方面面。这也是本次展览命名为“无隐·无我”的原因,并非某种故弄玄虚的标榜,而是给予其艺术理念和当下社会的认真思考。

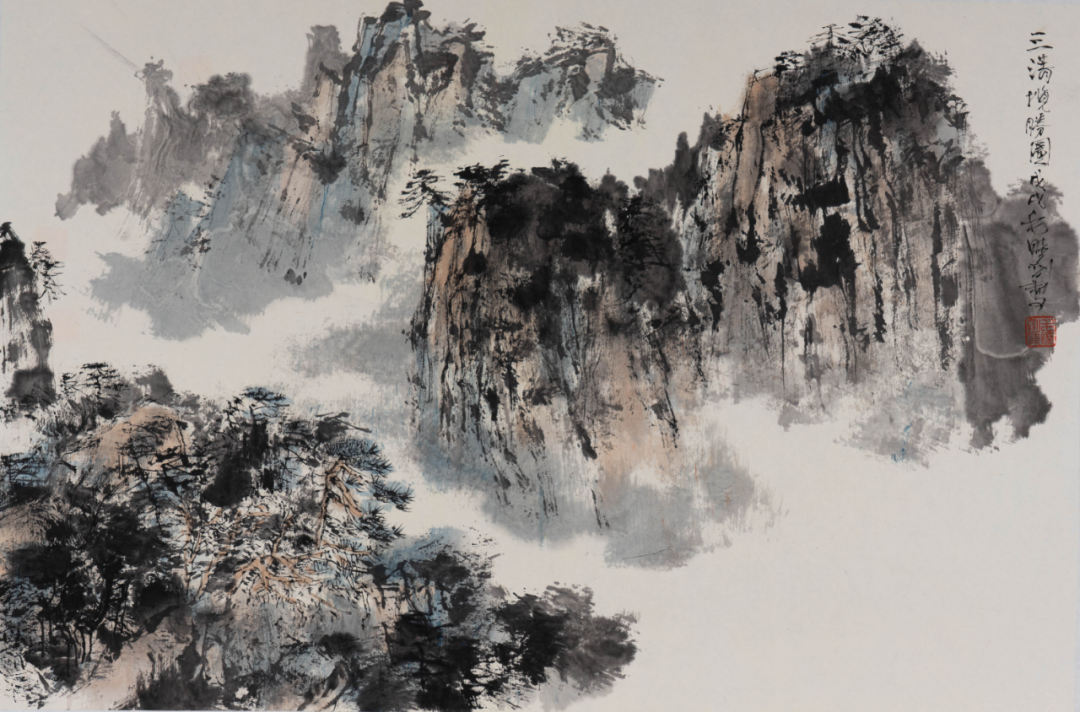

《三清揽胜图》46cm×69cm

隐士文化在中国文化当中是一个非常重要的话题和群体,在历代的文学艺术作品中有着各种各样的表达。历代著名隐士也是灿若星河,从老庄的哲学思想到“竹林七贤”再到现在终南山隐居的人,贯穿整个中国历史,成为独树一帜的思想和文化,乃至不断被传奇化、神秘化,至今仍有无数拥趸,前些年美国汉学家比尔·波特的《空谷幽兰:寻访当代中国隐士》引起的大范围讨论就是一个鲜活的例子,书中所寻访的当代隐士也不是人们想象中的自由和浪漫,当下风靡全球的“隐居”视频更多是披着商业外衣的乌托邦。隐士从来重要的不是一种简单的行为,更重要的一种态度,是入世之后的出世,如果没有“独立之人格,自由之思想”,只能理解为身体的“退耕还林”。尤其在当下移动互联网高度发达、人脸识别等技术不断完善的后工业时代,可以说是无处可隐,如果只是追求形式上的“隐”,无异于与社会发展背道而驰,只能理解为反智行为和返祖现象。俗话说“大隐隐于市”,重要的是心境的平和与内心世界的笃定,不是随波逐流、人云亦云,不是功利主义成功学的尔虞我诈。虽然“隐”容易玄学化,但毋庸置疑,“隐”的思想在当下是极具价值的,特别是当“鸡娃”、“内卷”、“996”弥漫整个社会之时,“隐”的心态和理念是治疗焦虑冲散戾气的一剂良药。真正的“隐”绝对不是做一个“苦行僧”,而是做一个“扫地僧”,调整自己的心态,努力与社会和平相处,适当地回归自然,才能真正回归自身,无隐而无不隐,进入无我之境。

《双桥清音》46cm×69cm

作为出身艺术世家的毛晓剑,本身有着更多的优势和机会去创造更多成功的可能性,但是他一直遵循内心的原则,把自我的姿态放到最低,把功利的这种念头放到最小,在商业化浪潮中没有刻意去迎合市场,在周围最热闹的时候,选择一次次“出走与逃离”,抑或一个人在书斋中编书,在画室中潜心创作。这也是在本次展览中能够展现如此丰富面貌的作品最重要的原因。无论社会怎样飞速发展,时间永远是最公平的,无论艺术风格怎样流变,画面作品本身永远是最诚实的。当毛晓剑把二十余年来的创作一一排开的时候,我们能够感受到时间的力量、作品的温度,以及背后那种散淡无我的境界。

(2021年处暑于南京)

毛晓剑,1970年生于江苏,祖籍江苏常熟。1993年毕业于南京艺术学院美术系壁画专业获文学学士,2008年获南京艺术学院美术学艺术硕士。现为江苏省中国画学会副会长,中国美术家协会壁画艺委会委员,四川美术学院客座教授。