专访著名艺术家、山水画大师许钦松:岭南文化的特质就是创新

在改革开放大潮中,广东这片热土出现了一批在全国都产生重要影响的艺术创作大家,他们不仅艺事精进,而且富有社会担当,并且体现着岭南文化一以贯之的创新精神。为了弘扬岭南文化,展示新时期广东文艺创作的优秀成绩,南方都市报《阅读周刊》特此推出《岭南艺术大家》系列全媒体报道,全面展示岭南文化创作人才的风采。

《岭南艺术大家》系列

监制:梅志清 戎明昌

统筹:王卫国 刘炜茗

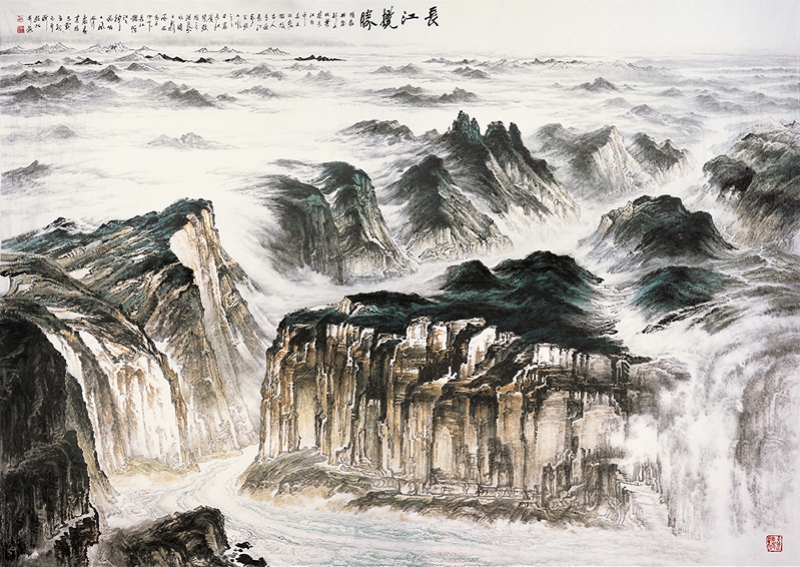

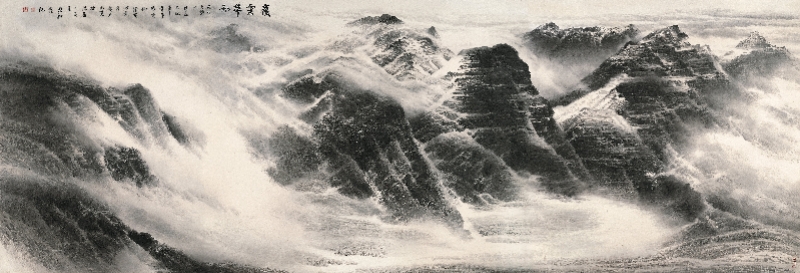

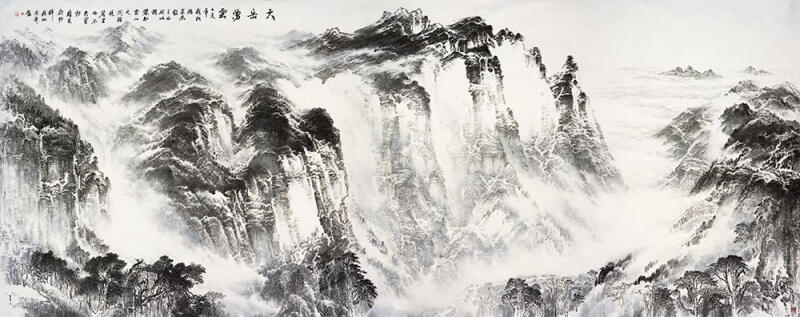

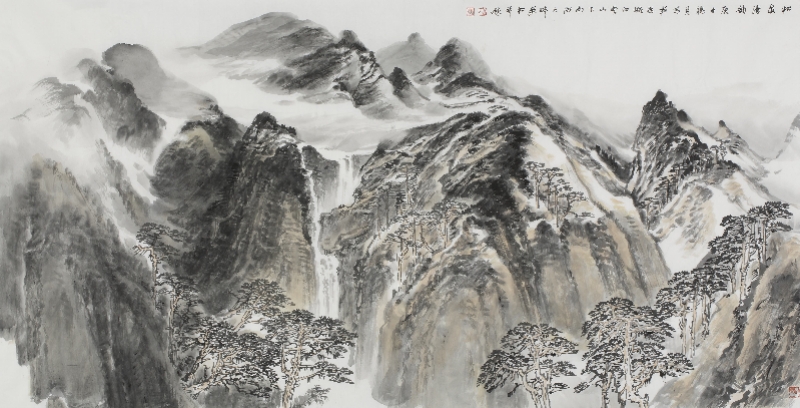

许钦松,1952年生,广东澄海人,著名艺术家。曾任中国美协副主席、广东省文联主席、广东省美协主席、广东画院院长等。主要作品有《个个都是铁肩膀》《南粤春晓》《岭云带雨》《高原甘雨》《丰碑》《长江揽胜》《珠江涌云》等。作品被中国美术馆、中国国家博物馆、广东美术馆等机构收藏。出版有《许钦松山水画集》《此岸·彼岸—许钦松谈山水画艺术》等。

“阳光从那边照进来,整个屋里都暖暖的。”许钦松热情地招呼记者坐下,开始烧水、烫杯、泡茶……潮汕人爱喝茶,许钦松用最常见的方式,与记者边喝茶边接受采访。偌大的画室内,茶香萦绕,许钦松爽朗的笑声像音符一样在其间跳跃。

卸任广东省文联主席一年有余,许钦松不再有那么多公务缠身,可以有更多时间回归到纯粹的艺术家身份。他正在为预计两年后在中国国家博物馆举办的大展创作一批新作品。以前案牍劳形,对画画总处于饥渴状态;如今自在闲适,可以放肆投入到忘我境地。

孩童时听着韩江水拍岸入睡的许钦松,对自然有强烈的感知力。对美天性敏感,再加上对文学、诗歌、哲学、音乐的热爱,眼界胸怀不断拓展的许钦松,对传统山水画的创作理念有了更多维更深广的反思,他以画笔,扣问宇宙与自然及人之间的关系。

一次特别的“看山”经历,让许钦松实现突破,提出了“宇宙意识下的山水”主张,二十多年来,他用一幅幅雄浑壮阔、气势恢弘的作品开创了山水画的新格局。这次疫情的发生,更巩固了他的这一理论思想,“当代人要有对人类命运、对未来的忧患意识。大家都需要回到人与自然这个最基本的哲学命题。”

家国情怀、时代担当,不仅仅表现在许钦松的创作中。他在主导广东省美术协会、广东画院期间,先后推出“广东美协50周年50经典评选”“其命惟新——广东美术百年大展”,以及推动众多老艺术家上京展和推出众多青年艺术家的培育计划,使广东美术成绩斐然。

近年来,许钦松的人文关怀和社会责任,通过以其名字命名的艺术基金会来实现。许钦松创作奖、青年艺术家培育计划激励扶持了超千名年轻艺术家成长;乡村美术教师计划重在提高乡村美术教育水平;“松柏计划”则把关怀更有效地给予老艺术家……

“我退下来以后就是努力做三件事,一是基金会,二是带学生,三是搞创作。”许钦松说,“国家强盛以后,每个人都要配得上这个时代这个民族这个国家,我这种观念比较深。”

视频:南都记者李琳 李孟麟 实习生 黄杰俊

“直接辅导小孩,倒不如提高老师的水平”

南都:这一年来你主要在忙什么?

许钦松:主要在筹备两年后在国家博物馆的个展,希望在《吞吐大荒》之后,让大家看到我更多的新作。国博展馆规模非常大,要多一点大画才有气场。过去一年里,我已经创作了三十多幅丈二的作品,每天都在画,很有激情。

我还有教育的任务,在中国艺术研究院带博士。全国政协书画室还有很多调研任务。另外,我自己有一个艺术基金会,事情也很多。许钦松创作奖每年都在做。还有针对广东偏远贫困地区的乡村美术教师培育计划。每次开课,我都去给那些乡村美术老师培训上课。这是很有意义的。

南都:乡村美术教师培育计划是哪一年开始的?主要是放在哪里?当时为什么考虑要去做这个计划?

许钦松:2018年开始的。主要去了怀集、从化、韶关、清远、云浮、紫金、惠来等地,准备全省铺开。我对乡村美术教师状况有很切身的体会,因为我就是乡村美术教师出身。高中毕业后,因为成绩好,就在老家乡里的学校被聘为民办教师,一半拿工资一半拿工分。那时候我教的孩子有的才小我两三岁。初中、小学都教,语文是主业,兼教音乐、美术。当时就深有体会。后来到处调研,进一步发现乡村美术教师队伍很不整齐,很多是代课老师,很少专业出身,师资比较缺失。我想,直接辅导小孩,倒不如提高老师的水平。通过提高老师水平,以点带面,影响就大了。

我们组建的志愿者都是有名的艺术家、教授,他们参与这个行动下去讲课。除了美术大纲里要完成的,还额外结合当地的风土人情办学。比如,从化办了稻草人比赛,还有一个地方举办了石头彩绘比赛,因为当地河里有很多漂亮石头。

另外,我还举办了一个全省美术教案的评比,就是希望更多人关注民间、乡土艺术。农村贴近大自然,乡土、民间艺术都有传统优势。从小培养孩子的审美、观察力、想象力、对自然对乡土的热爱,意义重大。

另外,基金会还做了一个少儿艺术启蒙计划。比如今年暑假,在番禺做了一个外来工子女美术夏令营,效果非常好。

2008年的作品《南粤春晓》悬挂于北京人民大会堂万人主会场外厅。

“我特别庆幸自己在乡下长大”

南都:说到出身,你的童年和成长的家庭背景,对你的人生影响大吗?

许钦松:我比较了解底层,因为我来自农村。很多艺术家都来自农村。农村这种生产环境让人跟自然是直接贴近的。我小时候没有鞋穿,大冬天上学走几里路。泥土的温度是用自己的脚底去直接感受的,城里孩子哪有这种体验?有人说没有童年就没有诗人,我特别庆幸来自这样的环境。

我的家族算是比较有文化的,但我是在乡下长大的。我家离韩江只有几百米,晚上睡觉的时候,能隐约听到江水拍岸的声音。我特别喜欢下雨,大热天下雨更痛快。别的孩子都要躲雨,我不怕。我把衣服脱下来抱在怀里,就往田野、往河边跑,去享受雨点抽打在身体上那个痒痒的感觉,雨大的话还有点痛感、酸酸的。

我几岁的时候,经常坐在江边看晚霞,看倒影在江面闪烁,看着那些光斑亮点慢慢暗下来,就会莫名其妙地流眼泪。

南都:这可能是天性,艺术气质特别强的人,从小就对自然、对环境有天生的敏感……

许钦松:我很喜欢在田野上走。比如说明天要考试。我不是坐在家里乖乖温习功课,而是在田野里走,然后把整本书从头到尾一页一页地在脑子里温习,哪一行开头哪一行结尾,都很清楚。想不起来的才回家看一看,第二天就能考得很好。

我就是在自然里面特别有感觉。每次去爬山,爬越高的山越激动。

2011年的名作《丰碑》。

南都:所以你对大自然的这种触觉,跟你的艺术创作有很大关系?

许钦松:是的。我对自然敏感,加上自己对文学、诗歌的热爱,比较容易贯通。

记得第二次上黄山,大夏天晚上睡不着,外面月光通亮,在城市里少见。我就穿好衣服走了出去。走在山路上,石头、路、阶梯都看得很清楚。我就一个人傻乎乎地走在月下的黄山上。后来找到一块很平的大石头,就在上面打坐。当时没有风,云也好像睡着了。月光下的黄山,跟白天写生时看到的黄山,好像是两个黄山。一般人都喜欢看雨后、雾中的黄山,但是月光下的黄山,很少有人像我这样真切的体验。能有这种体验,就根源于我在乡下长大。

“对自然只可膜拜,不可惊扰”

南都:你的感受细腻敏感,作品却大气磅礴,这二者之间的关系是怎样处理的?

许钦松:这是宏观跟微观的关系。情感有大有小。童年时没见过世面,见识不广,记忆里都是一些特别动情感的小东西。等走的地方多了,很多名山大川都登了、看了,才慢慢琢磨出自然的宏大一面。我可能都看过超过100座山了。

我有一个关键性的突破,以前有文章也写过。那是去尼泊尔访问时,学术活动后还剩几天,我想去看雪山。正好有朋友的朋友开飞机带亲戚去看雪山,就带上了我。飞行员知道我们要看山,就刻意低空飞行。那个风景真的很壮观。我当时就想,古人也没有这样真切的体验。

山水画有个核心理论,是郭熙在《林泉高致》里提出来的“可行、可望、可游、可居”。这成了千年不变的理念,尤其是“可居”这一点,说明人类骨子是在享用自然。这种理念也助长了人类对自然的占用、对自然的破坏,也出现了一个难题——人与自然的关系。

我当时在飞机上看雪山时就很触动。人们看山水画的主要理念是享用,那能不能培育出一种对自然的敬畏之心——只可膜拜,不可惊扰。要逐步强化自然山水这种至高无上的伟岸和神圣感,人不要进去。后来我写了《此岸·彼岸》,就是表达这个思想。自然在人面前是神圣的,要敬畏。我希望由此来改变山水画固有的理论。

这个观点一提出,就得到全国四十几位理论家的高度重视。这也需要我用一批一批的作品来证实证明。这个思想突破很契合当下的时代精神。有人后来就把我的山水画归纳为“圣洁山水”或者说是“宇宙意识下的山水”。这个思想经过十几年的摸索,形成了我现在的艺术风格,开创了一个山水画的新格局。

6.7米高、4.7米宽的《长江揽胜》被国家博物馆收藏并陈列。

南都:你的国画山水创作,有些笔法非常有特点。你早年做过版画创作,那么在笔法技巧上,和今天风格的形成上有没有一种关联?

许钦松:这是个非常专业的问题。我原本是学国画的,后来到美院读书,分到版画专业。我很喜欢版画,同时也没有放弃国画,等于长期在这两个专业中走。它有一个跨界的边缘地带,形成当代艺术中特别的、不一样的多元世界,在解构中再重组,在跨界中寻找不一样的表达。两个专业培养出来的习惯,它自然而然有着关系。

1989年的时候,我的首次山水个展在中山图书馆举办。关山月院长来了,他也是我的老师,我经常拿作品向他请教。关老有很多表扬的话,也有建议。记得很清楚的是,我送他出来后,他要上汽车时,回头说了一句话,用广州话说的:你还是画回国画啦。我后来没有再跟他探讨这个问题,可能是他认为我画国画更有潜质的意思吧。

版画是一个古老的艺术类型,是跟中国的印刷术同时诞生的。常见的芥子园画谱,就是先用笔墨画出来,再刻在木板上的,始终有国画用笔的那种意味。另外,中国文化里有一个比较高层次的审美追求,就是金石入画。金铸石刻的文字,都要先用柔软的毛笔书写。版画实质上也是一样,刚中有柔,柔中有刚。以前老师让我们看画,除了看正面,也要看背面,所谓力透纸背,要把力量传递到最深的地方。我因为长期练习版画,现在虎口还有一个因为握刻刀而凹下去的地方,所以我的画里面,力量的传送是特别到位的,有一种刚中带柔,柔中带刚的味道。

“画画就是用一辈子的时间干一件事情”

南都:如何立足岭南文化特色,产生全国性的影响,可能是很多艺术家都要遇到的挑战。你有什么好的建议?

许钦松:这个话题比较大。画家跟其他艺术种类不太一样,拍电影、演歌剧、演奏交响乐都是一个团队,但画家就是一个人。画家一定是孤独的,很寂寞。有时候很茫然,有时候会怀疑自己。所以画家的淘汰率很高。

我之所以要创办许钦松创作奖,初衷就是希望鼓励那些优秀的毕业生,出去后能够坚持闯、继续艺术创作。学美术很残酷,投入很多,能留在专业美术机构的很少,大多数人要进入社会,没有艺术创作氛围,就很难重新回到艺术创作中来。年轻的艺术家,要面对寂寞和生活压力,还有世人的目光甚至自我怀疑。所以我在广东美协时,会举办很多展览和评奖,有时候一个奖励,就可以鼓励年轻人在艺术道路上走下去。

过去,一部电影、一部小说、一张画,就可以让一个人名扬天下。但现在信息太多,就算全国得过金奖,也不一定有人知道。出现了一个扁平化现象,就是说整体都不错,但要特别拔尖就挺难的,有高原,没高峰。但是,判定哪个是高峰,哪个是高原,它必须有一个历史的过程。随着时间推移,差别才能能慢慢显现出来。画画就是用一辈子的时间干一件事情,痴迷到傻的地步。

名作《岭云带雨》。

2012年,我的《吞吐大荒》个展首站在中国美术馆开幕,我上去发言,讲了登华山的故事。上世纪80年代我去登华山,总觉得不对,因为觉得眼前这山矮矮的,跟我们广东丘陵差不多。走了很久,也看不到任何气象,只是慢慢有点陡起来了。这时候路边有个帮人摄影的小伙子,他居然知道我,就和我一起爬。等我们上到一个平台,再回头一看,全是雄伟、高耸的景象。小伙子告诉我,大概爬了三分之二,剩下三分之一虽然陡,但目标明确,很快就可以上去了。

我当时讲这个故事是什么意思呢?我想说的是,我的人生就像登华山一样,已经走了三分之二,但是我知道高度在哪里,目标明确,往上走就是。这样才会越走越有信心。

“内心要匹配这个时代、民族、国家”

南都:用评奖或者展览的方式激励年轻人,也是许钦松创作奖的初衷吧?

许钦松:是。许钦松创作奖办了12年了,有1000多人得过我的奖。全国都有,还有外国的,去年有欧洲的七八家美院的作品来参加。2009年,我的母校广州美院领导跟我谈起,学校因为资金不足,难以收藏毕业生的优秀作品。我想,一所美术学校的校史不能光有文字记录,毕业生的毕业创作,也是教育成果的展现,也是校史的一段记录。就答应资助学校收藏优秀毕业作品,于是就办了许钦松创作奖。广州美术学院还给我发了个唯一的“杰出校友”荣誉。许钦松创作奖十周年时,我们统计过,帮母校美术馆收藏了650多件作品。

南都:除了许钦松创作奖、许钦松少儿创作奖、许钦松乡村美术教师奖三个奖项,前几年基金会旗下还有青年艺术家培育计划、少儿艺术启蒙计划、乡村美术教师培育计划、艺术公益支持计划等公益实践活动,近来是否还有新的探索?

许钦松:还有一项新计划,叫松柏计划。很多老画家艺术水准很高,但是未必名声很大,他们退休或离开之后,原单位照顾不到,家人如果不懂这一行的,就慢慢湮没了。推出这个计划,就是希望有效地帮助这些老艺术家,给他们整理作品、出版、研究或展览。

这些公益计划,不单开支很大,也要投入很多精力,但我做得很开心,也很庆幸家人很支持我。我退下来以后就是努力做三件事:一是基金会,二是带学生,三是搞创作。国家强盛以后,每个人都要配得上这个时代、这个民族、这个国家,我这种观念比较深。自己弄点小笔墨过日子的大有人在,但是我总感觉那样跟自己内心不匹配。

名作《大岳涌云》。

“广东是成长新文化的地方”

南都:大家都很关注岭南文化的传承和创新,你对岭南文化创新有什么好的建议?

许钦松:岭南地区的文化有一种特质,就是创新。岭南文化的基因中,就有融合外来文化的能力,很多外来的东西进入岭南之后,就会跟当地的文化融合。广东的吸收力很强。这和刚才讲到跨界的问题是一样的,不同的文化融合,就会产生出新的东西来,融合升华。

所以我有一句话说,广东是成长新文化的地方。文化如果没有成长的话,就很难发展得好。如果广东人不创新,就没有我们今天的历史地位,也没有我们的发展空间。融合产生创新,创新产生动力,唯有创新方可发展。

南都:现在很多年轻人关注传统文化,不少短视频平台都有练书法、画国画的内容。你怎么看待年轻人关注传统文化这种现象?

许钦松:国家越来越重视传统文化,特别是美术、音乐、书法等等,这是非常好的现象。传统原本就是在那,一直在我们的血液里。可以这么讲,历史是今天的传统,今天就是明天的传统。

打个比方,文化就是时间的河流。既然是河流,有的船只顺流而下,也有逆流而上,可以来来回回。当我们在某一个时间段里,尤其遭遇到鸦片战争之后,国人对传统文化产生了极大怀疑,怀疑我们的文化不行,觉得西方什么都比我们强。在那个特定的历史时期,有一种矫枉过正的态度。现在有专家学者对新文化运动也有深刻反思。

今天,国家强大了,中国人可以昂起头走向世界,我们重新回归到对传统文化的关注,可以说是历史使然,也是发展必然。现在重视传统文化,是一种回归,有重新出发的意思。这就非常非常需要年轻人开始研究、喜欢传统文化。这里有血脉的关联。

对于我们从事传统文化的,又要往前走,又要经常回头,会产生两个作用力。有时候年轻人会很纠结,其实哪怕有一点点小突破,都是很难的。年轻人不要着急,要沉得住气才行。

2020年新作《松泉清韵》。

南都:新冠疫情可能让对外交往减少了,但会让你的创作更专注了吗?

许钦松:是的。我的卧室走出来就是工作室。有时候画得很投入,半夜醒来后想,那张画干了后会是怎么样?于是溜出卧室,打开灯再看看,看到哪里不顺眼了,就加几笔,画着画着就忘记了时间。再看下外面,天都亮了,人才觉得有点累,回去再补觉。最近就是投入到这么一个程度,不想别的事,就想我的创作。

历史上很多有作为的艺术家,很重要的一点就是有很强的忧患意识。当代人要有对人类命运、对未来的忧患。疫情促使了我加大对这方面的探索,让我更多思考,更巩固了我的理论思想。原来有些概念还比较模糊,现在更坚定了,这就是未来世界共同的一个自然命题,大家都需要回到人与自然这个最基本的哲学命题。

采写:南都记者 陶新蕾