博物馆的美好背后有哪些不为人知的辛劳和绝技

文 :林子人 贝蕾尼丝·若弗鲁瓦-施内特 露西尔·皮凯蒂

17世纪,欧洲公众开始有了欣赏艺术作品的强烈需求,现代意义上的公共博物馆的概念开始出现。18世纪下半叶,全球两座最古老、最大的博物馆应运而生:一座是创立于1759年的大英博物馆,一座是创立于1793年的卢浮宫博物馆。后者在法国大革命之后根据国民议会的法令由皇宫转变为博物馆,公开展示从神职人员和贵族哪里充公的珍贵财物,在之后几十年的时间里,拿破仑又为卢浮宫填充了大量艺术珍品。而如今的卢浮宫已褪去了“全球珍宝柜”的殖民主义色彩,旨在向来自全球各地的参观者提供一流的艺术教育。

漫步在卢浮宫的展厅里,在一件作品前驻足观赏——我们很容易忽视的是,在这座巨大的艺术品宫殿里,还有许许多多我们看不到的工作人员在辛勤工作,默默地为观众获得最好的参观体验做准备。卢浮宫有2000名工作人员,他们每个人都构成了博物馆日常运作必不可少的一环。以展厅和展览布置为例,工作人员们需要修复展品,为展品安装底座或画框,加装标牌,编写展品信息卡,修建和粉刷隔墙。这些事情看似很简单,其实也需要常人难以想象的“绝技”。

经出版方授权,界面文化(ID:Booksandfun)节选了《卢浮宫的幕布之后》的第三章《“卢浮宫星球”》。在下文中,我们得以一窥卢浮宫幕后人员的工作日常,了解一场展览在布展过程中需要经过哪些工序,工作人员要付出怎样的努力,让艺术品完美地融入展厅背景,以最佳状态呈现在观众面前。

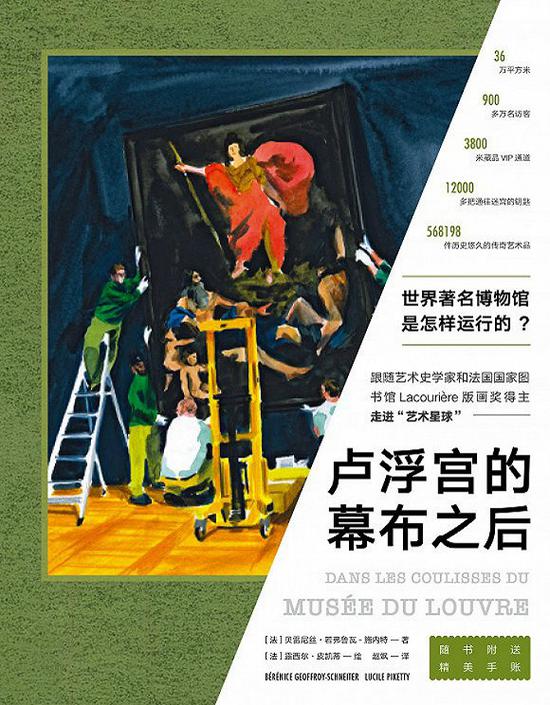

《卢浮宫的幕布之后》

[法]贝蕾尼丝·若弗鲁瓦·施内特 著 露西尔·皮凯蒂 绘 赵枫 译

启皓文化/东方出版社 2020年2月

《“卢浮宫星球”》(节选)

文 | 贝蕾尼丝·若弗鲁瓦-施内特 绘 | 露西尔·皮凯蒂 译 | 赵枫

博物馆的工作室:“卢浮宫制造”的手艺

细木工、高级细木工、烫金工、安装工、锁匠、灯光师、金属构件安装工、石匠、底座安装工、镶框工、布景专家、织毯工……没有他们,就无法布置展品,也办不成展览。卢浮宫的艺术工匠都是资深专家,有些人还掌握着行业秘密,很多外国博物馆都渴望得到他们的技能和知识。

与藏品如此亲密的接触也让这些充分参与各部门工作的工匠感到极其自豪。无论是拆卸水晶吊灯或者欧仁·德拉克洛瓦的名画,组装列奥纳多·达·芬奇的作品,还是为一尊古希腊雕塑安装底座,每项工作都是在为作品服务,工匠们充满敬意,又无比精细。

我们参观这些工作室时,遇到的每个人都满怀难以撼动的热情,无私地奉献着自己的时间。他们掌握着先人的秘诀和手艺,是保管员、公众和艺术品之间不可或缺的一个环节。

“安装”工作室

迪迪埃·布舍龙(Didier Boucheron)正在为卢浮宫录制系列纪录片,在他的陪同下,我们感受到了工作室里沸腾的氛围。这些工匠和技师远离展厅里鼎沸的人声,为了使艺术品以最好的状态展现在世人面前,他们在人们看不到的地方忙碌着。他们的平静和技艺之高超让我们深受感动。我们首先拜访了“安装”工作室。在负责人让-路易·雅萨旺(Jean-Louis Jasawant)的领导下,在组织展览或者新增展品时,“安装”工作室负责协调展品的搬运工作。

“我们要负责所有部门的艺术品搬运、处理和悬挂工作。保管员不断向我们提出各种需求,我们经常要进行一些棘手的,甚至是危险的操作。”一大早,工作室的负责人让-路易·雅萨旺一边以沉稳的语气为我们介绍,一边等待着忙碌的艺术品搬运工作的开始。要知道,卢浮宫是一座古老的建筑,里面有数不清的走道、弯弯曲曲的楼梯通道和一眼望不到头的长廊。“我们只有四部货梯,另外,光是内部通道(VDI)就有3.8公里长!”他又补充道。

安装工最忙碌的日子是星期二,这一天是卢浮宫的闭馆日。一辆辆小型电动车在“卢浮宫腹地”的走廊里穿行,活像蜂巢周围嗡嗡飞舞的小蜜蜂。“我们是艺术品搬运的关键一步。卢浮宫会组织各种展览,也经常外借展品。我们必须时刻以冷静的心态面对各种各样的需求。我举个例子:维米尔(Vermeer)展览的画作悬挂工作就持续了整整三周。我们与政府的管理部门和展览组织干事布莱兹·迪科(Blaise Ducos)协商后,负责接收画作,并对画作悬挂工作进行了规划。当然,最后还是保管员和建筑师说了算。”让-路易·雅萨旺说道。

3月底,还有一个让“安装”工作室忙碌起来的大项目,这就是黎塞留馆里北方画派作品的悬挂工作。这一次,工作室照样要克服各种困难,应对物质条件的限制和保管员的要求。“悬挂从来不会一下子就成功,比如有些画框都已经变形了。我们在‘粉刷装饰’工作室的同事还要把挂杆重新粉刷成与隔墙相同的颜色。”雅萨旺自豪地告诉我们。

令让-路易·雅萨旺印象最深刻的,还要属委罗内塞的《加纳的婚礼》在完成修复后重新悬挂展出。考虑到画作的尺寸和重量,那可真是一次技术上的壮举!他回忆说:“我们不得不拓宽通道,才能让油画进入万国大厅。另外,我们还专门设计了金属画框,因为原始画框的重量超过了墙体的承重能力。”不过最让他头痛的大概还是当代艺术家,毕竟他们的作品通常十分脆弱,而且有时安装起来工程量巨大。

“我们‘安装’团队的成员都多才多艺,不过每个人的偏好各有不同。有些人喜欢搬运沉重的雕塑,有些人则更愿意搬运画作或者特别脆弱的艺术品。”

——奥雷利安·加博利

“粉刷装饰”工作室

沿着工作室走廊再往前走几步,就是“粉刷装饰”工作室了。在一大堆制作工艺堪称惊人的仿大理石拉毛粉饰中间,埃里克·茹尔内(éric Journée)热情地向我们展示他团队丰硕的工作成果。

这绝对是卢浮宫里最富有诗意的工作室之一了。在这里,我们感受到工匠们跳动着的艺术神经,他们用灵巧的画笔出色地模仿出异域树木的纹路、大理石的纹理和拉毛粉饰易碎的特性。埃里克·茹尔内和他的9位团队成员(还要再加上1名学徒)都接受过专业的培训,深谙伪装和以假乱真之道。面对保管员提出的要求,工作室的成员都十分乐于接受各种技术挑战,比如确保《米洛的维纳斯》的底座与展厅大理石地脚线的颜色保持一致。埃里克·茹尔内高兴地说:“我敢肯定,参观过古希腊展厅的900万人里,没有一个人能猜到雕像的底座是我们精心粉刷过的。”随后这位粉刷装饰师又补充道:“我们能够模仿石头、木材、混凝土和拉毛粉饰,还能完美地模仿出污垢和做旧效果。有时保管员会要求我们掩饰艺术品的支座,有时又会让我们故意把它们露出来。”

“我是‘粉刷装饰’工作室里唯一的女性。这是一份力气活儿。我目前正在处理绘画部的两个展览——维米尔和瓦伦丁·德·布洛涅的画展。安装工作完成后,我们的工作就加速了,要在最短的时间里完成隔墙最后的精加工。”

——玛丽- 埃莱娜·德尔凯鲁(Marie-Hélène Delcayrou),粉刷装饰师

18世纪艺术品展厅的重新布置算是工作室最重大的工作之一了。埃里克·茹尔内自豪地向我们展示位于旺多姆广场(Place Vend?me)的勒巴·德·蒙塔日酒店(H?telLe Bas de Montargis)“书房”的木构件修复模型。在这项需要精细操作的工程期间,工作室与为工程提供技术支持的室内装饰家雅克·加西亚(Jacques Garcia)进行了一次成果颇丰的对话。

“艺术品装配”工作室

细心、灵巧和专注就是这间工作室的三条金科玉律。在帕斯卡尔·古热(Pascal Goujet)的领导下,工作室的6名成员正在进行一项规模巨大的工程:装配约400件展品。这些展品将在9月送往卢浮宫朗斯分馆,在古代音乐展上亮相。

帕斯卡尔·古热首先告诉我们:“我们服务于卢浮宫里所有的部门,不过需求最多的还是艺术品部、东方文物部、埃及文物部,以及古希腊、伊特鲁里亚和古罗马文物部。”桌子上成排码放着铅制士兵小雕像、成套的希腊-罗马小陶俑和埃及蓝釉艺术品;橱柜的门虚掩着,里面大概存放着装配结构已经有些老化的埃及神祇贝斯可爱的小雕像……“其实,艺术品的装配方式也有各种不同的流派,有些装配材料如今已经不再使用了。”帕斯卡尔·古热解释道。

这间工作室拥有的技艺同样是全世界博物馆觊觎的对象。“2015年‘色雷斯国王史诗’展览的所有金银制品都是由我们完成装配的,我们处理了总重约30公斤的黄金!保加利亚人对我们的装配工作特别满意,甚至想把这些金银制品都带回各自的博物馆去呢。”帕斯卡尔·古热对我们讲道,语气中带着自豪。无论是东方文物部的滚筒印章、阿波罗廊里那只皇冠上的珠宝饰物,还是伊斯兰艺术部的展品,每次装配都需要提供创新性的解决方案。今年的开学季,工作室将会异常繁忙,因为卢浮宫内要同时举办三个大型展览——“弗朗索瓦一世与荷兰艺术”展、“权力的剧场”展和“室外绘画”展,其中,工作室要为第三个展览装配约40张有机玻璃的斜面桌。在有限的时间里,这可算是一次技术上的巨大挑战了。

“我们一般直接就地装配展品,不过手稿是个例外。比如德拉克洛瓦的素描本保存在他的画室里,我们就要前往画室去装配。”

——帕斯卡尔·古热

“装框与包金”工作室

这里的墙上没有画作,只有成排的镀金画框,每个都精美奢华。在随处是画笔和草图的工作室里,伊丽莎白·格罗让(élisabeth Grosjean)用大大的微笑迎接我们。阳光的她热情地向我们介绍了这份工作,这是她的事业,知识与技艺的传承也是她最关心的事情之一。从她身边学徒的平均年龄来看,她算是后继有人了!

“我在26岁时依靠瓦雷里·吉斯卡尔·德斯坦设立的工艺职业鼓励协会(Sema)奖学金完成了学业,从此就爱上了这一行,直到现在。”伊丽莎白·格罗让说,她在工作室里为马克斯·杜雅尔丹(Max Dujardin)当助手。在她的注视下,年轻的学徒奥里亚纳(Oriana)正准备去掉一副画框上的铜锈,然后再清除其他污渍,并修复残缺的部分。“很可惜,由于法国大革命和各种各样的战争,法国损失了很多画框,拿破仑甚至亲自下令毁掉路易十五和路易十六时期的画框,以建立属于他的风格,也就是画框边缘的凹槽和一排排小蜜蜂。幸运的是,如今人们对画框的认识发生了巨大的变化,有些画框甚至被视为艺术品。此外,由于技术的失传,画框逐渐具有了经济和文化遗产的双重价值。”伊丽莎白·格罗让说。

“《蒙娜丽莎》落户万国大厅时,我们为它的画框制作了一个仿品。它只是一个‘代用品’,目的是方便橱窗制造师测量画框投在作品上的阴影面积。这个仿品后来就保存在绘画部了。”

——伊丽莎白·格罗让

这间工作室实际上由三部分组成:细木工场般的机房、木材区,以及装框与包金区。虽然教育背景各不相同,但工作室的全体成员都秉持着同一个目标:最大程度地保持画框最初的包金,同时改善画框的结构和视觉效果。“画框来到工作室后,我们总是先检查它的接合情况,以免画框给画作或者公众造成危险。”伊丽莎白·格罗让向我们解释道。在她面前,一名学徒正在尝试叶形包金。他的动作十分精准,这一刻的感觉也非常神奇,一片片金叶子看上去如同风中的羽毛般轻盈。精美的工具同样吸引了我们的注意:用一块杨木板制成的镀金垫、“濡湿”用笔、刀具,以及用来将叶子按压在画框上、同时排出水汽和气泡的“按压器”。“能够继承这些制造于20世纪初的工具,我感到非常幸运。在这一行里,我们传承的不只是技术,还包括有助于保持‘姿势’的工具。”伊丽莎白·格罗让站在学徒面前,动情地说道。无论是胶水的配制,还是涂料的细微差别,这间工作室总能给出各种建议和意见。“我们的工作是出于对作品的热爱,还有我们与时间保持的这种关系—一种经得起现代节奏考验的关系,别忘了把这一点写上。在这里,一切都源于热爱和传承。”

“工作室里有橡木、椴木、榉木、白塞木等等。里夏尔·佩杜奇为素描画的装框制定了一个非常严密、能够确保作品安全的流程。这位设计师选用欧洲甜樱桃木来制作画框,这也是他制作家具时所偏爱的一个木种。”

——伊丽莎白·格罗让

本文书摘部分节选自《卢浮宫的幕布之后》一书,较原文有删节,经出版社授权发布。