不羁的艺术灵魂 艺术地理学视野下的达利

萨尔瓦多·达利

达利早已为中国观众所熟知。今年是达利辞世30周年。

在人们的印象里,那个吹胡子瞪眼的达利总是和他画中快要“融化”的软钟联系在一起。他用绘画来表达弗洛伊德所揭示的梦境和幻觉,在疯狂、怪诞的非理性表象下掩藏着他理性的智慧。而在本文作者看来,达利独特的绘画与西班牙的人文地理密不可分,常常出现在他画中的梦幻海景来自于他儿时家乡的记忆。对故土的思想回溯和情感投射,让他真正形成了自己成熟的风格样貌。“画家遇到最幸运的两件事:首先是西班牙人;第二,叫达利。这两件事都被我碰上了。”达利曾这样说道。

在今天,在中国,萨尔瓦多·达利早已不是陌生而神秘的名字。他那怪诞的形象以及梦境般的画面也已不再令人讶异。无容置疑,他卓然已是二十世纪风起云涌波澜壮阔的艺术潮流里最伟大的景观之一。

1989年,这个天才艺术家走完他惊世骇俗的一生。而此时中国的改革开放甫始,美术界八五新潮余波未息。面对袭入的西方现当代艺术思潮,大多数的社会公众尚处于美术启蒙阶段,生涩、突兀、疑惧、茫然之感杂糅并存;与此同时,一种渴望、兴奋、好奇、惊喜的求知欲在许多美术爱好者的心中蓬勃生长。信息传播尚不迅捷的当年人们或然发问:谁是达利?

二十多年后,这个已经为开放之后的中国公众所逐渐了解的艺术天才,尤其是越来越多的中国旅行者在世界各地的美术馆看见的那个吹胡子瞪眼的达利,依旧还是熟悉又陌生的意象。达利的画有着太多的梦境,也是最庞杂的“故事性”所在。他承认自己的《记忆的永恒》这幅画中表现了一种“由弗洛伊德所揭示的梦境与幻觉”,是自己不加选择的。只有梦境才是真实的。这个狂热的西班牙人笃信弗洛伊德的学说。达利完成他的《西班牙》之后在伦敦拜见了弗洛伊德,弗洛伊德说,“我从没看见过这样完美的西班牙人的典型,他多狂热啊”,达利将这段话放在了自传文字开始之前。而达利自己说,“我同人类的唯一区别,在于我是疯子;我与疯子的唯一区别,在于我没疯”。达利疯狂、怪诞的非理性的表象下掩藏的是理性的智慧。

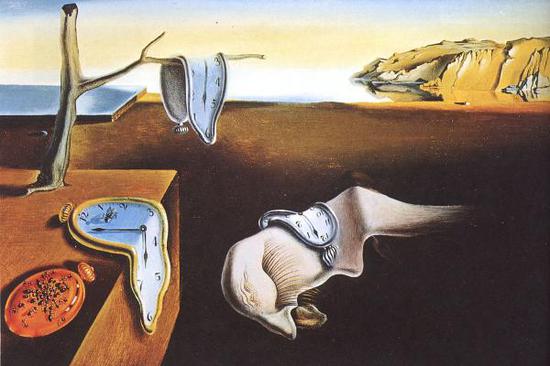

《记忆的永恒》

达利有意识地探索自己特有的美学观点和创作方法,并且融入了他的宗教观。1929年,他把自己的理论文章和诗歌集结为《看得见的女人》,在其中总结了“偏执狂批判法”:使自己处于精神异常的临界状态,用偏执狂的自由联想、幻想的方式激发或诱发自己的创作意念,并用精细的笔触将这些意念描绘出来。成为上世纪30年代初期画坛一颗炙手可热的明星。诸如他于1931年创作的《记忆的永恒》,试图把弗洛伊德的潜意识学说,变成“有意识”的,在作品中对时间本体进行哲学式追问。《记忆的永恒》(The Persistence of Memory),Persistence这个词,牛津辞典对其的解释是“为达到做一件事情的目的不顾困难的持续尝试”,有锲而不舍的坚持之意。显而易见,这种锲而不舍的意志不会像原生艺术家那样漫无目的和缺乏恒定明确的意识指向。而得以显现的画面,却是充斥近乎荒诞的梦境。这或许就是柏格森所说的具有一种“生命意识的流动”和“理智交融”的“创造性直觉”。所以,于今冷眼旁观、恣意妄为的达利也印证了柏格森的一句名言:“真正成功的人,往往就是敢冒大风险的人”。

《里加特港的风景》

而我有兴趣要说的是西班牙人文地理与天才艺术家的天作之合。这个同样是毕加索、米罗、高迪故乡的国度,与达利一样的如此神秘。结合达利不同时期、风格的画作,从他生活的地理环境和历史背景,可以呈现这种深刻的关系。西班牙加泰罗尼亚地区特殊的人文背景——长期处于传统基督教文明与东方阿拉伯文明的交汇地带,达利的神秘主义根植于这样的文化多样性中——从达利尊崇的委拉斯盖兹、戈雅、高迪、毕加索等艺术家和西班牙艺术脉络以及达利美学中最重要的地理符号:加达克斯一带地中海沿线的风光——这成为达利画作习用的取景地,对这片故土的思想回溯和情感投射,让他真正形成了自己成熟的风格样貌。这委实也是艺术地理学值得探究的地方。

《菲格拉斯窗边的女子》

考古学家德?昆西曾经提出“原境论”(theory of the context),认为艺术作品的原本功能与其起源地是不可分离的。同样,也在19世纪出版的丹纳的《艺术哲学》其实受到孔德实证主义影响,强调种族、环境、时代三个因素对精神文化的制约作用,认为种族是“内部动力”,环境是“外部动力”,时代是“后天动力”,从而使得艺术与气候、地理条件及各种生活方式紧密相连。与此同时,整个19世纪环境决定论成为地理学乃至整个人类思想中的主要观念。环境决定论认为“物质环境、自然环境决定或影响了人类世界,包括人种体质、民族性格、社会生活、国家形式以及文化观念,气候、地形、土壤、植被等自然环境对民族文化特征的形成起着重要作用。”(《艺术地理——中国当代艺术现象研究》P31,中国美术学院出版社2015年6月第一版)而托马斯?达?科斯塔?考弗曼的《走向艺术地理》等文集,更是将艺术地理思想提到前台,以历史地理(historiography)为关键词建构完整的艺术地理理论等等。

达利和妻子加拉在里加特港

无论从文化人类学还是艺术地理学的角度来看,人地关系也是探索人格美学和艺术发生的一个面向。温克尔曼在他的《古代美术史》里“把艺术当作一个存在于时空中的有机整体而非孤立作品来研究”(同前)。例如他把希腊艺术的产生与希腊温暖的气候相联系,希腊人衣衫单薄,甚至不着衣物,正是温润的气候所致。裸体艺术出现在古希腊自是题中之义。

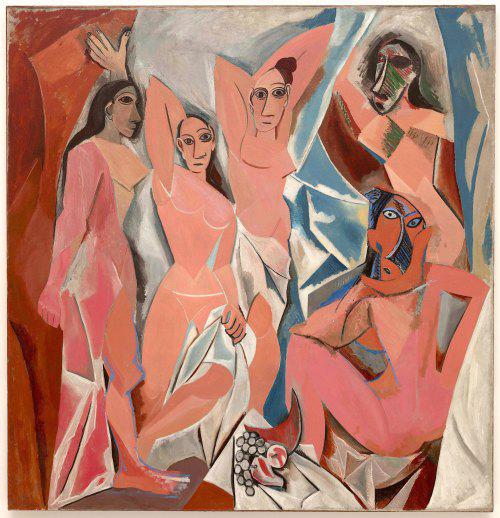

达利非常自恋自大。他曾经在接受采访时说,‘The two most fortunate things that can happen to a painter are, first, to be Spanish and, second, to be named Dali。 These two fortunate things have happened to me。 ’大意是画家遇到最幸运的两件事:首先是西班牙人;第二,叫达利。这两件事都被我碰上了。位于欧洲大陆西南端伊比利亚半岛的西班牙,大部分地势以高原为主,间有山脉。西临葡萄牙,东临地中海与与意大利隔海相望,南隔直布罗陀海峡与非洲相邻,北面比斯开湾;大陆性气候与海洋性气候交织。凯尔特人、腓尼基人、罗马人、摩尔人、西哥特人在多少个世纪的风云幻变里多元文化冲突与融合,锻造出西班牙人豪迈雄强、充满蓬勃想象力的开放性格。正如高迪将海洋生物的图像“堆砌”到瑰丽而奇伟的圣家族教堂里;也或如毕加索以他的立体派魔术营造复合的镜像空间。并且,他们的艺术想象力深深刻上了故乡的痕迹。在毕加索的《亚威农少女》中,右边的两个人物受到非洲面具的造型启发,左边的三个少女形象简单,有着杏核般的大眼睛,反映了伊比利亚艺术对他的影响。这种故乡因子在达利的作品里也是所在多有。

《亚威农少女》

人们所熟稔的那幅著名的小画《记忆的永恒》,画面中的远景是海边的一处风景,黄昏的夕照中,岩石的阴影显露出它们坚硬的线条。这样的海景在达利的画中并不是第一次出现,它来自儿时故乡的回忆。当他10岁左右登上“塔式磨房”高高的塔楼时,这种神秘壮观的风景就震撼了他,盘桓在他的大脑里——他望着远处海边的山峰,这些山峰在黄昏中虽然只呈现出一团黑暗的轮廓,但是借助在天际沉落的太阳所发散的一条猩红和金黄的光带,借助透明纯净的空气,仍能辨认出一个个起伏的山峦。这幅清晰而富有立体感的海景记忆,为达利产生了“最壮丽的梦幻”。

《利加特港的圣母》第一稿

达利将这些快融化的软钟放在虚幻、深远的景致中,达利的艺术世界里,时间可以被质疑、被消解,然而,故乡的记忆始终执拗地存在着。1948年,达利带着深爱的妻子加拉回到利加特港定居,一年后,他创作了《利加特港的圣母》。有人认为它的原型是文艺复兴时期佛朗其斯卡的祭坛画,虽然两幅画面里建筑物上的贝壳和悬挂的鸡蛋几乎一模一样,相异的是背景里利加特港的地中海风景和圣母的形象换作了与他回到利加特港一起定居的加拉。其实,达利的《实用家具的断乳》《原子丽达》都有着利加特港的地理景观。同样,达利的作品也有许多菲格拉斯小城和乡间的题材。早期的《菲格拉斯的宗教狂欢节》《菲格拉斯的集会》以及《菲格拉斯窗边的女子》和《农场》,而《十字若望的基督》画面底部就是故乡小镇海岸线、礁石和小船。由此,我们在达利这个疯狂的西班牙人、天才艺术家的身上,看见的不仅仅是神秘、怪诞,还看见了他的深情。达利1904年出生在菲格拉斯,其间虽然也游历过法国、英国、美国、意大利等异邦,但是在人生的晚年,他又回到了故土,最后因心脏病死在菲格拉斯的家中。这种人生“闭环”似乎又是不同寻常的“宿命”,有着历史地理的语境语义堪足阐发。

《十字若望的基督》

狂人达利是20世纪最为惊耸的艺术传奇。达利以他不羁的梦境“抵抗”20世纪纷乱不堪的现实,最后的梦境则回归于他深情贯注的故土。

诚然,那个达利,那个西班牙人,或远或近、或隐或显,还是说不明道不尽。