设计互联国漫展:从丰子恺贺友直到当下,风格断代与时代变迁

如今,漫画作为一种艺术形式,越来越受到主流博物馆和美术馆的关注,对于这样一种趋势,设计互联馆长奥雷·伯曼(Ole Bouman)认为,其背后体现的是从“文本文化”向“图像文化”的转变。另一方面,对于设计互联来说,举办这样的展览体现了漫画与设计之间的共通性,“通过大规模印刷或者大众生产,到达大众的生活。两者都是通过创造力来带来影响。”

7月20日至9月30日,由设计互联团队策划的 “百年国漫大展Y-COMIC-X?”在深圳海上世界文化艺术中心举行,展览展出来自85位中国漫画家的400余件漫画作品,以时间为线索,呈现从丰子恺的《子恺漫画》开始到如今数字时代的中国漫画史。 而从丰子恺、贺友直到如今的漫画,就风格而言,有没有给人一种“断代”之感?

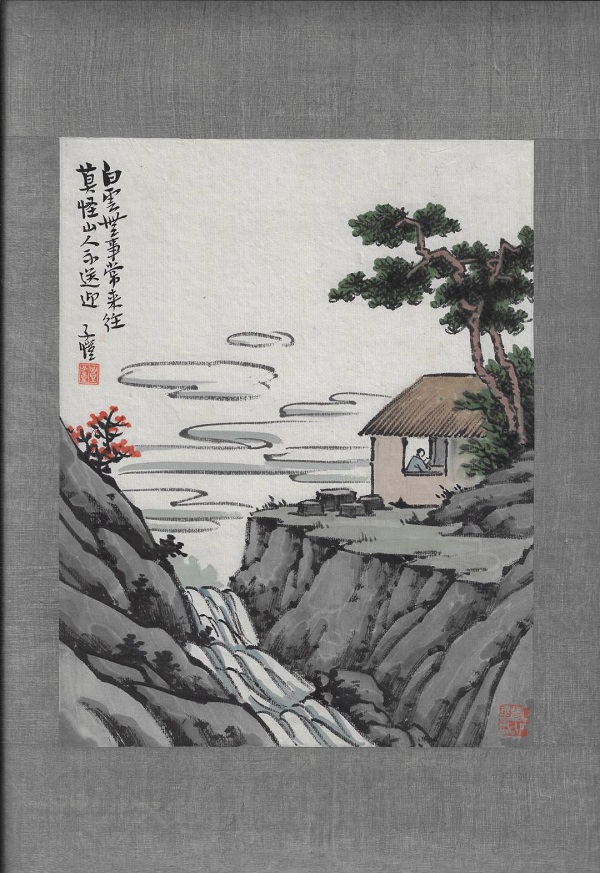

丰子恺 《-白云无事常来往 莫怪山人不送迎》

作为一个国漫展,相较于风格更为鲜明的日本漫画,如何看到中国漫画的风格?澎湃新闻就此与设计互联馆长奥雷·伯曼(Ole Bouman)与设计互联副馆长赵蓉进行了对话,他们认为,每一代漫画人的创作反映的都是当时的生活,相比风格上的所谓“断代”,中国的漫画反映的是时代的变迁。

贺友直《小二黑结婚》

澎湃新闻:能否先解释一下展览的名称“Y-Comic-X”?

奥雷·伯曼:Y是“why”的谐音,我们试图去解释在中国,为什么会产生漫画这样的东西,试图回答漫画艺术背后的动机、技巧和绘画性,展示漫画如何将故事转译成具有娱乐性的叙事。另一方面,“为什么”也是所有事物的核心问题。

《孙悟空三打白骨精》

澎湃新闻:为什么设计互联会选择在现在举办一个漫画展?

奥雷·伯曼:我们在种种挑战和限制当中不断向前,寻找自己的道路。我们的第一个展览“数字之维”是将设计作为想象的载体。数字革命不只是关于技术,更是关于如何让人类的想象得到新的定义和复兴。在这个展览中,我们探讨了AI等技术,设计完美地展现了人类的想象如何通过技术的革命而迁移,是实现想象力的工具和平台。第二个展览“造物新世代”是关于制造(making),呈现传统技术如何为设计带来新的灵感,古老的技艺如何通过新的技术而焕发活力,工艺如何转变为设计。所以,第一个展览是关于想象,第二个是关于制造。而这一个是通过手绘、漫画、动画来“设计”一个故事。每个人都知道故事可以用文字表达,但是漫画用不同的方式来讲述故事,能够让各种各样的人都理解它的故事。它是普通人的艺术。对我个人来说,漫画让我联想到教堂里彩色玻璃窗上的故事,每一面窗都描绘了《圣经》不同的章节。经过20世纪,我们看到了这种艺术形式在东方和西方复兴,它讲述所有人都能理解的故事。这个展览是以中国作为例子,呈现中国的漫画是如何演化的。

李志武《白鹿原》

澎湃新闻:最近,大英博物馆也在举办日本漫画展,在上海,也有一些关于漫画、动漫的展览正在举行。在您看来,为什么现在越来越多的博物馆、美术馆将漫画作为一种艺术形式进行展示?

奥雷·伯曼:在1970-80年代,人们基本上是以文本的形式在电脑前工作,随着“苹果”的发明、乔布斯的设计,电脑上的工作变得越来越基于图像:代码被转化为图标,使其变得更加容易运用。我们已经慢慢进入了一个视觉的时代,去探索文本文化到图像文化的转变,以及这种转变在东西方的差异是很有趣的。

《时代漫画》 创刊号

我来自建筑领域,我知道如今许多建筑师不再像过去那样通过艰涩的论文来进行表达,而是让自己的作品拥有活力,比如比雅克·英格斯(Bjarke Ingels),他出了一本书,用类似连环画的形式去讲述自己的作品,将自己看作故事中的一个角色,而不是什么天才或是艺术家。这和近年来的品牌推广是一个道理,比如Nike不是生产鞋子或运动服,而是生产速度、自由或兴奋,这是从物体到效果或感受的转变。你不是购买产品,而是获得自己的一个角色和故事。所以我认为这是整个文化中正在发生的变化。能够了解这样的历史背后的背景、它们早期的例子是很有趣的。

丰子恺《锣鼓响》

丰子恺 《打米》

澎湃新闻:展览试图展现中国漫画的演变,相较于日本漫画中始终能看到某些一脉相承的风格,从丰子恺、贺友直到如今的漫画,似乎给人一种“断代”的感觉?怎么看待中国漫画的个性和风格演变?

赵蓉:漫画作为一种艺术门类,在现代中国,最早进入中国公众的视野大概是从1925年的《子恺漫画》开始。在中国,漫画最早指的是丰子恺的那种单幅的、字数较少、富有趣味性的图画;后来有了连环画,它是多幅的,有自己的场景,图像下面有文字的描述,这是最早的普及化的、描述日常情感、讲故事的艺术创作形式。我们能够看到,过去的漫画背后其实都是非常厉害的艺术家,比如贺友直,他的每一个场景都经过很多推敲,用许多图像的语言表现情境。80年代到90年代,中国的漫画家接触到来自日本或西方的漫画形式。绘画语言和观赏习惯变得非常当代化的,可以看到有许多速度线,直接地文字植入图像,整个场景感和代入感更强,很多青年群体会用这种他们更容易掌握的创作形式。

展览现场

漫画和其他艺术形式不一样,它和生活息息相关,是用直接的方式去自由地表达生活中的情绪和想法,或是一些想象的故事,无论是老一辈艺术家运用水墨的艺术形式,还是如今年轻人的漫画语言,都是在用自己的方法去表达想法,这是贯通的,所有的创作都是真实反应了对于当时文化或生活的记录、不同时代人们对于文化的共同记忆。所以,相比风格上的所谓“断代”,中国的漫画反映的是时代的变迁。

澎湃新闻:作为一个欧洲人,您怎么看待中国漫画的特色,以及它和西方漫画的差异?

奥雷·伯曼:当我十几岁的时候,我每周会去一家漫画书店两次,我发现他们有各种各样的专辑,你很难归纳它们的风格。我不能说有什么是专门是东方的或是西方的,专门是日本的或是中国的。但是我觉得,也许在中国漫画中有某种“说教”(didactic)的倾向,在中国的漫画中,创作者们常常试图让人们从图画中学习到什么。但是,你在展览上也会发现许多自由的表达,很难被归于某种风格。

王泽《老夫子-油漆》

澎湃新闻:你们如何看待设计和漫画的关系?

赵蓉:之前,我们在2015年的深港双年展上做了一个展览,关于“不为人知的设计”,七个案例是不在所谓的设计行业里讨论的,比如开源硬件、微信等等。这些都是日常惯用、但我们很少从设计角度去思考的产品。从根本上说,设计的背后是很多个体持久的创造力。我们希望作为一个文化机构,给这样的创造力一个平台,不管是漫画、平面设计等等,都能够体现这样的创造力。

《罗小黑战记》

奥雷·伯曼:我们想要提倡设计不只是塑造产品的方式,而是思考的方式,它可以培养并展现创作力。设计的背后是一种“应用创造力”(applied creativity),我们有“自由流动的创造力”(free-floating creativity), 也就是纯粹艺术,而应用创造力意在产生某种影响,覆盖尽可能多的观众。在这种角度下,漫画创作者的和设计师的思维有共通点。他们需要对自己的手绘或是设计稿精益求精、从而捕捉公众的吸引力,然后,通过大规模印刷或者大众生产,到达大众的生活。两者都是通过创造力来带来影响。另外,和漫画一样,将故事转化成一种形式,也是设计一直在做的事情。比如,当你设计一把椅子的时候,不只是一个物件,而是一个情形,人可以舒适或优雅地坐在那里,如果你设计脚本,你设计的也是一个情形的脚本。如果你设计一本书,那不只是设计它的书页,而是设计读者如何与书中的每一页相遇。这样的设计可以引人入胜,并带来灵感,所以设计是一个故事,这个故事应该是有益的、有意义的,能给人留下深刻印象。

颜开 《雪椰》

这就是为什么可以在漫画中学到很多,每个漫画创作者都一直在思考,如何用最简练的、接近本质的方式来描绘一个情形。如果你每天读报纸上的漫画,你会发现它必须是经由最为简练的语言来精确捕捉最核心的信息,画漫画关乎的是,我想要传递的关键信息是什么,我想要放在纸上的东西到底是什么。这其中所需要的技巧是所有设计师都要掌握的,如果你将你的能量浪费在一些较为次要的地方,那永远不会成为好的设计。所以,我觉得这样的展览对于设计师们如何去捕捉最为重要的东西是有益的,另一方面,和设计师一样,漫画创作者需要平衡传播信息和表达自己。有些设计师可能喜欢纯粹的功能,你在漫画中也能看到类似的东西:有些漫画作者用非常枯燥和直接的方式去传递信息。但是也有设计师在全维度上进行思考,也有漫画家描绘非常细腻的图画,在核心的信息周围有许多有趣的东西。

展览现场

澎湃新闻:您刚才说到“大众生产”,就是说漫画想要面对的是大众。从这个角度上说,漫画家是否更像是设计师,而不是艺术家?

奥雷·伯曼:我想这是另一个角度。如果你要持续地生产漫画,你就需要更多考虑它的效果和影响,而不只是表达自己,你要传达信息。我记得当我小的时候,我读报纸,第一个想看的就是漫画的部分。那是最有趣的部分。很容易消化。

也许漫画就是持续地和观众建立关系,然后看看会发生什么。那也是设计师一直在做的事情。前两天,在京都发生了非常可怕的事情,人们从几百公里的地方过来,献上鲜花,从中可以看到人们和漫画之间非常强烈的连接。而如果工作室里的创作者们只是在思考表达自己,就不会发生这样的事情。他们努力地想要捕捉深层的人类情感,或是重要的生命时刻,让每个人都能够感同身受。

(文中图片由设计互联提供)