时尚摄影先驱赫尔穆特·纽顿的“遗产”(上)

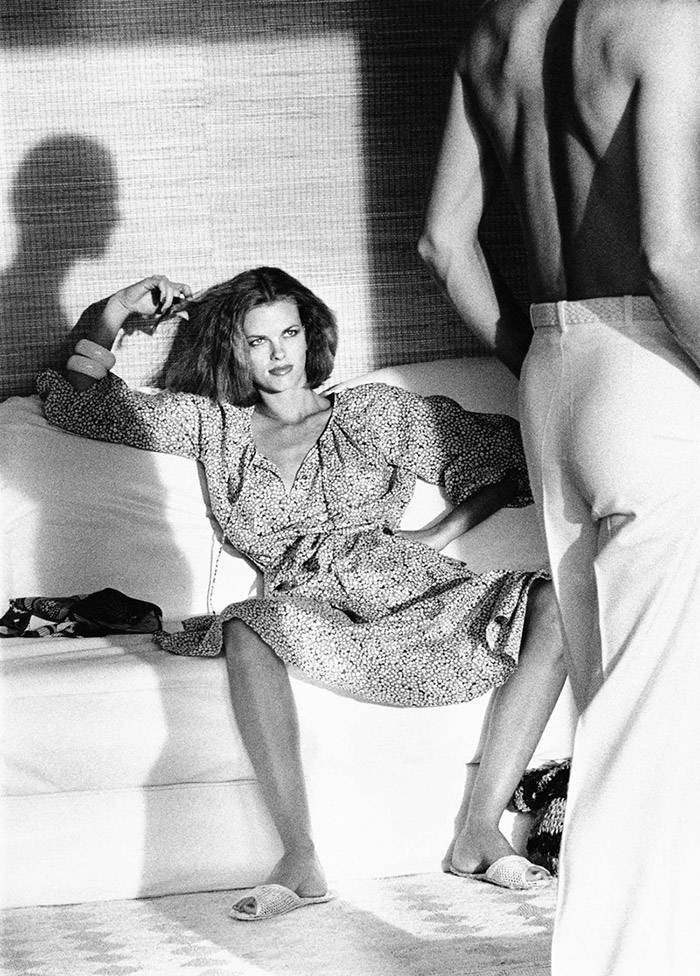

先来看几张时尚摄影作品,猜猜它们拍摄的年份。

它们拍摄于1960至1970年代,距今已半个世纪——放在当时看是前卫,放在今天看亦不过时。掌镜者是在摄影界留下不可磨灭印记的德裔澳大利亚摄影大师赫尔穆特·纽顿(Helmut Newton,1920-2004),这个自身是蓝色盲的摄影师为时尚摄影打开了另一片领空。作为一个时代性的开创者,纽顿镜头中挑衅的女性形象重塑了时尚摄影的规则,如同揉捏了幻想的散文,权力、欲望、社会关系在超现实主义的氤氲中卷起“乱花渐欲迷人眼”的巨浪。

为纪念赫尔穆特·纽顿诞辰百年,因疫情而推迟的大型回顾展“赫尔穆特·纽顿:遗产”终于在他的故乡德国柏林亮相。展览以时间为序,带你一同走过赫尔穆特·纽顿多面、创新与反叛的一生。

“赫尔穆特·纽顿:遗产”(Helmut Newton: Legacy)展览海报及现场,德国柏林国家博物馆之摄影博物馆(Museum für Fotografie, Staatliche Museen zu Berlin),2021年10月31日至2022年5月15日,摄/李莞潸

赫尔穆特·纽顿是为数不多将时尚摄影提升至艺术层面的摄影师之一,其诱惑、大胆、极具争议的风格至今仍影响着这个行业的表达。另一位著名的时尚摄影师弗兰克·霍瓦特(Frank Horvat,1928-2020)将赫尔穆特·纽顿视为“把整个行业化腐朽为神奇的始祖”,在1986年的一次对谈中,弗兰克·霍瓦特提到纽顿曾说过“要使制度迎合你”,纽顿纠正他道:“是击破制度。”

成为“纽顿”之前

经济的发展、自由主义价值观的蔓延、以及艺术领域对实验性和创造性的追求,让1920年代的德国拥有一个专属名词:黄金的二十年代(Goldene Zwanziger),这段时期始于第一次世界大战结束,终结于1929年华尔街崩盘。包豪斯的建筑与设计横空出世,德国哲学家、文化评论者本雅明闪动着“灵韵”,德布林写出了德国文学史中第一部重要的大都市长篇小说《柏林,亚历山大广场》,《大都会》与《蓝天使》至今影史留名……在黄金十二年代的德国,尖端、创新文化发展的中心,首推柏林。

如果你看过德剧《巴比伦柏林》,对黄金二十年代的柏林就会有一个大致的印象。舍讷贝格区(Sch?neberg)是这一时期柏林文艺与放飞的代名词,吸引着艺术家、犹太商人、亚文化群体、社会名流相聚于此。流亡美国之前,爱因斯坦在舍讷贝格住了14年;“好莱坞二三十年代唯一可与葛丽泰·嘉宝分庭抗礼的”德国女影星玛琳·黛德丽在这里出生,《蓝天使》就是她的成名作。与玛琳·黛德丽一样土生土长于舍讷贝格的,还有1920年出生的赫尔穆特·纽顿——虽然他当时还不是“纽顿”(Newton),而是赫尔穆特·纽斯塔德特(Helmut Neust?dter)。

青少年时期的赫尔穆特·纽顿

赫尔穆特的父亲是一个做生意的犹太人,家境相当不错,宠得老婆“不像样”。有妈妈撑腰,不安分的小少爷打小儿也是叛逆得“不像样”,12岁就拥有了自己的第一台相机,自此不爱上学,偏爱摄影;无视当时的种族禁制,偷偷喜欢上雅利安少女,14岁的犹太小子给小女友街拍时,在心里暗暗发誓以后一定要成为《Vogue》杂志的时尚摄影师。为了实现自己的摄影之梦,赫尔穆特瞒着父母跑到当时柏林最成功的摄影工作室之一拜师学艺。爸爸让他子承父业,妈妈支持他摄影,结果自然是被宠坏的母子二人组大获全胜,爸爸生了顿干气之后也只好同意。

赫尔穆特·纽顿自拍于伊娃工作室(Self-Portrait in Yva’s Studio), 1936年

赫尔穆特的启蒙老师伊娃绝非等闲之辈,她是1920黄金年代柏林炙手可热的先锋摄影师,时常参加国际摄影展,精于肖像、人体和时尚摄影,这三项在日后也成了纽顿的拿手绝活。伊娃的多重曝光技术与当时德国正流行的超现实前卫艺术遥相呼应,赫尔穆特非常崇拜这位大胆创新、彰显新女性力量的老师:“她是一位伟大的摄影师,更是一位非凡的女性。”

与伊娃学艺两年后,1938年11月,纳粹袭击德国全境犹太人的水晶之夜到来。赫尔穆特的父亲被短暂关进集中营,释放后赶紧带上妻子逃亡南美。未满18岁的小少爷无法取得签证与父母同行,赫尔穆特在1938年底拿到一张去中国的船票,带着一点点随身物品和两台相机,从意大利港口城市的里雅斯特登上了远洋客轮。同为犹太人的伊娃选择在纳粹德国留下,1942年,她与丈夫在如今位于波兰与乌克兰边境处的索比堡灭绝营(Sobibor)被杀害。

伊娃自拍于1926年前后;伊娃(Yva,1900-1942),本名Else Ernestine Neul?nder-Simon ?wikipedia

赫尔穆特并没有到中国,他在半路上的英国殖民地新加坡下了船。《海峡时报》给了他一份摄影记者的工作,但这位想当时尚摄影师的小少爷大概跑不熟社会新闻的现场,两周后就被解雇了。赫尔穆特在他的自传里回忆,在新加坡身无分文的日子里,长得俊俏的他当过舞男,有富有老姐姐出资支持他的摄影小作坊,拍拍肖像、社交活动等摄影活儿赚点钱。“当我沮丧或不开心时,是摄影治愈了我”,这句话贯穿了赫尔穆特的一生。

由于持有的仍是德国护照,1940年,被划分为“友好的敌对国外侨”身份的赫尔穆特被遣送到同属英联邦的澳大利亚。抵达澳大利亚后,赫尔穆特在拘禁营里待到1942年,获释后应征入伍,成为二战时期澳大利亚军队的卡车司机。服役至二战结束,他正式成为澳大利亚公民,将名字改为赫尔穆特·纽顿。

1946 年,赫尔穆特·纽顿的第一家摄影工作室在墨尔本开张了,拍婚礼、戏剧、时装、商品、婴儿书籍……像很多刚起步的摄影师一样,他什么活儿都接。一年后,纽顿在拍摄工作中与澳大利亚女演员、模特琼·布鲁内尔相识,二人成为相伴一生的事业拍档与灵魂伴侣。

赫尔穆特·纽顿为妻子琼·布鲁内尔(June Brunell,1923-2021)拍摄的商业广告片,1950年

求婚时,纽顿对琼交待了两句真心话,第一句是“我们永远不会成为有钱人,贫穷可能会跟我们一辈子”,第二句则是“摄影是我的最爱,第二才是你。”日后的事实证明,这两句话半真半假。你猜哪句是真的?

猛虎正出笼

赫尔穆特·纽顿喜欢澳大利亚,他说因为在这里遇到了琼。不过虽然在时尚摄影界声誉渐起,但在摄影方面,这片土地显然无法满足他的野心。通过与《Vogue》澳大利亚版的合作,赫尔穆特·纽顿拿到了《Vogue》英国版为期一年的合同。刚刚拿到埃里克奖(Erik Award)最佳女演员的琼·纽顿中断自己的事业,于1957年2月陪同赫尔穆特一起前往英国伦敦。

然而英国的保守作风完全不对纽顿的路子,他直言在《Vogue》英国版的日子非常“无聊”,他拍了“一生中最糟糕的照片”,甚至合同没履行完就跑路到了巴黎。纽顿对巴黎一见钟情,“我知道终有一天我会住在这里”,但为法国与德国杂志工作一段时间后,挣的钱不够支撑他们留下来,纽顿于1959年重返澳大利亚与《Vogue》签约。他早期的作品并没有留下过多,在柏林的大型回顾展现场,纽顿少量的1950年代后期的作品蜻蜓点水般带过这段蓄力的成长期。

赫尔穆特·纽顿,墨尔本,1950年代后期

赫尔穆特·纽顿,1950年代后期,时尚摄影

对赫尔穆特·纽顿来说,1961年是他职业生涯最重要的年份,他在那一年加入了《Vogue》法国版,属于时尚摄影叛逆王者的时间开始了。

赫尔穆特·纽顿回顾展现场,摄/李莞潸

在他的“梦中情都”巴黎,赫尔穆特·纽顿的事业蒸蒸日上,他成为《Vogue》、《嘉人》、《ELLE》、《Queen》等顶级时尚杂志的金牌摄影师。

赫尔穆特·纽顿,巴黎,1964,《Queen》

赫尔穆特·纽顿,1966,《Vogue》

Dior,赫尔穆特·纽顿,1969,《ELLE》

纽顿坚信“一张完美的时尚摄影作品不应该看起来像时尚大片,它可以像是电影的片段,一幅肖像或是留念照,甚至像一张狗仔队偷拍,只要别像时尚大片。”于是他成了最早在时尚摄影中讲故事的人,拍摄于1967的「如何让毛皮飞起来」致敬的便是希区柯克经典电影《西北偏北》中的名场面。

How to Make the Fur Fly,赫尔穆特·纽顿,1967,《Vogue》英国版

赫尔穆特·纽顿,1985

“怪奇之王”

1971年,年过半百的赫尔穆特·纽顿在一场突发心脏病中“五十知天命”了,当他病得“很可能会死去”时:“我向自己保证,如果我能活下来,我永远不会再去迎合杂志或艺术总监的想法和要求了——我要拍自己的东西,这些东西源于我自己的生活。”

于是,在性解放、平权、反战等不同思潮交相辉映的时代声浪中,在妻子琼·纽顿的支持和鼓励下,在鬼门关里走了一圈的纽顿改变了,他将肖像摄影、人体摄影与时装摄影重新排列组合,他的作品变得更为大胆、挑衅、离经叛道。

1975年为圣芙兰(Yves Saint Laurent)拍摄的时装片“Rue Aubriot”,是赫尔穆特·纽顿这一时期的代表作,也是摄影史上最著名的时尚摄影作品之一。在当时,将男性与女性区分开的长裤套装是传统性别框架的标志之一,日后被称为“吸烟装”(Le Smoking)的这套圣芙兰是世界上首款女士西装。在纽顿的镜头中,颠覆传统的女性力量逐渐释放。同年,55岁的赫尔穆特·纽顿在巴黎举办了首次个人展览。

“Rue Aubriot”,赫尔穆特·纽顿,巴黎,1975,《Vogue》法国版

赫尔穆特·纽顿与圣芙兰一直保持着紧密合作,随后数年,经典频出。

For Yves Saint Laurent,赫尔穆特·纽顿,巴黎,1979,《Vogue》法国版

For Yves Saint Laurent,赫尔穆特·纽顿,1981

纽顿喜爱摄影大师布拉赛(Brassai)镜头下的夜巴黎,于是他在夜景中制造出极具个人特色的“黑光”。社会新闻、法国电影新浪潮、曼·雷等艺术家作品中的超现实主义、以及童年记忆中柏林黄金年代的声色躁动,种种因素淬炼着他的创作,促使他通过镜头搭起了自己的“怪奇物语”舞台。纽顿改变了,让自己变得如刀锋般尖利,传统时尚摄影的优雅也被他的“Vulgarity”改变了——他依旧是那个14岁时不顾禁忌恋上雅利安女孩的犹太小子,开始一次又一次在舆论道德的边界线上跳房子。

Cheryl Tiegs and Rene Russo in Hawaii ,赫尔穆特·纽顿,1974

Calvin Klein,赫尔穆特·纽顿,1975,《Vogue》美国版

“TV Murder”, 赫尔穆特·纽顿,戛纳,1975

Saddle II,赫尔穆特·纽顿,1976,《VogueHommes》法国版

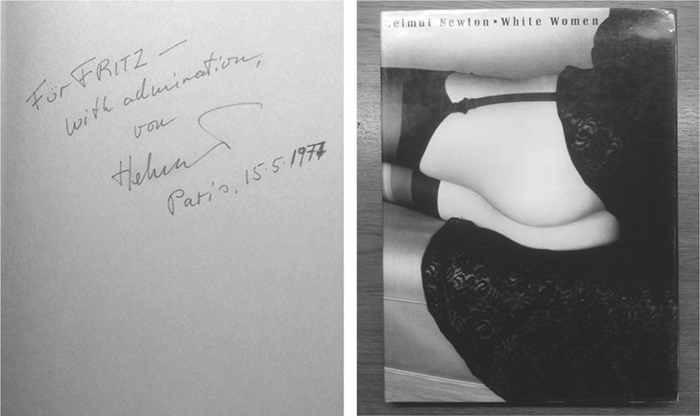

是的,Vulgarity,庸俗,不雅,粗野……“我喜欢Vulgarity,我对「没品位」(bad taste)兴趣浓厚,它比那种假象中的「有品味」(good taste)令人激动得多,后者不过是人们看待事物的一种标准化方式罢了——我讨厌「有品味」,这对一个创意者来说是最糟的事。”1976年,赫尔穆特·纽顿第一本摄影集《White Women》一经出版便聚集了流量与争议,《时代》杂志给他贴了新标签:“怪奇之王”(The King of Kink)。

1977年,赫尔穆特·纽顿赠送给德国收藏家、策展人弗里茨·格鲁伯(Leo Fritz Gruber,1908-2005)的《白人女性》,弗里茨·格鲁伯是德国科隆世界影像展览会(Photokina)的联合创办人。

“我的镜头是为女性而生,确切地说是为女性的身体”,赫尔穆特·纽顿对此毫无避讳,“我不是一个肌肉发达的男人,但我超爱能体现出力量(Power)的美。”他要求模特们在他的镜头里站得像个配了枪的牛仔,也像希腊传说中战斗力超群的亚马逊女战士,这些女性美艳诱人,却散发着危险的侵略性与致命感:“我镜头里的女人永远是胜利者。”

Roselyne in Arangues,赫尔穆特·纽顿,1975

Love for Sale,巴黎,1976,《花花公子》

赫尔穆特·纽顿,摩纳哥,1996,《Vogue》美国版

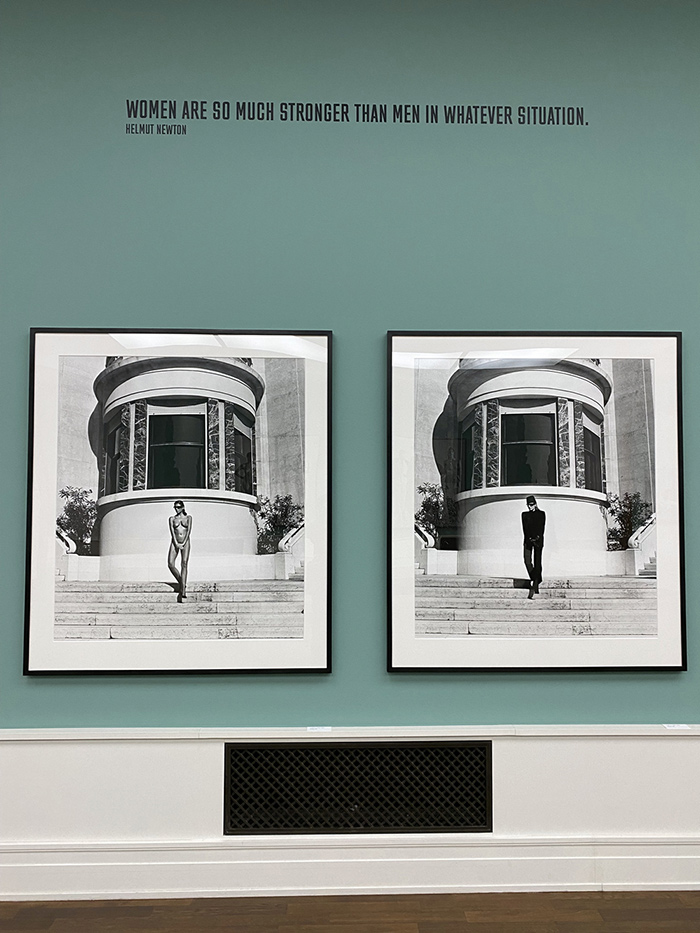

纽顿对女性精神力量的推崇,于1981年以职业生涯代表作“她们来了”的形式在时尚摄影圈放了颗核弹:强大的女性无需高级时装和珠宝,即使她们不着一物,她们依旧强大。纽顿请穿着时装的模特们脱掉衣服,摆出着装时的相同姿势再拍一组裸体版,《Vogue》法国版11月刊大胆地拿出八个版面刊登了这组“着装”和“裸体”双版本的摄影作品,时任主编Francine Crescent差点因此失业。这组摄影作品的大尺寸版本在2019年纽约的拍卖会以182万美元成交,创下纽顿作品的拍卖纪录。

“Sie kommen”, 赫尔穆特·纽顿,巴黎,1981,《VOGUE》法国版

其实在巴黎之前,纽顿同样的“把戏”在为《Vogue》意大利版创作时已经耍过一次了。在柏林回顾展的现场,赫尔穆特·纽顿对女性力量的彩虹屁言论高悬在这组作品之上:“在任何情况下,女性都比男性强大得多”。(作者:李莞潸,本文配图除标注外,摄影师作品版权均来自?赫尔穆特·纽顿基金会Helmut Newton Estate)

赫尔穆特·纽顿,布雷西亚(意大利),1981,《VOGUE》意大利版

【未完待续】