中秋雅事 | 那海:月下花前且把杯

一抬头,看见紫薇,还是寂静又兀自热闹地开着,月影中满树紫色的碎花。

这段日子,住在山间。晨起,要开很远路的车去上班,路上渐渐喧嚣。暮色时回来,小院的石榴、桂树、柿子、天竺葵、月季,合欢花,挤挤艾艾,满目浓淡。下了几场秋雨,小院角落牡丹的枯枝,也开始生出嫩叶。

秋日真是素朴,它伸展,弥漫,在沉着中有着几分薄凉。

“岂但中秋堪宴赏,凉天佳月即中秋。”南宋马远的《月下把杯图》的题句。画面中远山苍茫,圆月当空,主人把杯迎友,童子侍立。

“相逢幸遇佳时节,月下花前且把杯”。

话语不翼而飞,画面有迹长存。

这月色与欢愉的时光,已经消失在时间深处了。

【宋】马远月下把杯图绢本设色59cm×29.2cm台北“故宫博物院”藏

二

手头读的是《随园诗话》。秋凉特别适合读袁枚。

袁枚曾写《戊子中秋记游》,友人相聚随园,中秋之夜,蒸猪头吃,此时月亮放大光明,肉已熟酒又醇,猪头烂如泥,众人大快朵颐,酒醉方休。

于是,袁枚又开始感叹,余过来五十三中秋矣,人生百年,无岁不逢节,无境不逢人,执笔而悲也。

同样的月色,看的人心绪自然大抵不同。“元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。”这是苏轼的月夜。“遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。”最为美妙的不是月色,而是“怀民未寝,相与步中庭”。人生有好友,长夜无眠,无事相邀,哪怕静默如谜,也是内心相契。苏轼《夜游承天寺》勾勒了一幅永远的月下夜游图。

想来,人生的记忆未必是密树浓荫、远山含翠。到了回忆的时候,旧时月色旧时人,几分古拙的色调,迹简意淡,也是回味了。

【明】文徵明中庭步月图纸本墨笔149.6cm×50.5cm南京博物院藏

三

1532年,文徵明63岁,这是他倦游京师归来的第六年。

秋夜,童子烹茶,与友人在中庭赏月。但见碧梧萧疏,流影在地,故而感叹“愿得长闲似此时,不愁明月无今夕”,作《中庭步月图》轴。总觉得文徵明的画,轻轻浅浅,视觉相遇时,意蕴就荡漾开来。文徵明早年山水多有秀逸之气,中年后行笔渐放,给人以繁密无尽之感。

此幅画水墨清雅,满庭月色,恬淡清旷,草堂、古书、酒具,两株梧桐、一丛枯木,清幽秋夜,三位好友谈兴正浓。

画家通过层层渲染,布景虚简,行笔朴放,让人不觉置身月夜。“人千年,月犹昔,赏心且对樽前客。”虚空本来是无光,又是无色的。感时伤世,望月遣怀,是中国文人传统的文化情结。月下,画家追问人生的终极意义。

那些曾经浓烈的东西,如今都已归于内心的静谧。

四

节序推移,中秋又至,内心应该很敏感吧。

就如在无数个松针落在地上都能听得清楚的暮色时分,有时渴望某种生活,突然陡峭的内心。

灯下读《徒然草》,里记:“余于此世已无羁绊可言,唯于节序之推移未能忘情耳!”正是旅途之中,夜宿京都炭屋,不由枯坐,心境之中,琐事纷现。

“世事一场大梦,人生几度秋凉”。元丰三年(1080年),苏轼谪居黄州。月圆之夜,心绪清冷,怅然写下“中秋谁与共孤光。把盏凄然北望”。

无疑,苏轼是描写灵魂最深刻的大师。

【明】唐寅嫦娥执桂图纸本设色135.3cm×58.4cm美国大都会艺术博物馆藏

【明】唐寅嫦娥执桂图(局部)

对我来说,印象很深的却是美国大都会艺术博物馆藏有唐寅的《嫦娥执桂图》。此幅画设色妍丽,清雅圣洁,一扫孤寂之态。月宫仙子嫦娥,裙裾飘拂,月光之下,神情温婉优雅,凡尘之事早已烟消云散。一生只度过短暂的五十多年时光的唐寅,在他落寞的晚年,独住桃花庵,面对幽冷明月,花下独酌。

当我进入中年,我热爱绘画中这无言的表达,如同这月夜,有着薄凉的温度,又有几分抵达的释然与澄澈。

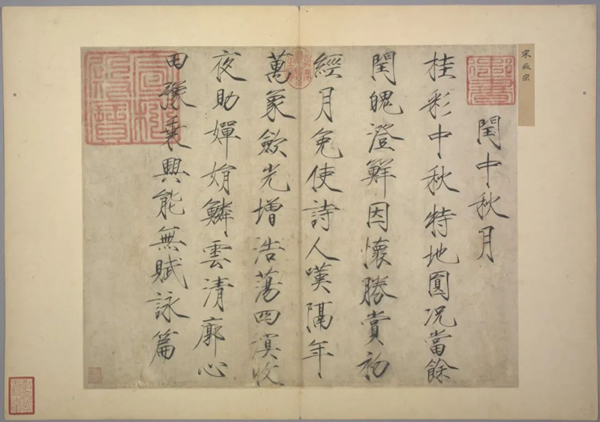

【宋】赵佶闰中秋月诗帖纸本、楷书35cm×44.5cm北京故宫博物院藏

五

关于中秋,曾看过故宫博物院展出的宋徽宗赵佶的《闰中秋月诗帖》,想想这诗帖应该是最有月色意境的。“因怀胜赏初经月,免使诗人叹隔年”,瘦金体婀娜妩媚,华美秀妍,果然是“忽然风动处,惟(唯)有月写得”了。

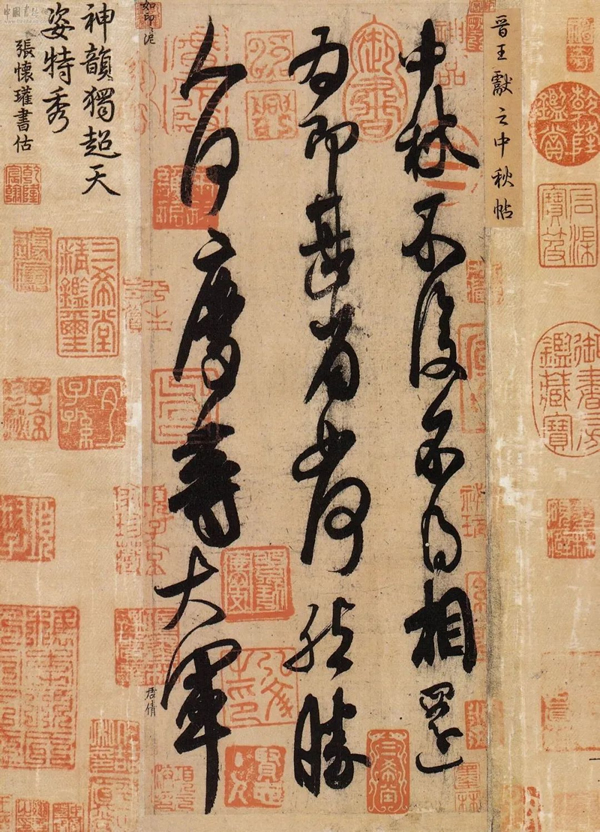

【晋】王献之(传)中秋帖纸本、草书27cm×11.9cm北京故宫博物院藏

传为王献之所书被乾隆视为“至宝”的《中秋帖》,“中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军”,尽管只有22字,且断句说法多种,中秋之意就如此字字珠玑流光溢彩地韵藏于古厚的书法之中,尽是回味。

常玉圆月·沙洲·裸女纤维板油画125cm×179cm1960年

还有这样一轮圆月。裸女躺在沙洲,仰望圆月。寂寞沙洲并不冷。女人与月亮,继续一场必须继续的对话。这是常玉作于1960年的油画《圆月·沙洲·裸女》。常玉是不可学的,他不取悦任何人,当他表现丰富的精神特质,你需要深入他的孤独深处。

画家的内心裹挟着东方的情愫,消融在空灵、广阔之中。看画的人,顿时也穿透了时间欲念与空间,自成格局。

无疑,常玉最毋庸置疑的长处就是以优雅的克制创造了难以抗拒的情境。而我,能与这些书画相遇,有时想想,或许亦是一种“命运般的角色相遇”。

六

去年深秋,赴天台山万年禅寺。

寺庙在很高的山上。

在川端康成的演讲中,提到元仁元年(1124年)的一个月夜。明惠上人进花宫殿坐禅。及至夜半,禅毕,睁眼,见残月余辉映入窗前,于是顿觉看月的人变为月,被人看的月变为人。

那夜,我从山上下来,车子盘旋在陡峭狭窄的山路上。山风从车窗边掠过,一轮皓月始终陪伴。顿时想到明惠上人。

此时的月光下,山影,草木,看上去沉静,坚韧,又安身立命。万物总是一律平等地在时间中共生存。就生命而言,流转与无常才是它的宿命吧。

万古有此月。还记起一个中秋,与友人坐在故乡海边的小院。母亲煮了一壶浓浓酽酽的茶。

那晚的月色,淡淡的。

于是大家喝茶,淡淡地,说着可有可无的话……

不知为何,总想起这样的月夜。

每每想起,总想更深情地活着。

(注:本文摘自那海著《故宫草木志》,故宫出版社出版)