品读山水画名家于波绘画艺术

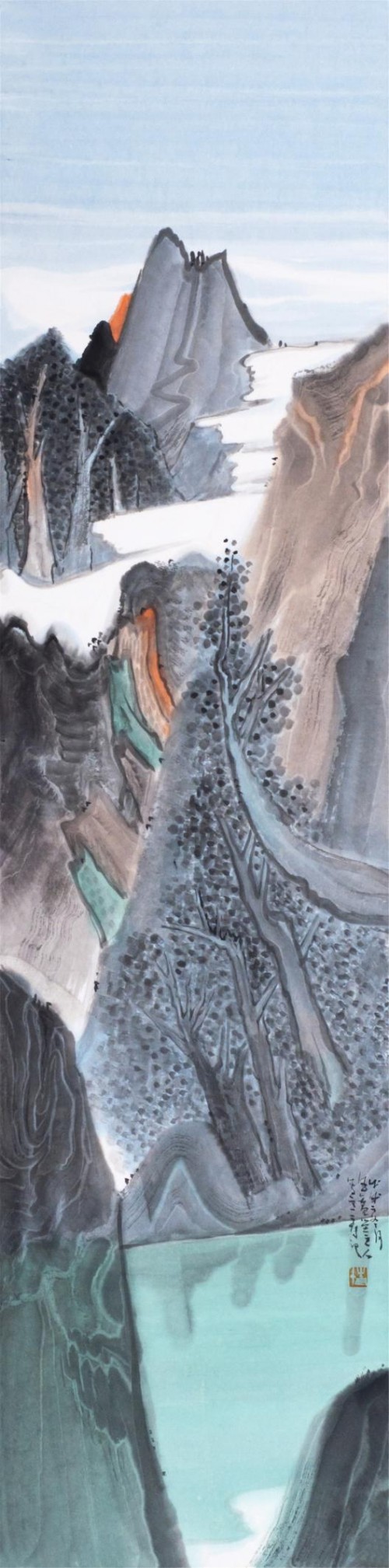

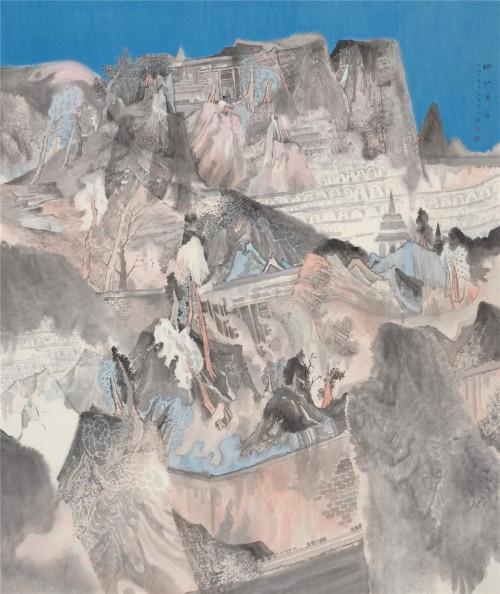

《家山追梦》232cm×173cm

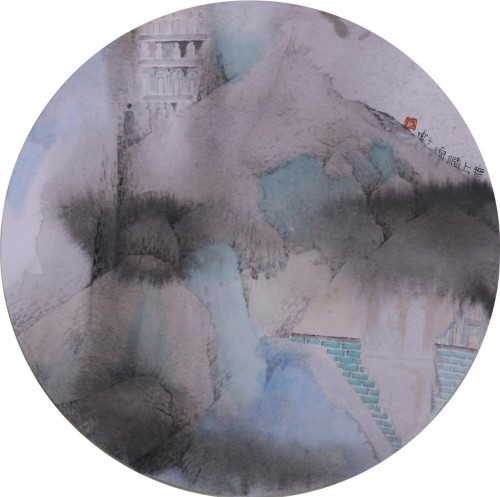

造·山相

于波

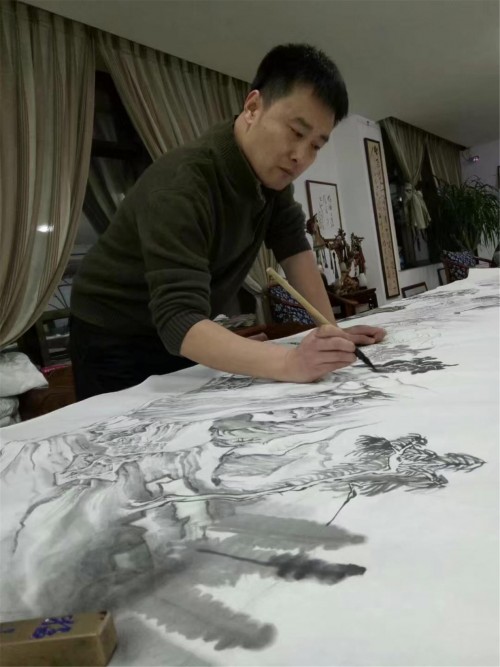

画画是一种状态,我沉醉其中,尽管我无法预知在这条路上自己能走多远,但庆幸,我已在路上。2012年9月,我考入中央美术学院费又福山水画高级研究班。贾又福老师在教学中提出“入古者深,出古者远”“宏观探道,微观探真”“三等的创造,远远胜过一等的模仿”等理论逐渐在我心中扎根。在临摹学习中,我从前辈大师那里领悟了笔墨形式语言及艺术审美规律。研修班两年的学习,使我养成良好的习惯。至今我仍然坚持每年多次写生,到大自然及社会生活的“源头活水”中汲取营养。在创作上,立足真性情,力争达到与古人、与时代、与大自然和谐对话。

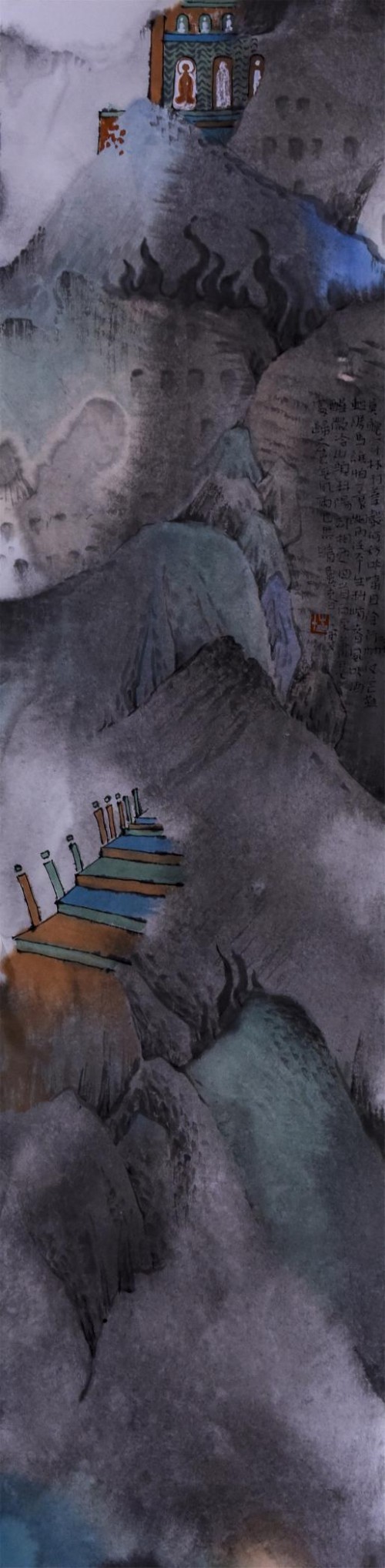

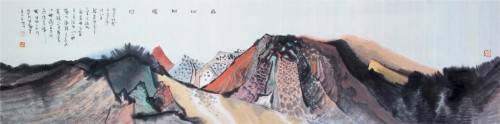

《物外清音》200cm×160cm

我不想“用自己的眼睛去看别人看过的东西”,希望“在别人司空见惯的东西上,能够发现出美来”。诚然,对于我们当代的画家而言,继承与创新是个艰难的转换过程,但我力求将山水画从传统程式和结构中解放出来,并以充实、饱满、激情的笔墨给予表达,使山水在意象化组合中,真正符合“写意”的原则,并充分发挥水墨的优势,在笔法、墨法、水法的互动作用下,使作品苍润自然。

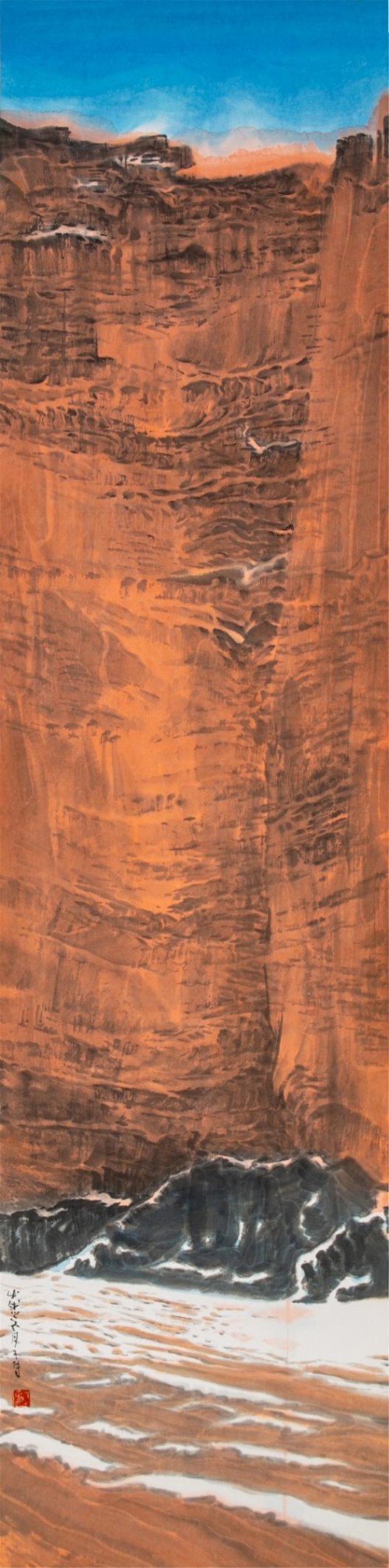

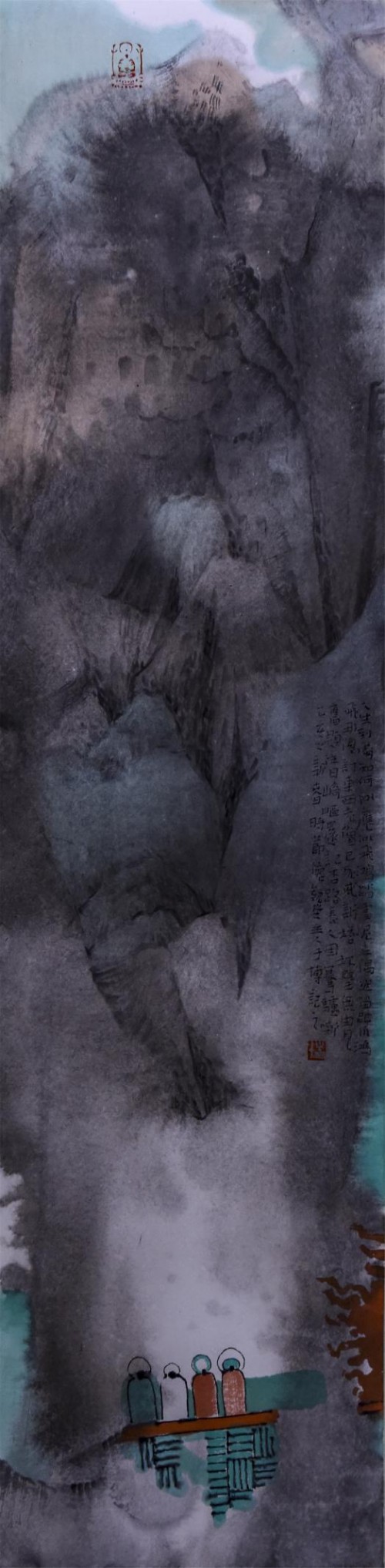

《南国暮歌》230cm×170cm

绘画是一门永无止境的艺术。中国画的写意精神是在“观物取象”的基础上,经过创作者的艺术加工,以意造象,以“渐悟”和“顿悟”的哲学之思,实现物与象,情与境的“天人合一”。“写意”绝非是一般人所想象的信笔涂鸦,一挥而就。它与技巧有关,但绝非仅仅是一种技术。我们说的“写意”绝不是写我们脑子里完全凭空生发之“意”,而是写“实”所引发之“意”,写“实”之意趣。“写意”是一种精神,它要在主客观之间找到一个适合自己个性审美的“度”,这个“度”就是我们画家自己的个性与风格。把握这个“度”,并将其淋漓尽致地呈现在画中,需要有功力,但更需修养。“写意精神”的本质不单是自由,而是自由加制约,真情流露,有感而发。只有遵循这个艺术规律,我们才有可能进入艺术表现的自由境界。

2019年5月18日于德观堂